永动:万曼的生活和艺术

| 2010年08月02日

对我来说,创造的过程就是追求完美……需要巨大的情感和生理投入、能量以及坚持。但是,一旦壁挂艺术成了你的命运,它就要求得到你整个存在。——马林·瓦尔班诺夫 (1932-1989)

万曼的祖国保加利亚有着深厚的壁挂制作传统,他第一次把织品艺术放入三维空间也是在保加利亚。但万曼最伟大的作品是他八十年代在中国生活期间完成的。而且他还在中国成立了壁挂研究所,指导了一代雄心勃勃的艺术家,包括谷文达、梁绍基、施慧,帮助他们找到各自切入前卫艺术的道路。

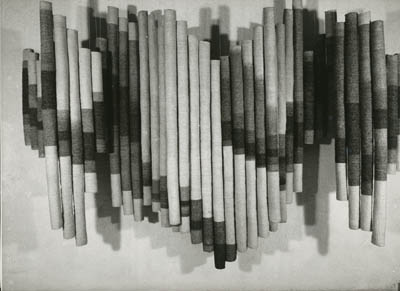

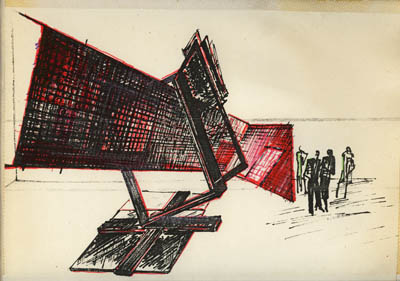

翻看万曼八十年代以来的项目书——用螺旋装订线圈和黏糊糊的塑料纸装订的老相册——让人心生敬畏。我们从中可以看到他的思维如何运作,如何不断地想象更出格、更大胆的雕塑形式。项目草图都是用普通的毡头笔或圆珠笔画在廉价纸上的,但每一张图本身就是一件艺术品。看着这些草图,你很快就不会再去想哪个项目实现了哪个没实现,转而好奇是什么样的大脑创造了它们,什么样的巧手能仅靠一支文具店买来的普通笔描绘出纤维的质感,同时表现不同大小形状的体量。值得注意的是,每张草图的作品里都画有一个小人,仿佛要把艺术家所描绘的作品安置于观众的现实里。万曼虽然善于观念思考,但他从未忘记人的尺度也至关重要。

从1932年在多瑙河畔出生到1989年病逝于北京协和医院,万曼走过的路非常奇特。他曾经在索非亚、巴黎甚至悉尼(一座平行城市)生活,但最终定居中国,21岁那年在这里遇到了他一生的挚爱。

说到万曼,就不可不提他的妻子宋怀桂。1954年,万曼作为一名交换生到北京中央美术学院求学。宋怀桂当时年方十八,学习刻苦,是她作家父亲的好帮手。二十多年后,她将成为风姿卓越的宋女士,也是八十年代北京首家马克西姆西餐厅的创始人。但在1954年,她的衣着和发型仍然中规中矩,是新中国值得信赖的好女儿,因此校方毫不犹豫地把照顾东欧留学生的任务交给了她。

腼腆的万曼很快吸引了宋怀桂的注意力。不多久,两人开始秘密见面。宋怀桂以辫子为信号:梳一根辫子意味着当日可以见面,两根则意味着不能。这段地下恋情最后曝光说起来有点儿像言情小说里的情节。有一次,宋怀桂去夏令营,期间写了一封家书给父亲和一封充满激情的长信给万曼,还在信中说“真希望你也在这儿”。但她不小心把信封搞混了,秘密因此泄露。这段禁忌之恋迅速变成了一起外交事件。

生性倔强的宋怀桂给当时的外交部长周恩来写了一封信。经过四个月的焦灼等待,宋怀桂终于收到了周总理的回信。总理在信中说,中国并无法律禁止和外国人通婚,但他建议宋怀桂慎重考虑自己是否已做好准备接受另一半的文化。她准备好了,两人于1956年12月完婚,婚礼由央美校长主持。这是解放以来第一桩“跨国婚姻”。

万曼当初来中国就是想做一名壁挂艺术家。位于黑海边上的保加利亚继承了希腊和斯拉夫两边的编织传统,同时也沿袭了奥斯曼土耳其的地毯制作工艺。万曼在央美学习期间,将保加利亚的编织工艺与中国传统纺织技术进行对比,后者的材料范围非常广泛,从松羊毛到精纺丝绸都可以成为原料。这期间,万曼开始了解让·吕尔萨(1892-1966)的作品。吕尔萨和马蒂斯、毕加索、布拉克同时代,也是第一拨把壁挂变成当代艺术形式的艺术家之一。万曼评价吕尔萨“复兴了编织艺术,将其从绘画和无意义的插图中解放出来。

万曼在回顾他的艺术生涯时承认祖国编织艺术对自己的影响,同时也确信需要超越这个传统。他写道:“我们保加利亚人对自己的编织艺术传统感到非常自豪,因为它有非常深厚的历史源渊。”但正是这种历史的负债让他觉得现代壁挂艺术家应该“大气而且富有创造力地重新审视(传统)并赋予其新的意义。”

万曼和宋怀桂在央美待了一段时间,1958年,他们带着刚出生的小女儿宋小红去了保加利亚首都索非亚。这一时期,他完成了早期一些主要的编织作品。他开始尝试“软雕塑”,改装纺织机,以便创作可以不必挂在墙上而能够进入人们穿行和生活的空间的纺织作品。他也开始考虑壁挂不仅可以成为雕塑的搭档,也可以与建筑合作。

他和宋怀桂1969年共同创作的一件作品成为万曼的突破口。这件作品的题目非常未来主义,叫《作品2001》。整个编织物呈螺旋结构,悬挂在天花板上,同时体现了固态和流动性。《作品2001》在洛桑纺织艺术双年展上引起巨大反响。和万曼的很多其他作品一样,这件作品也已佚失:宋小红回忆童年时曾在家里门厅看到过,但搬离索非亚之后这件作品就不知去向。

这个时候的万曼已经清楚地认识到他需要掌握这门传统工艺,但目的只有一个,就是超越它。他后来写道:

“这时候,民间艺术完备的真理令我兴奋不已。但还应该指出的是,我同时也感到失望……因为我发现了其他更加根本的真理。这种失望通常来自传统模式与我们这个时代真正的挑战和精神之间的矛盾……把握传统的冲动必须发展一种新的动力,用作个人创造力的发挥。”

1974年,万曼在索非亚举办大型个展,推出了他自1960年以来创作的三十件作品。展览引起了很大轰动,巴黎国际艺术城的驻地邀请接踵而至。1975年,万曼携妻小以及他1962年出生的弟弟菲尼克斯搬去了巴黎,在那里一住就是八年。

1979年,万曼在大皇宫举办个展,1980年又参加了巴黎国际当代艺术博览会。博览会上,这位已经获得广泛承认的雕塑家遇到了皮尔·卡丹。皮尔·卡丹很喜欢他的作品,也深深折服于宋怀桂的气质。当时卡丹碰巧正在寻找进入中国市场的机会:时值改革开放政策刚刚确立,这位嗅觉敏锐的法国商人看到了一个很好的商业机会。他希望借助仪态优雅的宋女士之力,打进中国。1980年冬,双方达成协议,宋怀桂将回到中国,帮助皮尔·卡丹打点在华业务。1983年,万曼一家搬回北京。

宋女士回国后,立即不遗余力地帮卡丹打天下。她最主要的工作是担任卡丹的餐厅——北京巴黎马克西姆的总设计师。1983年,马克西姆在北京崇文饭店内正式开张。餐厅豪华的顾客群和新艺术风格的室内装潢征服了整个北京城。在接下来的很多年里,到马克西姆吃顿晚餐成为北京风格的终极盛宴。

与此同时,万曼也在积极探索着这座在他离开期间已经发生巨大变化的古老城市。中国前卫艺术刚刚觉醒,首都到处都是新思潮的涌动,万曼一头扎了进去。三里屯那时还是一片农田,在如今喜来登长城饭店所在的位置,万曼发现了一座废弃不用的地毯厂。他召集了一群年轻的美院学生,开始了一系列规模宏大的创作计划。

闲暇之余,他会退到北京饭店里的一家小咖啡馆,画画草图,思考问题。这是当时北京为数不多的允许中国人和外国人见面接触的几个地方之一。在这里,他碰到了年轻的批评家侯瀚如。两人一起酝酿出了一个新计划:把万曼的作品带进中国艺术圣地——中国美术馆。1985年,万曼作品展在中国美术馆开幕,激起强烈反响。同期在北京举办展览的罗伯特·利希滕斯坦评价说,首都最好的展览不是他自己的个展,而是万曼的展览。两场展览的影响都是爆炸性的,中国艺术家们趋之若鹜,这些作品完全超出了他们自身的想象。

1985年,中国美术学院给了万曼一个他渴望多年的机会:创建一家壁挂研究所。研究所的创立(该机构至今仍然存在)确保了万曼的另一份遗产——他对学生和同事的深刻影响,而曾经和他一起工作和学习的这些人即将成长为新一代的中国艺术家。

其中包括如今的国际知名艺术家谷文达。万曼刚到杭州的时候,谷文达在中国美院教传统国画,同时全面倒向后来被批评家高名潞称为“八五美术新潮”的前卫思潮。谷文达后来回忆道:“万曼启发我超越传统的水墨画。”他接着解释了万曼如何一步步引导他做出了那件“突破性”的作品——两张糅合了国画与编织材料的独立壁挂。谷文达认为是万曼促使他创作出所谓的“第一件三维的中国国画作品。”(1988年,这件作品参加洛桑双年展,谷文达的国际艺术生涯就此踏上正轨。)

谷文达说:“那时大多数中国艺术家都想学习西方的技法和风格。但万曼知道,你可以用现代的材料和技法,但你也必须找到自己独特的中国语言。”他继续讲道:“现在艺术家谈到跨越东西界线和文化交流已经不新鲜了,但对当时的很多前卫艺术家来说,关键是要接受西方,扔掉传统。但他看问题的方式不一样。他两边都看到了。他是一个先锋。”

万曼这一时期的笔记本和论文充分显示了他的两个梦想——艺术和研究所——占据了他的整个创造生涯。这些资料里充满了从未实现过的项目草图,有的他在构思时可能根本就没考虑过可行性,但各种各样的新奇想法还是源源不断地涌出笔端,比如在杭州西湖上用纺织物制造一座小岛。今天再看,我们也许可以用光或者激光来实现该计划,如此一来,既不需要动用太多人力物力,岛屿又可以在天亮的时候消逝于无形。

在他生命的最后几个月,万曼将所有精力都投入到一件大作品——《永动》里。这是一张巨大的网,艺术家像渔夫一样不断把网收拢再撒出去,得出各种新的形状和图案。据照片显示,《永动》至少有七个不同版本。作品进行到后来,似乎失去了部分流动性和戏剧感,变得越来越疲惫。在《永动VII号》中,万曼在网里放了一根铁链,仿佛在展示它被世界的重量压倒了。

1989年春天的一个晚上,他爬到工作室的一块高地准备再次撒网,希望有一次流畅的落地,结果不小心摔倒。到北京医院做X光检查的时候,医生发现他的肺部有一块阴影。接下来的几个月对他的家人来说是最难熬的一段时间。医院窗外暖春变炎夏,而家人一直守在协和医院万曼的病床边。1989年7月10日,万曼病逝,享年56岁。他的女儿宋小红忆及父亲逝世之后令人几乎难以忍受的几个月,家人沉浸在悲痛之中。

万曼在杭州的同事维持了研究所的运转。他在中国美院创立的工作室至今仍然鼓励着一届又一届学生从事织品艺术实验。研究所由他从前的学生——施慧中国美院院长许江的夫人——负责。去年,中国美院举办了万曼逝世以来首场最全面的回顾展。据此编撰的一本书目前也已准备出版。

宋怀桂对万曼的创作影响很大。夫妇两人都热爱纺织品。宋怀桂也以自己的方式把这种材料用于创作,先是把马克西姆变成了一个风格的展示场,后来又设计了一系列中国古代服饰,分别对应历史上的五个朝代。这是她个人献给祖国纺织品艺术的一曲赞歌,最终变成展览,在世界各地巡回展出。从九十年代直到新千年初,包括奥利弗·斯通、昆汀·塔伦蒂诺、约翰·加利亚诺在内的许多文化名流都去马克西姆拜访过宋怀桂,她总是穿着一身皮尔·卡丹的高级定制时装,周身没有一丝漏洞,坐在酒吧一角。直到2007年逝世,她的优雅始终保持不变。

现在看到万曼作品的机会仍然不多。他的家人把小部分作品捐给了杭州中国美术学院。最近,798的HT画廊总监韩篵武策划了一场小型展览,展出万曼的一些草图和小作品。这些作品中有一部分目前正在北京O画廊展出,展览将持续到今年夏天。

万曼至死都在努力超越自己所选媒介的物理极限以探寻真理。他曾经写道:“如果一种艺术创作实现中的技术效果控制了作者,那么他创作发展的循环就闭合了。这就是为什么我相信艺术家在创作时的任务总是找到他自己:这是衡量他下一步的基本单位,也是他在自己短暂的一生中始终必须贯彻的工作,同时会在受到他启发的其他人的作品里永久存活下去。”