广东快车:地域幻想的兴衰

| 2010年10月02日

“广东艺术家”,自九十年代中期从珠三角迷蒙的雾气中走出,新世纪伊始进入最风光的几年,之后随着整个艺术界生态的成长逐渐淡出人们视线,诱使许多过去被归入该群体的艺术家纷纷北上。如今,这个概念似乎已经离我们很远,简直可以回头做个初步的历史回顾。和多数事物一样,这个词也和国家大趋势有着深刻联系。“广东艺术家”最为人熟知的是他们对城市的介入,与岭南地区文化的关系倒不甚紧密,正因为如此,他们尤其适合代表中国艺术话语从政治象征主义到城市人类学的重大转变。在此过程中,地域标识慢慢动摇了当时国际艺术界对“中国当代艺术”的刻板理解。

当然,以广州为核心的广东地区并非没有自己的前卫艺术史。亚洲艺术文献库最近拍摄的纪录片《萨特与邓丽君》就以精彩的笔触描绘了广东当代艺术早年的觉醒,采访对象包括批评家李正天、艺术家王度等南方艺术家沙龙的重要人物,八五美术新潮中很多最为机智的行为作品就来自该团体的创作。影片认为,因为当时来自香港的物品和观念能够相对自由地进入广东,再加上席卷全国的思想热潮,促使该地区产生了一种独特的观念艺术。九十年代初,随着以邓小平南巡为契机的经济改革在中国上下进一步深入,广东也有不少动作,比如吕澎策划了著名的“广州·首届艺术双年展(油画部分)”,这一周期性展览的性质类似博览会,在艺术市场尚未真正形成之际率先迈出了探寻的一步。

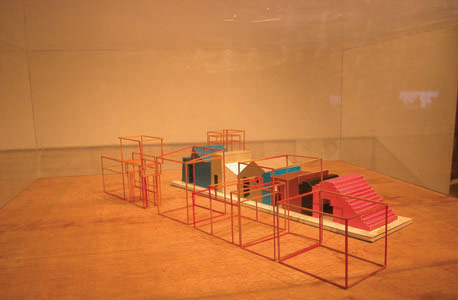

大尾象工作组就在这样的背景下诞生。他们在1991年首场展览的前言中明确指出了自身创作与地区现状的关联:“处于过渡期的混杂、无序,我们设法理出头绪,并非思考的开始,还因为太多的沉淀。”这个形式自由的艺术家团体由陈劭雄、梁矩辉、林一林创建,徐坦很快加入,之后在1992年、1994年、1995年和1996年都举办了较大的展览,至今仍未正式解散。大尾象在广州街头的一系列城市游击式的介入行为在当时国际艺术界上赢得了一些声誉。这时候的国际主流趣味虽然还停留在大头像油画,但至少在策展边缘地带已经开始出现松动。大尾象通过这种走上街头的行动主义作品,比如林一林著名的《安全渡过林和路》、梁钜辉在施工电梯里打一个小时电玩的行为,在自己身处的城市中制造出从某种程度上超越了地方本身的诗意时刻。

早期的本土展览制作热潮结束后,另一股西方话语制造热潮紧接着开始,最富代表性的就是雷姆·库哈斯的珠三角研究项目。该项目在哈佛大学设计研究生院“城市项目”的支持下启动,1997年参加了卡特琳•戴维策划的第十届卡塞尔文献展,2001年经过提炼巩固,编成《大跃进》一书结集出版。大部分国际观察员就是借此接触到该地区的。库哈斯收集了大量数据和图像信息,描绘了一幅令人惊叹的珠三角图景,这里的摩天楼在设计完成之前便已破土动工,二十五岁的建筑师可以规划整个城区的建设。围绕杂志《ANY》(纽约建筑)及其每年一度各处巡回的研讨会,建筑与文化理论的交汇在全球范围都得到了清楚的阐述,此时库哈斯的珠三角研究就变成了整个时期城市焦虑的化身。

这一切反馈到艺术界又变成另一种样子。其中不可或缺的关键人物是珠三角最钟爱的儿子:策展人侯瀚如。侯瀚如是89现代艺术大展策展团队里年级最小的成员,展览结束后不久便移居巴黎,并迅速进入当时同在巴黎的国际圈子,圈内包括黄永砯等中国艺术家,以及年轻的瑞士策展人汉斯·尤而里奇·奥布里斯特。1996年,侯瀚如和小汉斯共同策划了著名的巡回展“移动的城市”,以新生的城市处境为主题,参展艺术家包括大尾象以及跟他们时有合作的郑国谷。侯瀚如很快意识到,他的家乡及其周遭环境中有某种特别的东西。正是这种东西使之成为一座“现代性的特殊实验室”。此说法取自2005年广州三年展,同时也在某种程度上标志着他的一段尚未开始便已结句的论述。这样的说法在历史上可以找到根据:毕竟,民主革命之父孙中山就来自广东,这个地区由于独特的语言文化一直与北方邻省保持距离。侯瀚如用一个醒目的标题“广东快车”概括了整个情况,快车先是开到了2002年由他策划的韩国光州双年展,次年又参加了威尼斯双年展。侯瀚如与大尾象一代艺术家以及欧宁、曹斐(两人当时最著名的作品是纪录片《三元里》)等更年轻的后辈都建立了特殊的联系,凭借于此,他成功地在全球艺术界为广东主体性的概念谋得了一席之地。

本土系统的发展为这一崛起或由此产生的认识起到了推波助澜的作用。陈侗和他的博尔赫斯书店是九十年代后半期广州艺术家聚会的重要场所。2002年,富有开创性意义的广州三年展首次举办的同时,维他命创意空间也在赤岗某菜市场旁边的楼上正式创立。最初不起眼的另类艺术空间如今已经发展成为在国际上得到承认的专业画廊,各大博览会纷纷向它伸出橄榄枝,许多对潮流趣味握有掌控权的藏家和策展人都与其有深厚联系,旗下艺术家也似乎带有某种集体气质,但究竟是哪一种,又无人能够言说清楚。欧宁2005年为创意阶层开设的“大声展”(主办方就是《艺术界LEAP》所属的现代传播集团)举办至今已到第三届,这场目前正在进行中的展览一直致力于推介来自南方的新鲜事物。

再后来,就像深圳一夜之间拔地而起的摩天大楼一样,广东艺术家热潮在突然之间消褪。2006年到2008年的繁盛期,南方艺术家北上已经不是什么新现象,代表人物包括陈邵雄和曹斐,还有蒋志、储云、刘窗等“深圳艺术家”。几年之间,就连阳江组领袖郑国谷都似乎花了大量时间在首都。2006年梁钜辉的去世几乎标志着一个时代的终结。但真正的罪魁祸首并不是这些具体事件,而是一种更为广泛的认识:地域身份认同除了能跟一帮说同样方言的朋友们分享故事以外已不再具备其他任何优势。过去与地区绑在一起是富有创新性,甚至颠覆性的行为,但等到泡沫破灭以后,艺术家发现自己唯一需要的身份其实是他自己的名字。