青年档案

| 2010年11月25日

仇晓飞 胡晓媛

这是仇晓飞和胡晓媛共同生活的第15个年头,胡晓媛说,这么久了,不容细算,“越算越恐怖”。他们都来自哈尔滨,附中毕业时养的猫现今已经12岁。

他们的童年没有电脑,接触网络是在大学后。仇晓飞对“被数字化的图像传播方式缺乏信任感”,而在过去“看照片也是在看一个物体,这个物体本身又包含图像的成分。”这并非怀旧,只是淡定的他们,对这个快速进展的社会、以及它的粗糙性、和对个人记忆的大肆破坏缺乏认同感。

与同龄艺术家不一样,他们的生活与喧闹无缘。倒也不是刻意为之,只是“安静的生活使人头脑清醒些”(仇晓飞语)。有趣的是,胡晓媛正在进行的新作就是在讨论“无间的距离”:“无间的存在如果被疑虑,那距离还需要保持吗?”

胡晓媛习惯在“做东西”的过程慢慢梳理每一时每一刻攒下的问题,再在梳理中发现新的角度。仇晓飞近阶段工作则对“当下”保持适度距离,“讨论一些精神和物质来源的问题,从自身来讲,获得‘来源’是判断‘现在’很重要的一点。”

两人对一切形式的激进保持警惕,并且各自保持独立的语言,比如说起工作的变化,仇晓飞会说:每一天都在变,只不过不是革命性的、剧烈的改变;胡晓媛的语言则是:相似相续,非断非常。

再比如说起参与本刊青年专题的制作,仇晓飞对十九世纪末、二十世纪初的启蒙主义思想家的青年进步论充满质疑:“这只是一种政治策略,从文化的角度来说什么叫‘进步’?什么叫‘进取’?他们仅仅是在成功学的角度上对自己的文化失去了信心,谈不上什么深入的思想。所以你看中国近代一路以来都是文化革命的思想,只不过是穿越和利用了文化,重点都在革命上。真正的青年用不着他们评价,应该有自己独立的判断,而且真正的青年也不是用年龄来划分的。”胡晓媛的理解则让人想到她的作品:“雏鸟的价值,幼苗的价值,是仍有被驯化、被助长的可能。青年只是生命过程的阶段性。”

其实,我们都知道我们不必再执着于青年或者非青年。时间的轮子如果能回转,这些画面也会回放:十几岁,胡晓媛在美院附中看见一个和男孩子打篮球的光头少女,仇晓飞将路边的空酒瓶和自行车扔进后海;二十几岁,他们租住在学校附近的小平房,用仅存的一元五毛钱买了西红柿、鸡蛋和面条,做了一顿使自己彻底赤贫的晚餐。仇晓飞也想穿越时空,去吓唬一下过去或未来的自己,但他立刻否认了这种可能:“因为直到今天我也没等到‘另一个我’来吓唬我。”胡晓媛对假设和穿越均无兴趣,“哪都不想去”,她只在当下。

烟囱

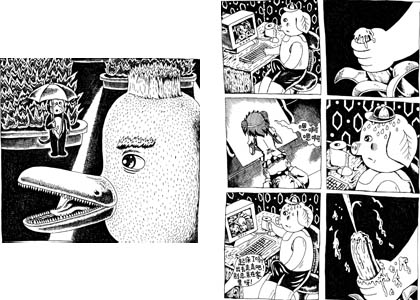

毕业后,烟囱和画廊签约,有一份稳定的收入,由一个坐在电脑前的漫画人走到当代艺术的产业链内。他不像众多央美校友那样,定居在望京和798一带。在偏僻的南三环,烟囱与他的猫一起生活。房间里,数幅一米来高的黑白丙烯画倚墙而立。他告诉我,画卖得并不好,画廊建议他多创作一些架上作品,否则,他也可能像其他朝五晚九工作的同龄人一样,面临失业。

现实中,烟囱立马就能被人群所淹没,但在互联网上,在中国独立漫画圈里,他是老资格的“Cult青年”,知名涂鸦网站斑竹,常年在论坛和博客上发表作品,频繁为独立漫画爱好者们推荐国内外佳作和书籍。他的朋友们中,有不少整日盘坐在家里,QQ24小时在线。最近,他和国内其他44位独立漫画家制作的漫画合集《Special Comix》获得了法国安古兰漫画节“另类漫画奖”,作为其中一个“奖品”,烟囱和伙伴们将成为下一届漫画节的评委。

烟囱说起“绿”,美术社团绿校的另一个发起人:“绿在网上很活跃、很热情,线下却说话结巴,跟人交流不顺畅。他就住我旁边,但不怎么出来见人,好几年没见他了。”彼此间即使住在隔壁小区,也仅通过网络、快递和书信保持往来,比起现实世界,他们在网络所创造的虚拟空间中更加游刃有余,作品和聊天记录,是他们最懂得的表达方式。

绿校的博客自从2005年开办至今,已有318680人的关注。随着其日益扩大的影响力,其中不少成员成为各大广告、设计、插画、涂鸦类BBS上的红人,作品被用作“大声展”或图书出版,从小圈子拓展到了大众。这些手握鼠标,拿笔画画的漫画迷,除了艺术与设计专业毕业的学生,还有各种方面的从业人员和纷繁复杂的社会身份。在这个虚拟学校里,只要你爱好漫画,性别年龄收入职业,又有谁在乎呢?

烟囱一般中午起床,然后上网,磨蹭到傍晚开始画画、看片、聊天,直到第二天早上三四点。在他生长的湖北县城,年轻人一般不知道未来要干什么,因为得到资讯和选择都非常少。“但因为我喜欢画画,所以就一直画,为了持续画,就必须要考一所大学。”他的学校附近有个小店,烟囱每天放学都会去看看。每隔一段时间,他还会和朋友一起坐长途汽车,去宜昌买盗版漫画书。90年代初,随着日本漫画的风靡,中国也渐渐出现了漫画刊物,鼓励国内漫画家投稿。学习成绩向来不好的烟囱,在画画和网友的认可中找到了自信,现在,他们中的很多人又逐渐从网络走向画廊。

不得不承认,网络是80后艺术青年的另一个话语平台,避风港湾。虽说网络是虚拟的,但感受和鼓舞却是实实在在的。无论什么样的绘画风格或形式,只要在这个“小范围”里出类拔萃,得到关注,就可以获得“聚光灯下的荣耀感”。

三分钟

“这才下午一点,你已经喝了几瓶啦?!”阿布冲着大头嚷嚷。大头一手揣着啤酒瓶,一手挥舞着一把怪异的塑料泡沫制成的长剑。他的室友陈轴穿着T恤睡裤来给我开门。客厅的地板上,横七竖八地摆满了一堆酒瓶,他们的朋友在客厅里聊天,聊完后便毫无顾忌地不告而别。

陈轴和于尧把观影活动办到了家里,人数最多的一次来了三十多号人。他们在豆瓣上有一个名叫“三分钟”的小组,以月为周期,定期上传自己拍摄的短片。至于这样的活动可能带来的社会意义,他们没有兴趣也不愿深究,聚在一起的目的很简单:“找个法子玩儿”。

这个豆瓣小组的功能,是结交新朋友,发布下一期拍摄主题和限制,告知聚会的时间与地点。小组里的人,都是现实生活中的朋友。起初创建这个小组,是因为三个发起人身边的朋友都陆续失恋,大家便决定以“伤心”为题自娱自乐,拍摄一段三分钟的短片。现在,他们依旧想把这个活动控制在小圈子内,不必搞得轰轰烈烈。正因为此,“三分钟”不是一个开放的小组,需要成员的邀请方能加入。阿布说:“我们不愿意跟傻X一块儿玩。”

陈轴、于尧和阿布都是中央美院的毕业生。于尧(大头)是陈轴的学弟,两人均毕业于数码媒体系。陈轴做艺术和实验影像,他们也接拍商业广告片,经济状况时好时坏。女孩子阿布更小一些,念的是文化遗产,现正在北大读人类学研究生,她的愿望是毕业后去做田野调查。

这是一群出生于中产家庭、接受正统艺术教育的年轻人,因而当听到陈轴笑着说“我们就是一群无赖”的时候,你会费解这样强烈的“反智”情绪从何而来。但是反智主义,又是80后艺术青年相当普遍的现象。这一代人,大多衣食无忧,但尚缺乏基本的文化资源。因为社会的过快发展、记忆的缺失和价值观的不稳定性,现在的年轻人更愿意活在当下,开心就好。从他们的言谈举止间,你能读出太多的感性,太少的理性。他们的反叛,根植于虚无主义中,只是破坏,尚未建造。

“三分钟”已经一周年了,活动也断断续续办了10回。三个创始人都对电影有热情。陈轴最喜欢的导演是戈达尔,他喜欢他的形式与风格,但表示不太能接受戈达尔晚期电影中的政治激进主义。DVD影碟陪伴着80后艺术青年的成长,DV的普及满足了他们表达的冲动。因此像“三分钟”这样由电影爱好者自发组织的社群势必会越来越多,正如我眼前的三个年轻人那样,虽不成熟,却惹人喜爱,总能令人看到无限的活力和可能性。

张安定

张安定来自湖南中部一座四线城市,他的艺青生涯始自大学,90年代中期正赶上复旦的文艺时光,广交朋友、玩音乐、参加诗社剧社,他曾以为听过Beyond和校园民谣的年轻人便是潮流引领者,到了大学,他发现音乐并不只是情感的宣泄和反抗,它的背后还有很多复杂的故事和门道。

大概对于喜欢文艺的孩子来说,音乐比绘画的进入门槛要低得多,张安定在大学里学吉他组乐队,后来考研、出国,回国后从事媒体和互联网行当,现在自己创业做调研公司。作为“成功”的艺术青年,他曾为曹斐的作品配乐,并以Zafka名字从事声音艺术的创作,参加过包括“广三”在内的多个国内外展览。

两年前,他与妻子Lisa共同创办了“青年志(China Youthology)”,专注于研究中国年轻人的消费文化和心理,为耐克、百事等急需了解中国青年文化的品牌提供咨询。如今,“青年志”已拥有了一个十来人的小团队,每个月运营成本十万左右。工作室藏匿在安定门内一条小胡同里,走进去,满眼是堆满杂志和青年“潮物”的书架。除了商业项目,他们积极参与组织青年文化活动,定期组织“黄油”会议,邀请年轻人讲述自己的故事和困惑。

张安定说自己受马克思主义异化理论的影响很深,谈及激进的革命政治,他坦率地说,自己“骨子里还是保守的”,更趋向于认同个人的自我解放和反思。但是他又对成人世界和社会规则有着强烈的抵触感:“我听到别人说你要去适应社会,就觉得特别扯淡。你不适应又能怎么着?”

张安定做商业研究,一年间走访了30多所大学,与很多个孩子聊天,发现现在的年轻人有自己的梦想和爱好,却不愿花时间爱护它们。“他们会告诉我想开咖啡馆,或是想自己设计服装,不过紧接着又说,要毕业了,还是得现实一点。”

“文青的毛病是,”他接着说:“他们没有自我解放的勇气。比如喜欢拍照,有认真去拍吗?没有!喜欢电影,有去阅读电影的书籍吗?没有!其实骨子里是消费主义,只不过这些东西比较廉价,比较好消费。他们在一个相对安全的空间塑造一个身份,却没有为自己喜欢的东西做出太多努力,没有欲望去真正了解这件事与自己的关系,这样的话就更谈不上创造了。”他鼓励年轻人坚持梦想,设立青年志基金,帮助有天赋的青年艺术家出唱片,实现想法。

他的内心也有挣扎,比如说,自己并不想做现在的事情。他幻想着以后赚了钱,能够去广州跟朋友们玩音乐,但一会儿,他又承认自己并没有那么洒脱。他阐述观点时喜欢用三段体,让人觉得这是一个理性而务实的人,并没有那么理想主义。实际上他一直在不停尝试生活的多重可能性,在可能的范围内创造自己的规则,并且力让身边的年轻人相信,坚持自己热爱的东西不是累赘。社会学式的思维模式给了他某种大局观,因而正如他说的“去做了,就会有不同”。

MADI JU

已经没人能够记起Madi Ju的原名叫什么了,需要中文时,大家都管她叫“马蒂”。在人们印象中,她是一个用胶片记录通透澄明色彩的武汉姑娘,照片上写满百无聊赖的生活和无处安放的青春。过去一年里,Madi去过法国、云南、印度、上海、厦门、青岛和日本,如果创作或生活不顺,她就必须出去走一走。她的家,辗转从武汉搬到广州,到厦门,现在在北京。2005年大学毕业后,她在数家杂志社就职、辞职,周而复始。现在,她是一名自由摄影师,她将自己与朋友创办的电子杂志《After 17》的logo文在右臂上。

很多人觉得,关于她的一切都可以被贴上“文艺青年”的标签。“我不反感别人说我是艺术青年,文艺青年,或是白领,”Madi老实地回答,“但是我自己真没有那么想过。”她的拍摄对象都是身边熟识已久的朋友,与自己息息相关的人和物。这倒也符合主流社会对女性摄影师的期待:女人的视野。他们会想,本来就应该是“私人”的,狭小的、没有政治的。

但在Madi看来,2008年是她人生的一个分水岭。那一年,与合作多年的摄影师男友分手后,Madi意识到自己必须要走出那个属于两人的小世界,独自面对很多问题。“我开始觉得过去的照片不那么好看了。”她想要做一些更有意图的东西,去年底辞职后,她来到大理,认识了一群过着嬉皮士生活的“国际居民”,这些人在大理做音乐、画画,每个人都有自己的故事,自己的麻烦。“我拍的这些,自己也不敢说是作品。但多年后回头看,可能这批人能反映一些年轻人在这个时代的状况。”对Madi来说,这或许是一次全新的尝试与突破。

她的性格里有一种与生俱来的谦和,容易让人误认为她没有立场、模棱两可。“我相信如果你要做艺术,就必须花时间跟自己耗。但是我觉得自己没那个勇气,我还是会去找一份工作来维持自己的生活。”她说。虽然参加过不少展览,也以不算太高的价格卖过一些作品,但综合大学外语专业毕业的Madi,更认可自己的媒体人身份。

“过去与一群喜好摄影的朋友聊天,每个人都会发表自己对作品的看法。我现在的心态是,所有东西的存在都有其理由,我关注自己的东西,不代表一定要批判别人的东西。同样是作品,只要有勇气将它表达出来,社会自会给它评价。”她说自己不像个艺术家,因为觉得自己特没勇气。比如看到一个东西,很少会有强烈的厌恶感或认同感,但一个有艺术家脾气的人,应该是会有强烈感受的。

这样的性格,或可称作保守或中庸,与那个不断旅行搬家的Madi有些不符。但事实上,这个女孩有一股力,想要做点可以打破束缚的东西,抱有改变社会的理想。对于Madi以及更多处于相同境遇的年轻人来说,抱负与实践的脱节是显而易见的,即便是像Madi这样已经拥有了一定社会资源和话语权,也自觉缺少实现的路径和手段。

雷磊

雷磊的动画中,总有这样一个主旋律:主人公陷入到一种新的集体癫狂中,周围是被奴化的茫然的冷漠的大众;个人独立意识的表达,换来无尽的谴责和暴力。这种对集体意志的不信任感,是在自由经济和消费主义时代成长起来的80后的共同感受,伴随着个人的觉醒,他们是渴望以一己之力挑战体制的英雄。

翻开雷磊的简历,25岁的年纪,清华美院的研究生,国内外知名动漫竞赛的获奖者,博客里有他在世界各地参加电影节的留影,他与潮流品牌频繁合作,参加艺术展,在尤伦斯演讲,主办方将他称为“青年意见领袖”。在北京,他住在一套属于自己的一室一厅,坐落在北四环一片体面的高层小区中。他不用坐班,生计无忧。

他正走在一条通往“成功艺术家”的路径上,然而眼前的他看上去稚气未脱,像许多同龄人一样,有一大堆的问题和困惑。聊着聊着,雷磊一屁股坐到了客厅的地板上,小小的个子,淹没在满书架的玩具、漫画书和耐克运动鞋里。

十分钟前,他告诉我自打学生时代起,他就喜欢用红蓝圆珠笔在田字格练习簿上画漫画。他一本一本地画,英语老师一本一本地缴。现在终于熬到了毕业,对父母也有了交代,可以“画自己想画的,玩得高兴就好”。十分钟后,他又面带怀疑地说,欧宁对自己动画的评价是,“有幽默感和装饰性,但少了能够沉淀下来的东西”。他想尝试新的创作素材,比如做一个关于父辈历史的短片,但是自我突破并不容易。接着,他又问我:“如果我很矫揉造作地去画有社会责任感的作品,是否就不真诚了呢?”

谈到学院教育和中国动漫产业链,雷磊有一肚子不满。他像动画中的主人公一样,把自己想像为体制的对立面,在作品中署上“一个人的美术电影制片厂”的名字。他庆幸自己在大学时期开始接触到地下说唱,对比学校里“不务正业的讲师和官僚作风”,那个年轻人创造的空间是可以随心所欲、没有束缚的。

研究生毕业后,当所有同龄人都在为考博出国投简历忙碌时,雷磊得到一次去丽江给农民家庭画壁画的机会,这段经历令他感触颇丰。他在农民的墙上画了栋房子,画了辆汽车,农民说不要汽车,因为家里穷,买不起。同行的艺术家在门上画了条蛇,农民让他改成条龙,他非不改。第二天,农民把蛇抹了,艺术家又画,农民再抹,争执不休。还有艺术家出钱请政府官员来画,官员画两笔,就坐下打麻将。画到最后,官员说:“王书记,您点最后一笔。”王书记说:“不不不,高处长,您来。”这群衣着光鲜,接受过所谓高等教育的艺术人才,与周围环境如此格格不入,雷磊在想,他们真正能为农民做的,是多么有限。

个人自由与社会责任的矛盾,这是当下许多艺术青年的困惑。他们渴望打破束缚,向往自由自在的生活和真诚的人际关系。但是如何面对年轻人的现实诉求和想法,迈向更具社会化的一步,不仅艰难,更需要途径和方法。

微信公众号

SEARCH

- 2010年10月

- 2010年10月号

- 2010年12月号

- 2010年2月号

- 2010年4月号

- 2010年6月号

- 2010年8月号

- 2011年10月号

- 2011年12月号

- 2011年2月号

- 2011年4月号

- 2011年6月号

- 2011年8月号

- 2012年2月号

- 2012年4月号

- 2012年6月号

- 2012年8月号

- 2013年12月号

- 2013年2月号

- 2013年4月号

- 2013年6月号

- 2014年10月号

- 2014年12月号

- 2014年2月号

- 2014年4月号

- 2014年6月号

- 2014年8月号

- 2015年10月号

- 2015年12月号

- 2015年2月号

- 2015年4月号

- 2015年6月号

- 2015年8月号

- 2016年10月号

- 2016年2月号

- 2016年4月号

- 2016年6月号 @zh-hans

- 2016年8月刊

- 2016年8月刊

- 2016年8月号

- artists' writing

- coronavirus

- LEAP视频

- 专题

- 展评

- 网站专稿

- 观点