仰光来信

| 2022年10月21日

2020年,新冠疫情全球爆发。女友Diana还有她的弟弟Aye所在的学校宿舍关闭,于是他们搬到我在芝加哥唐人街附近租的公寓。我们生活在一起,像一个小家,直到2021年他们离开美国回到缅甸。

Diana和Aye离开芝加哥的那天是2021年1月31号。在2月1号中转韩国的时候,他们在等待航班时收到了祖国政变的消息。从世界各地来韩国转机的缅甸人聚在一起: 两个留学欧洲的公派医生;两名分别在瑞士和美国读书的学生;两位旅居英国的和尚;一位牧师;一群从埃及回来的水手;还有一个定居美国的八个人的大家庭……经过在仁川机场一周的滞留,Diana和Aye平安回到缅甸。当他们住进隔离酒店的时候,窗外已经满是游行的人群。

接下来还发生了很多事,这也是Diana的独白《迷思列车》的由来。

——赵皓天

Diana摄于仰光,2021年春

2021. 迷思列车

2021年2月1日,缅甸军方策划并发动政变,用武力推翻了合法的民选政府。随即,全国人民奋起抗议,春季革命开始了。当我写下这些文字时,已有600多名手无寸铁的公民殒命于缅甸军队的恐怖行径;这篇独白是一位缅甸公民在这个黑暗时期的想法。如果要充分了解每句话背后的故事,你可以(在社交媒体上)查阅话题:#缅甸此刻(#whatshappeninginmyanmar)。

我一直相信,我生来就要成为一个特别的人。这就像一种命运或召唤。我觉得我一直是清醒的。也许这就是人活着的感觉。

我太骄傲,不敢承认我的梦已经碎了。我宁愿说是我先抛弃了它们。

我在和男朋友视频时开玩笑说,我已经把这辈子观看惊悚片和恐怖片的额度用完了。因为我现在正生活其中。他们刚刚释放了23000名囚犯,给他们下药,付钱让他们在街区纵火、谋杀和抢劫。

当夜,仰光无人入眠。城市无从让自己安睡。当时的气温是30摄氏度,但我这辈子都没觉得那么冷过。

难道政府想让我们死?他们释放生化武器,在夜里杀死自己的人民。我是人吗?他们是人吗?

图片来自网络

我在大学期间花了几年时间学习去殖民化理论,最近几年,缅甸在这方面才稍有一些起色。

在政变发生的第一时间,我首先想到的是:我不希望我的国家作为某种悲情案例出现在大学政治学的课堂研讨会上。我不希望被这样条分缕析。我不要这样的关注。我不要这样的怜悯。

朋友们暗中讨论着反击:关于制造武器。关于暗杀。那天晚上人人血流如沸。在曼德勒,凯尔·辛刚刚去世了,子弹正中她的咽喉。

朋友们讨论着反击。我心说:“如果我失去你们中的任何一个人,我会心碎,永远难以复原。”

“那么,你们打算如何打倒这些恶棍?”外国朋友通过Instagram私讯问我。我不知道他是否觉得我有这个时间和精力,通过几条信息冷静地解释我们一直贯彻的、对抗此般邪恶的战术。我已经累到崩溃了。为什么不谷歌一下呢。

图片来自网络

男朋友来自中国大陆,而这段时间的缅中关系变得非常非常糟糕。

每一次中国发表不痛不痒的声明之后,我都会向他发难:这并不公平。但我这样做也是为了让他知道和我结婚将意味着什么。因为,我并不打算离开缅甸。

我想知道,当昂山素季决定留在缅甸与人民站在一起时,她与她的丈夫迈克尔·阿里斯有过怎样的对话。

他们是否讨论过自己孩子的未来?当昂山素季提到这个话题时,阿里斯是不是很生气?素季呢?她需要一个拥抱吗?

在政变之前,我一直想要三个孩子。我自己只有一个弟弟,所以我们的争执常常残酷得难以收场。我一直在想,如果我们是兄弟姐妹三人的话,第三个人会站在哪一边呢。

现在,不结婚、不生育的念头常常冒出来。就让轮回在我身上结束吧,我不想把新生命带入我如今所处的黑暗世界了。

每次我谈到这些,男朋友都非常伤心。

Diana摄于仰光,2021年春

在这样一个世界里,即使是注射新冠疫苗这么简单的事情也沾上了政治。军事恐怖分子夺取了昂山素季争取到的疫苗,只在军队内部进行分配。

几位亲友问我们是否想要这些疫苗。我第一次听到这话时感到气血上涌——这些疫苗是从人民和弱势群体那里偷来的。我们要是接受它,就会永远受诅咒。

一位大学同学通过他的Instagram快拍表达自己对缅甸的支持,带上了“#缅甸此刻”、“#去他妈的政变”的标签。接下来的快拍是,他嗑大了。

我很感谢这种支持。但是,我也被冒犯了。这些天来,每当我查看社交媒体,都觉得与我的大学友人生活在平行宇宙里。而我对每个人都气不打一处来。

“有时候我想逃跑,”他说,“也许可以去柬埔寨。我在那里有朋友。每天晚上想到这些,我就很郁闷。”

“来我家里住吧,”我说,“我家还有网络。”

“好啊。等我把这边的房子收拾一下,四月第二周就过来。我会在战争开始之前到的。”

芝加哥艺术博物馆的“金童”。[1]

他一直是一位亲爱的朋友。

我和男朋友总是谈论在哪里抚养我们的孩子。我对让孩子们成为中国公民没什么意见。

但他们一定得在缅甸接受初等教育。我希望我的孩子能像我一样去公立学校念书。我要让他们充分了解缅甸的语言和文化。缅甸语是世界上最难懂、最美丽的语言之一;仅仅在缅甸生活是不够的,他们需要了解俚语、国民性和其中种种曲折。所以,上公立学校!

英语很容易,想学就能学。中文普通话课程也不难找。缅甸语……嗯,缅甸语是很难的。

“走还是留?你怎么看?”我的表哥问。“爸妈觉得我们应该走。我们得走。”

对于一个人来说,“离开”选项本身就是一种巨大的特权。

“如果一个人不能行向善之事,所谓好的教育又好在哪里?” 我回答,“人们在死去。如果一个人不打算帮忙让情况好转,读那些大部头社会政治学著作意义何在?如果你用政治问题来刺激你的大脑并以此取乐,这就只是政治黄片。”

我喜欢我的表哥。但如果他决定离开,我会祝福他,也会当即发誓与他断绝往来。

Diana摄于仰光,2021年春

“只要你有信念,一切皆有可能。”她说。她是基督徒。“即使你不信主,你遇到某种麻烦时也可以祈祷。只要你相信祂。祂就存在。你也要相信一切都会好起来的。我是说,如果你已经绝望,也就没什么好失去的了,对吧?我是相信的。”

我是佛教徒,我们相信业力和果报。但我也相信祂。

已经连续下了三天的雨了。作为缅甸人,我喜欢下雨。我喜欢大地的气味和风中树叶的沙沙声。但自从政变以来,雨声就和军用卡车声、士兵拖着沙袋离开的声音太过相似。我不停地看着窗外。门扉紧闭但我心不安。每当有可疑的沙沙声,我都会探出头来,看看他们是不是要来把我的亲人带走。

“你还好吗?”大学期间的朋友通过Instagram问我。

“如果我活不下来,请为我写一本传记。”我说。

[1]《象王座上戴冠饰的佛像》,约1850-1900,144.5 × 85.2 × 49.2 厘米,芝加哥艺术博物馆藏。

2022. 仰光来信

赵皓天,《春天》,2022年,凹版版画,13 x 16厘米

戴安娜致赵皓天

亲爱的Alson:

又到夏天了。

今天天气热得吓人,我很庆幸自己把头发剪了。

今年缅甸没有任何新年庆祝活动,军队几乎要拿枪指着人们让他们出门享受泼水节,但街上却空无一人。这挺搞笑的,真的。

我刚刚重读了去年夏天为《纪录片》杂志写的《迷思列车》。我一直很犹豫要不要坐下来反思一下这篇独白——已经有好一段时间了。这一年发生什么变化了吗?我变了吗?哪里变了?

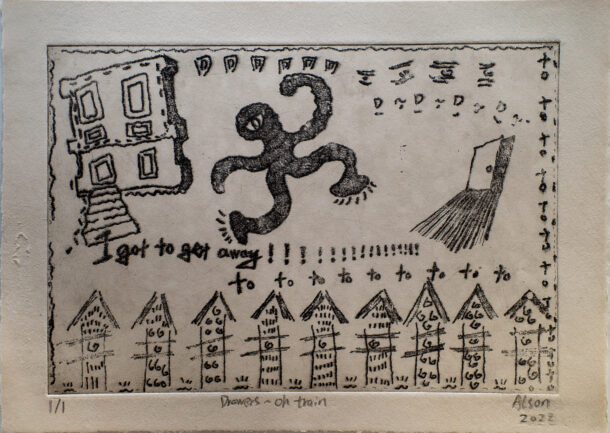

赵皓天,《抽屉—哦火车》,2022年,凹版版画,16 x 21厘米

首先,如果可以的话,我很想改改那篇文章中的语法错误和结构。你知道我的,作为作者,我深陷完美主义无法自拔——其实基本在任何事情上都一样。去年写这篇文章时我太焦虑了,因为处于惶恐之中(是借口啦)而只想把内心深处的想法发泄出来。在写作的时候我真的不确定第二天自己还能不能活着。

而现在,一个最根本的变化是,我很确定我不会有性命之忧(嗯,至少不会立刻死掉)。或者说,我已经想明白了如何活在当下,一天、一天地生活。真的,情况总是不稳定的,这种不稳定已经成为我们的稳定。但是,嘿——地球正以每秒30千米的速度绕着太阳转动,而且我们都在继续生活,就像地球的自转……总之我觉得,其实有史以来一切都不曾稳定过。我们只是忽略它,习惯它,然后继续生活。

我居然发现自己在脑海中对一些自白做了回应。带着一点后知后觉又情有可原的尴尬,我确实发现自己有一点“加戏”——但我也充分尊重自己当时的情绪和那些往日现实。也许我会在今年的某个时候为《迷思列车》写一个续篇。

作为浅尝,让我先试着回应一下第一段自白吧。

“我一直相信,我生来就要成为一个特别的人。这就像一种命运或召唤。我觉得我一直是清醒的。也许这就是人活着的感觉。

我太骄傲,不敢承认我的梦已经碎了。我宁愿说是我先抛弃了它们。”

没错,这种感觉一直没变。

赵皓天,《你的骄傲》,2022年,凹版版画,13 x 16厘米

而且,我确实抛弃了我五年以来的梦想。

更确切地说,不仅仅是“抛弃”。我杀死了那些珍贵的心意,把它们细细切碎,烧掉,并抢在任何人前面,亲自埋葬了它们。我想这是我的梦想和我为之奋斗一生的野心所能拥有的恰当礼遇。

我也不想把自己人生规划的彻底转变归因于政变。那是一回事,无论政变与否,我的现实已经发生了变化,“我心匪石”可能也是愚蠢的。

说实话,去年开始这个杀死梦想的漫长过程时,我有点迷茫。但我在其中发现了新的梦想和新的可能性。现在,我对自己的处境相当满意;我希望你也对自己感到满意。

愿这场革命早日结束,愿胜利属于人民。

无论如何——希望我们很快能够相见。

Diana

2022年4月14日

赵皓天,《我和你谈论夏加尔的那些夜晚》,2022年,凹版版画,16 x 21厘米

赵皓天致戴安娜

亲爱的Diana:

如今已是2022年,一切好像没有变得更好。关于战争和疫情的新闻每天都在继续。我依旧焦虑,即使已经回到家乡,没有你,我的心就没有落脚的地方。云南和缅甸 “山连着山,水连着水”,但是漫长的边境线好像制造了两个世界。你所经历的一切,我并不在场。

最近,我重读了你在去年春天写的独白,希望从你的文字里寻找一些勇气。我想像你一样写点东西,好梳理我不安分的情绪,但我远没有你那么勇敢。

“群星穿过我的身体,

我的思念能够装满一辆列车。”

2019年的夏天我给你写信,里面有这句话。

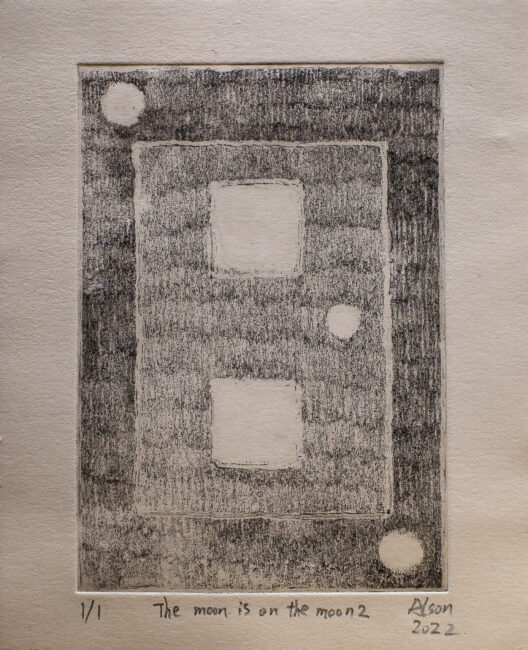

赵皓天,《月亮在月亮上》,2022年,凹版版画,13 x 16厘米

最近,我尝试恢复疫情前的习惯,在地铁里画画。以前我画地铁里的人,现在我画地铁里的自己。

你在最近的信里告诉我:“情况总是不稳定的,而这种不稳定已经成为我们的稳定。”

也许,这就是在地铁里画画让我感到安心的原因。

这些地铁上的画,我挑选出一部分,做成版画:先是打磨铜板,涂蜡,再把地铁上的草稿画到硫酸纸上,然后就像誊写一封信,我小心翼翼地把画转稿到铜板,接下来是腐蚀,清洗,上墨,最后印制出来。

这也是我的独白,我把它当做对你独白的回应。

愿革命早日结束,愿胜利回归人民。

时间的形状在我们之中发生了变化,仅此而已。我们很快就会相见。

Alson

2022年5月19日

赵皓天,《下一站》,2022年,凹版版画,16 x 21厘米

图文创作|戴安娜(Diana Zaw Win)与赵皓天

英文信件由任越中译,赵皓天订正

黛安娜(Diana Zaw Win)曾在芝加哥学习艺术史与艺术批评。当她回到祖国(缅甸)后,发现自己开始了残酷军事政变下的生活。

赵皓天,1999年出生于云南红河,2021年毕业于芝加哥艺术学院。现生活和工作于昆明。