迪里耶双年展:摸着石头过河

| 2022年11月01日

第一届迪里耶双年展的标题来自陈云在1950年提出的说法:“摸着石头过河”。当时,陈云即将担任中央人民政府政务院副总理,他通过这一提法主张和缓稳妥的政府管理模式。在20世纪80年代,这句话开始与邓小平的改革开放政策紧密相关。1990年,沙特阿拉伯承认中国共产党在中国的执政,是为最迟作出这一表态的中东国家之一。而本次由中国UCCA当代艺术中心馆长兼CEO田霏宇(Philip Tinari)掌舵的迪里耶双年展清楚地显示出事情已经发生了何种变化。当然,这也令人无法摆脱“国际政治永远可以置喙展览基本议程”的感觉。

迪里耶双年展基金会外观

图片致谢Canvas

双年展在首都利雅得郊区一片巨大的仓库式建筑群举行,其六座相连的建筑共占地达12000平方米。该片区正尝试从工业区转型为文化产业基地,以举办全球及本土展览、工作坊和其他文化活动。和其它规模相仿的艺术活动相比,这并非意味着迪里耶双年展也或多或少参与了工具化进程;它只是对此显得十分坦然(从双年展场馆的一些窗户望出去,甚至可以见到满眼的碎石瓦砾)——我不想听起来这么愤世嫉俗,但你走进这里时确实需要加点小心。

变化和对策是展览的核心主题。具体来说,本届双年展展出了来自世界各地的60多位艺术家的作品,由沙特阿拉伯政府支持的当代艺术场景可堪与中国20世纪80年代改革期间的艺术界相较;前者现在正从相对孤立的状态中走出来——大地艺术节Desert X已经举办了两届,专注全球南方艺术的Bienal Sur已于2021年在吉达举行,即将落地同城市的伊斯兰艺术双年展也正处筹备当中。正如迪里耶双年展手册所言,在某种程度上,中国与沙特阿拉伯的艺术场景规避了地理、时代和政治制度的差异,共享着“充满乐观力量的类似时刻”;而“艺术在巨变之际发挥着核心作用,让观众接触到新的概念,赋予个人以想象‘存在’的不同方式,并提供思考和讨论关键想法的空间。”自然,2018年贾马尔·卡舒吉(Jamal Khashoggi,记者,《华盛顿邮报》专栏作者)在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被政府特工杀害的事件仍然是一个反驳的幽影。大象进入了更大的房间里。

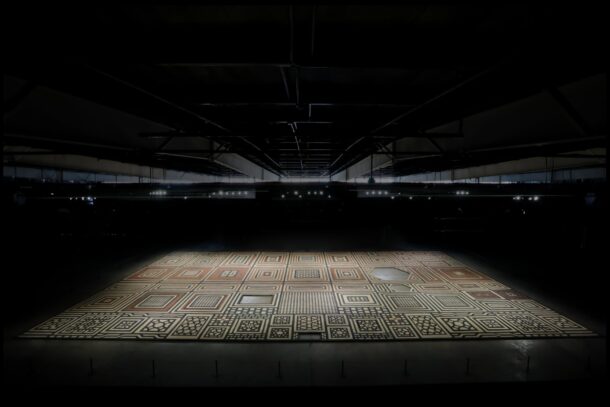

达娜·阿瓦塔尼,《站在阿勒颇废墟旁》,2021年,装置

图片致谢Canvas及迪里耶双年展基金会

鉴于展览场地的规模,双年展纳入了许多大型装置,其中最突出的一件是沙特艺术家达娜·阿瓦塔尼(Dana Awartani)的《站在阿勒颇废墟旁》(Standing by the Ruins of Aleppo,2021)。艺术家全比例复刻了阿勒颇大清真寺庭院的几何结构。清真寺落成于11世纪,在2013年叙利亚内战期间被毁;阿瓦塔尼的清真寺则由数千块土胚砖和黏土建造,来自沙特各地的制砖土胚亦提供了对王国现实生活地图的二次解读。由于缺少任何连接件,这些土胚砖会随着展览进行而逐渐变质。虽然作品通过展现文化的毁灭时刻提出了一个与展览主题相悖的概念——“变化并不总是好的”,却也成功地呈现了一个复杂的解释维度。

另一种怀旧情绪从沙特艺术家马哈·马鲁(Maha Mullah)的《精神食粮》系列(Food For Thought series,2020)可见一斑。这件委任作品将3840盒磁带(多是1980年代的宗教读物)架在烤面包盘中贴在墙上,形成了另一幅地图。这是一张像素化的世界地图,同时拼出了一系列阿拉伯字母;其中,“ayn”最为突出,它听起来像一声叹息,或许意指新冠大流行使全球迅速陷入相似处境的同时本地互动却被削弱的情势。它既是档案,又是纪念碑,在体现科技连接社区的力量时(磁带曾在小范围的社交聚会上播放,而地图或者指向了非个体层面的交流)也揭示出其内在积弊:作品继续将变化确立为辩证法的产物而非目的。而展览中诸多作品都共同透露了这样的扰动——它一直伴随着现代化和发展所带来的欢腾。

马哈 · 马鲁,《精神食粮的世界地图》,2021年,装置

图片致谢Canvas及迪里耶双年展基金会

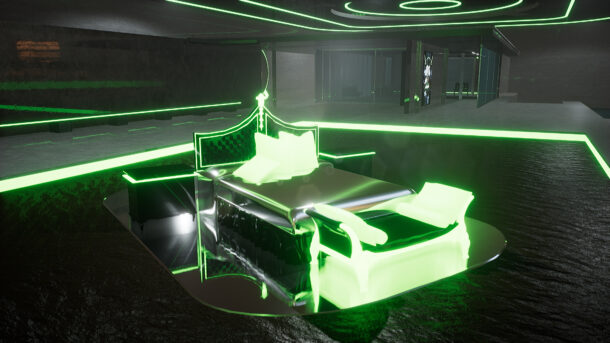

这一主题在埃及画家易卜拉欣·阿尔·德苏基(Ibrahim El Dessouki)的五联画《大门紧闭的社区》系列(Series of Gated Communities,2020)中被再度拾起。画作记录了艺术家祖国有门槛的“现代化”生活所带来的的孤立、悬浮和肤浅。张培力的《同时播出(1999.12.31)》(2000)由26台CRT电视机组成,它们被摆放成一个圆圈,播放着上世纪末世界各地的新闻广播,观者得以通过嘈杂而不连续的视野了解当时世界的忧虑所在以及这些故事的传播方式。在审视当时日益全球化的世界这一意义上,这件二十年前的作品或许是革命性的,而现在它更像是在对我们所知之事进行评论。而当你在展览结尾部分看到陆明龙(Lawrence Lek)通过电子游戏技术为全球游民设计的“酒店”——《无店:红海版》(Nøtel—Red Sea Edition,2018/2021),以及约翰·杰拉德(John Gerrard)的《叶》(Leaf Work/Derrigimlagh,2021)中投射着身披绿叶的舞者(根植于欧洲的“树人”)的LED墙,你就会更不适地感受到与当下抽象世界及其忧患的联系。张培力的作品因而更像一件历史文物;或许它一直都是。

陆明龙,《无店(18 第三耳机套房祝您入住愉快)》,2016—,多媒体装置,VR,开放世界游戏,时长可变

图片致谢艺术家及迪里耶双年展

雷磊和柴觅的《1993-1994》(2021)是一件双通道视频装置。作品展示了柴觅父亲20世纪90年代在海湾地区工作的七年时间里拍摄的录像。视频探究一个移民工人和一片陌生土地之间的关系:他如何维持与所来之处的联系,以及被他抛诸身后的生活与交际。这件作品比展览中其他任何有着宏大主张的作品更个人化——也许正因如此,它成为了整个展览的关键之处,而且与至今仍在为海湾地区提供动能的移民劳工力量(当然还有石油)持续相关。与之呼应,田中功起(Koki Tanaka)的《抽象/家庭》(Abstracted/Family,2020)也感人至深。在展览版本的作品中,艺术家让四位没有血缘关系且明显来自非日本家庭的日本母语者(他们生于日本,或幼时移居日本)扮演家庭成员,完成一次谈论归属感和继承的“文化包袱”的练习。

雷磊和柴觅,《1993—1994》,2021年,双屏影像

图片致谢Canvas及迪里耶双年展

本届双年展可谓连贯并充满联结与回响,但也可能并不如此。每当展览概念似乎要走向某个方向,它就会突然漂移,让联系发生在别处。这并非它的不足。正如阿瓦塔尼的作品所提示的那样,事物时时聚集可能只为了提醒我们它们总会分崩离析。但这种感觉并未被看似乱入的内罗毕当代艺术中心的小型展览、吉达曼苏里亚基金会所收集的2000年代的架上作品,以及一个展示意大利建筑团体“超级工作室”(Superstudio)的“无尽之城”图纸(Endless City,该项目在20世纪60年代末被设想为一个“消极的乌托邦”,是对城市化进程的一种警告)及其他材料的建筑展区所证实。2021年初,沙特阿拉伯王储宣布了一个被称为“线”(The Line)的100英里城市计划,《卫报》的奥利弗·温莱特(Oliver Wainwright)等建筑评论家立即将其与早期的“超级工作室”项目联系起来。这让任何参观迪里耶双年展的人都不甚了了:早先的批评是否如今已经变成宣传?——但也许,这才是如今各大双年展的真正功能。

超级工作室,“无尽之城”项目,1969—1971年,迪里耶双年展展览现场,利雅得,2021—2022年

图片致谢Canvas及迪里耶双年展

马克·莱珀特 Mark Rappolt

任越译自英文