郝量:水墨幻象

| 2012年03月27日

西方哲学,尤其是康德哲学,在有一点上是相通的:即本体(物自体)与现象(经由我们经验认识的物)的区分。而中国传统哲学并无类似区分,但更可能的是,这两者合并在了“本根”(字面意即万物之根本)这一涵义广泛的概念当中。如果用绘画来表达这种世界观,那么可将意义深远并且时常充满幻象的北宋山水画视作一种潜在的视觉范式。在郝量的作品中,我们可以看到来自整个中国绘画传统的,当然也有来自西方和中东艺术史某些片段的表现及风格元素。不过还是十二与十三世纪的中国艺术鼎盛期对这位年轻画家的启发最大:现实与幻象艺术化的融合,以及将二者统一起来的看似未经雕琢的笔触。

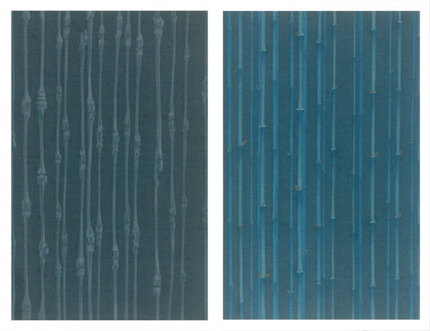

然而这并不是说郝量画的就是风景;事实上,他首次涉及“山水”题材的绘画作品还未完成。比如在由十四幅绘画组成的《竹骨谱》系列中,郝量更重视的是如何精细地表达北宋山水画中发展起来的“三远法”(高远、深远、平远)绘画技巧,以及如何将其连同中国艺术史后期发展出来的一些绘画技巧一同压缩进精妙的隐喻性叙事之中。2011年11月,郝量的首次个展“窼影记”在台北寒舍空间举办—这家画廊一直致力于延续中国传统艺术,此次个展恰如其分地记录了郝量创作中的这一方面。《竹骨谱》系列采用了中国古代传统的装裱方法“蝴蝶装”,这个系列是对元代学者李衎、吴镇的相关绘画著作的视觉延伸,正是此二人的理论奠定了后来文人画的基础。在这些成对组合的绘画中,竹枝与人的骨骼形成了对等关系:一边画面上的竹笋破土而出,一边画面上相应地冒出人的掌骨;一边是脊骨开出花朵,另一边则是竹枝上长出竹叶;连同其他诸如此类的对称画面一起,整个《竹骨谱》按照时间顺序历数了从生到死的宇宙生命循环。对应生命壮年期的一对画面中,一边是一丛繁茂的竹林,另一边则画着密集的人骨,画面给人一种正在向后退的观感。其实在这里郝量也相当于是画出了两面相对的镜子形成的无限反射;而重复向内递减的图像似乎就是艺术家本人内心风景的视觉外化。陡直的竖线条边缘用水墨精心勾勒,整个画面浸润在混合着深蓝、灰和绿的冷静色调中,本体和现象得以在此暂时统一,这就是郝量画笔下的“本根”。无论观者凝视的是哪一边的画面,在眼睛眨动的瞬间,幻象就滑向了与现实同等重要的位置。

郝量的肖像绘画则更着意强调技巧的运用,并且他将西方艺术织入其绢面上。在其中一些作品中,宋代院体画与文艺复兴绘画融合成令人神往的东西方肖像画综合体。在《神学与进化论》的其中一幅画面中,年长的学士化身童话中的兔子,仿佛格林兄弟降生在十一世纪的开封城里。在作品《躯之秘》中,意大利即兴喜剧里常见的滑稽小丑身披一件裸至脐部的敞胸长衣,公然藐视儒家传统礼仪。

在《幽暗》中,观众可以看到一个男子的四分之三侧面,他脸的下半部被印有图案的围巾遮住。从某些方面来说这个画面并没有特别之处:在他朝下翻转的左手上停着一只蓝鸟,画面左下角还有一只褐色的鹰隼,它们的存在是向水墨画中最“低”的形式—花鸟画的致意,而花鸟画是北宋皇帝徽宗所偏好的;眼睛经过专业训练的观者会注意到画面右下角突兀出来的文人石,以及借由前景中的花草和黑色背景里隐约浮散的花蔓之间对比所达到的景深。然而,这里还存在着某些干扰元素,打破了表面上的正常感。他的右手姿势让人联想到佛教中的“智慧”手印,但拇指和食指之间却捻着一只眼球。而他本人的眼窝松弛发红,形同肺热病人,同时双足微微悬浮于地面之上。最难以察觉,同时也最能展示画功以及形而上思考的一处细节则是人物衣袍下隐约可见的骷髅。总之,这些描绘似乎是中国神话中“地狱”的场景,尤其是在《猎人与地狱变相》中更可见其相似之处。此处,三个悬浮的人物—再一次出现掩在围巾后的嘴,结佛陀手印的两双手—相会在夜间一片贫瘠的林间空地上。左边,错乱嶙峋的树枝后站着猎人,哀求着另外两个人。中间的人物是一具深度腐烂的尸体,右边那人手中攥着一支猎人的箭。三者之间,一具骷髅正从地上一个洞穴里幽幽地冒出,周身发出柔和的光。而悬在《蜘蛛巢径的花园》画面之上的,是一组组极精细的、几乎半透明的白色线条,以一种独特的角度描绘了一个个藏于花叶间的幽灵:狼、孔雀和鹰隼的幻影。

从这些作品中可以看出,郝量对于中国传统绘画所达到的技术和精神高度,以及对细节的极端讲究充满的敬意之深厚,使得他的作品不可能满足于单纯的复制与处心积虑的匠气:他直接地指出了古人作品中仅仅会暗示到的问题。比如郭熙的名作《树色平远图》— 仅仅通过两位故人的离别暗示了死亡与无常—而前述的郝量作品却通过人物、颜料、笔触以及叙述非常直白地表现了死亡。但是,这并不是说郝量的作品病态,一个更恰当的形容应当是怪诞(grotesque)。

迈克尔·施泰格总结出,德国学者沃尔夫冈·凯泽尔对“怪诞”所下的基本定义是能“通过描绘一个间或处于‘恶魔力量’统治下的世界,唤起观众对世界的一种强烈的疏离感⋯⋯其与人的‘疏离’,其本质上的荒谬⋯⋯”观众很难争辩郝量的绘画不符合这一定义,特别是他的28幅微型画“解剖系列”:以X光绘就的身着佛罗伦萨服装的人体,被提取的人心脏的静物写生,医生橱柜中的头盖骨,外科手术视角下的半透明尸体等等。世界的“疏离感”很少能被感知,正如人们平时绝无机会看见自己身体的解剖,郝量正是以其鬃毛笔深入挖掘了这一现实。(这里,几乎可以把郝量想象成一位明朝的文人,与汤若望成了好友,后者从欧洲带来的人体解剖书籍激发了前者的想象力。)与艺术和文学中所有能流传下来的怪诞形式一样,郝量的成功有着审美基础,正因于此,观者并不会觉得他的画令人反胃,相反甚至会觉得它们很美。

通过语义联想,怪诞的风格会激发出“四不像”:希望或期盼出现,却在现实中虚无缥缈、遥不可及之物。凝视着郝量的骷髅,你几乎不得不承认,自己也会希望这种生理上的怪诞是可能的,希望可以一眼洞穿人的肌肤,可以离地翱翔,穿过一片骨头森林,遇见真人大小的兔子学者。简而言之,我们渴望幻象成真,同时也可能渴望着真实变成幻象。这显然超出了人类目前的认知水平,但这种荒诞恰恰是郝量绘画魅力之所在。只要这位年轻画家坚持探索沟通本体与宇宙现象的可能性,其自身的魅力将与日俱增。 ( 由戴伟平翻译)