王音:迈向质朴绘画

| 2015年07月28日

今天你在中国看电视,随便转转台就能碰上些以民国为时代背景的电视连续剧。这也不算什么新鲜事;被媒体称为“民国热”的现象好几年前就已成为中国当代现实的一部分。热潮始于世纪之交,大量民国时期的重要文献第一次公开,在知识分子中间激发了强烈反响,大批民国研究的新书也随之问世。一开始,民国文化代表了与当今文化冷漠及物质主义不同的另类选项,也让知识分子得以重新想象他们自己的身份——他们从哪里来。但很快,这股热潮波及电视,催生出一大批民国谍战片:在装饰风格的上海怀旧布景里,一出又一出国共斗争的故事。此类电视节目出乎意料的人气使得共产党可以重新强调党组织在地下革命运动中的渊源,民国时代剧也因此迅速占领了各大电视台的节目表,经久不衰。

从表面上看,王音的作品似乎也可以被归入到这股回顾中国现代主义根基的思想和政治潮流中。但王音的起点与之截然不同, 而且追溯起来要比“民国热”早得多。出生于艺术世家的王音成长在一个被社会主义写实绘画浸透的环境中,早期绘画风格在形式和理论上都非常明确。直到上世纪80年代中期“85美术新潮”的爆发彻底摧毁了这种过于简单的透视法。几乎是一夜之间,过去社会主义现实主义的“真理”被当成保守的教条一笔勾销。在刚刚发现的新世界面前,兴奋不已的艺术家纷纷抛弃了原有秩序。这一时期的王音也走上了相同的探索之路,但他还带进来一个很重要的附加元素——1984年,王音进入中央戏剧学院学习,在那里遭遇了先锋戏剧的世界。在80年代的热潮中, 当整个二十世纪西方现代主义的成果如洪水般涌入人们的意识时,文字的号召力最强大。诗歌、文学和哲学成为学生和知识分子之间共通的热议话题。而艺术、电影、音乐和戏剧还需要依赖一些当时尚不可得的资源。画册印刷质量低劣;在可廉价复制的CD和DVD出现之前,音乐和电影的传播还只局限在小规模的内部圈子里。以现场表演为基础的实验性戏剧可能是在当时最难找到资料的一种艺术形式。然而,就在中国艺术实验进行得如火如荼的这段时间里,王音埋首于戏剧研究。也就是在这段时间里,他发现了波兰戏剧大师格洛托夫斯基的作品。格洛托夫斯基的工作方法高度理论化,且重视过程,对“求新”和“剧场”都保持了严格的怀疑。在《迈向质朴戏剧》一书中,格洛托夫斯基这样写道:

“那些与质朴戏剧相比显得‘阔绰’很多的戏剧有不少弊病,它从各种艺术都剽窃一点,综合成为戏剧,这不能算真正的艺术……拼命与电影、电视竞赛,是不行的;话剧想用摇镜头的方式和电影机械拼一拼,这条路是走不通的……质朴戏剧的诀窍,就是要把演员的艺术水平提高一步,完全靠演员下工夫,不靠或少靠别的东西。”(耶日·格洛托夫斯基,《迈向质朴戏剧》,1984年,中国戏剧出版社,第2页)

格洛托夫斯基提议戏剧回到它的本源上,以便实现演员和观众之间的纯粹互动。这并不意味着向传统形式的保守回归,而是指过滤掉同时代短暂易逝的各种新奇干扰,从而提炼出戏剧的本质。只有在有意识地摆脱了旧的传统,同时又远离当代潮流之后,才得以发现一种真正全新的形式。

王音从中戏毕业后便开始了他的艺术家生涯,只不过有格洛托夫斯基严谨的批判性做武器,他与当时的众多艺术家形成了鲜明对比。说起“实验”艺术,一般我们想到的都是某个在西方艺术史新近出现的风格:新表现主义、波普艺术、装置或是行为艺术等等。对于那一辈重新定义了中国当代艺术走向,并在某种程度上造就了中国当代艺术的现在的艺术家来说,那些都是令人激动的新领地。然而,王音在1992年的一篇题为《片段一》的短篇故事中就已经表明,他决意要走上一个截然相反的方向:

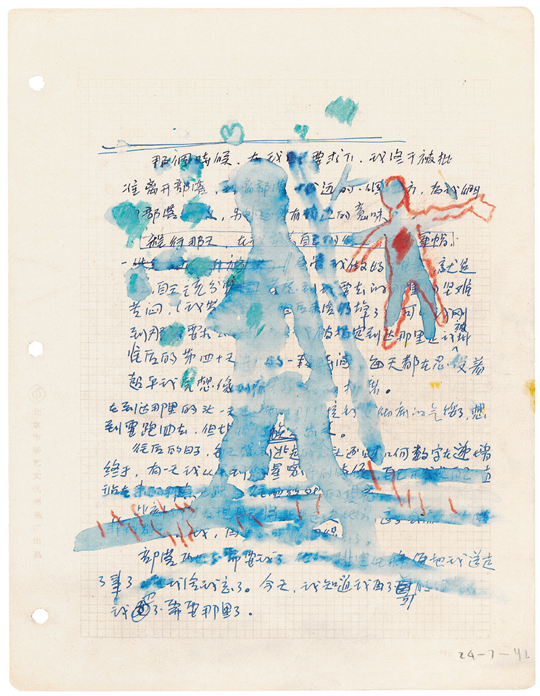

“若干年前,在我自己的要求下,我被获准离开大家,离开自己的部落,到一块离我们部落十分遥远的不毛之地为大家戍边。对部落来讲,其实那只是一块可有可无的飞地,那块几乎像邮票大小的荒地,实际上仅仅残存在大家意识里而已,从没有人谈论它,认真对待过它,甚至记起过。”(王音,《片段一》,1992年,未发表的手稿)

我们可以说,这片被王音视为家园的被人漠视的卑微荒地就是中国逝去的现代——一段那个年代所有艺术家共同的经历,一段像心理创伤一样被人们刻意压抑的回忆。格洛托夫斯基的作品让王音明白,问题不在于单纯地回避标新立异,而在于回到一种艺术形式的根源上去寻找真正的“新”。也许对王音来说,同辈艺术家都如此轻视现代主义的历史遗产,这一事实恰好暗示了轻视的背后可能隐藏着什么值得探寻的东西。

从表面上看,现代主义是一场前瞻性的文化运动,抛弃黑暗压抑的过去,只为打开通向光明未来的大门。中国的现代主义运动将这一路线推到了一个极端,不仅试图否定,甚至还尝试要彻底铲除过去,最终走向“破四旧”。因此,在上世纪80年代,当中国艺术家们从极端的的政治困境中解脱出来之后,突然获得的自由让他们再一次为了“光明的未来”抛弃了“黑暗的过去”。王音把他所关注的领域比作“被遗忘的荒地”一点儿都不夸张。但更重要的是,王音回顾近代历史的这一选择直接触及了现代主义运动的核心。他的激进之处在于:不仅仅只对某一种风格或媒介进行探索,而是瞄准文化意识形态本身。不管是有意还是无意,王音对待过去的态度使他成为中国第一批真正的当代艺术家;他意识到并脱离了当时使大部分艺术家裹足不前的传统现代主义思维方式。当然,这些并不能成为好作品的保证,而仅仅是为一系列重要作品的产生奠定了基础。但是思考王音的选择能让我们更好地分析他作品的内涵。为此,我们首先要认识到很重要的一点是:虽然王音的作品用不同的方式探讨过去,但它们都与现在保持着紧密联系。他的画带我们踏上一段特殊的时间之旅,但最后总又回到“现在”——其与怀旧的不同之处正在于此。怀旧也能带领观众回到过去,但只是为了人为地让观众停留在过去——一个被浪漫主义扭曲了的过去。

在王音的作品中,过去是一个过滤器,能帮助我们更好地理解现在。他90年代的早期作品直接呈现了过去,只留下些许透露其当代本质的线索,而他近期作品则开始用过去来重新表述当前的意义。比如,他的画中缺少细节,仿佛艺术家是在以一段不完整的记忆为原型进行创作。而且缺失的往往是最重要的细节,例如人物的脸。大部分人都有努力回忆某人长相的经验,不断回想细节,又不断失败,在这个过程中,记忆变得无力,挫败感油然而生。但王音作品中的场景并非来自他的记忆,而常常是取自媒体图像或他自己拍的照片。这些画作似乎更接近于记忆的过程本身。作品的背后不是艺术家的个人记忆,而是此时此地中国人共有的记忆状态。这也是为什么中国观众会对他画里很多场景感到特别熟悉,其他观众则不会。然而,联系过去的“记忆”这一动作只能在现在完成——但在20世纪,记忆的动作不受鼓励,甚至被禁止。因此,20世纪的记忆是不完整的,我们似乎也已经忘记了如何去记得——随着王音重复着这样的创作,这个事实变得越来越明显。在重复中,王音引入了一些变化,久而久之甚至加入了不协调的内容。不协调的成分往往包括了穿着少数民族仪式性服饰的人们——从旅游册子或关于少数民族的大开页画册中摘录下来的图像。标准的王音式意象是:穿着民族服饰的美丽女孩们,无忧无虑地微笑着。

虽然没有多少中国人亲眼见过这么充满异域风情的人,但他们构成了民族国家意识的一部分,也可以被视为“记忆”。但是这些记忆并不是个人化的(由国家意识形态及大众媒体所编造),因此王音的创作相当于模拟了整个记忆过程,把非个人化的记忆植入我们熟悉的场景中。这是意识形态起作用的途径之一:当个人体验被外界思想取代,主体会变成更大的被构建的意识中的一部分。王音的两幅油画作品《生日一号》(2008年)和《生日二号》(2010年)都描绘了烛光下西洋风格的餐厅,两位少数民族少女正对着位于观众视线左侧的镜头摆好姿势。第一幅作品的细节比第二幅多很多,比如说桌上的食物和背景里一面挂满中国油画作品的墙。第二幅作品清空了构图,将焦点对准两个女孩的形象,让形象中的人工痕迹变得更加明显。女孩的姿势和眼神告诉我们画面之外还有另一个人存在,投射在她们身上的光也不是来自摆在她们面前的蜡烛。此处,王音运用“绘画”这一工具,把女孩的形象像从杂志上剪下来的图片一样剪贴到画面中,正如杂志包含的意识形态被“剪贴”放入到我们的意识中一样。如此一来,我们便明白了王音笔下人物形象缺乏细节的另一个原因。

意识形态的有效运作只需要原型,因此王音只需要画出原型即可召唤出它们的修辞潜能。但是,在与时间与意识形态游戏的过程中,他迫使观众慢下来去体会自己对时间的感知。时间从画布中倾泻而出,流向展览空间,流入观众与作品的关系。这或许是我们能最近距离地与王音接触、交谈,并去理解他的方法。要做到这一点有时并不容易,但我们之所以去尝试是因为我们内心隐隐觉得,在尝试的过程中,我们或许能够更好地理解自己。王音“削减”画面元素是为了培养作品与观众之间的特殊关系。他的画作缺乏色彩、质感或风格都不是巧合——一如格洛托夫斯基,王音意图传达的恰恰是与削减截然相反的东西。

文:秦思源|Colin Siyuan Chinnery

翻译:黄安琪