郭鸿蔚:扩散的偶然性

| 2012年07月03日

在大学时,郭鸿蔚热衷于琢磨笔触技巧在艺术史上形成的不同风格,随后,他却开始尝试消解它们。2005年至2007年,郭鸿蔚的油画多取材于自己和亲属的童年照片,而无论这些照片是否彩色,均被处理为单色油画,并集中在2007年香港的首个个展“擦拭记忆—郭鸿蔚的绘画”上展示。他首先临摹照片,然后把松节油滴落其上,随着媒介剂的扩散,画面便同画布上曾展现过的炫技痕迹一道氤氲开,直至模糊不清。同主题延续到了2008、2009年创作的“Chairoscuro”系列之中,不同的是,绘画尺幅缩小了,而他也开始尝试使用扩散性更强的水彩颜料直接在湿润的水彩纸上绘画。

媒介剂能使得画面呈现出难以预期的走向,郭鸿蔚不仅以此质疑和消融绘画的技巧和风格,也希望凭借它凸显画面中“偶然得之、浑然天成”所带来的快感。而之所以选择儿时的老照片,是因为它们作为无可辩驳的证据,可以衬出记忆的模棱两可,暗中呼应了最终呈现出的形象的朦胧。然而,这些照片也很容易被误解为一种“煽情的自白”:不难想象,与那些晕染扩散的细节相比,观者更容易被老照片中延绵的怀旧伤感情绪所触动。

为了摆正绘画侧重点的位置,2008年郭鸿蔚创作了油画“平行”系列:他用投影仪把同一张儿童的全身照投影到八张150厘米乘200厘米的画布上,打出相同的素描底稿,再按照先前的方式分别把小男孩的形象绘制在背景空空如也的画面上,并在每一幅创作结束时,把当下的心情和情景(听的音乐、天气等)记录在一个笔记本上。此后,他又如法炮制了四张小尺幅的画作。如此,重复单调的图像使得观者的注意力难以停留在画面内容上,从而转向松节油扩散时呈现出的纹理差异—此举也是为了应对他此时较为内在的危机:他已渡过早期技法的摸索阶段,随着对介质的熟悉和经验的积累,对媒介剂在画布上产生的效果的日趋熟悉,颜料偶然扩散所带来的快感相应地日渐淡薄而亟待强化—当这些绘画横向罗列、毗邻而居时,表面的颜色转折便强于了再现描摹事物的功用性存在。

即使运用此法,人像终归信息丰富、形象繁琐、体量深沉,容易引发联想,也难以用自身的单纯反衬凸显介质的肌理,以及由此产生的美学趣味。于是,在2009年第二次个展“东西”上,他生活中的椅子、牙刷、纸杯、塑料袋、仙人掌均被“传移摹写”,出现在展场的墙壁上。展览中相当一部分作品沿袭并发展了“平行”系列中防止画面被过度诠释所采取的措施—当相似却略有不同的生活用品凑在同一张画面上,原本细微、隐蔽的差异变得油然醒目;而素净无色的背景上,色彩活泼、造型准确的物件显得赏心悦目、和蔼可亲,构成一种郭鸿蔚所说的“基本的好”,又因为它们内涵稀薄而难以引发联想,观众的注意力便被集中在了画面之内。此外,两个技术上的细节也值得注意:在其中的油画部分中,郭鸿蔚放弃了挥发性强的松节油,使用含树脂胶的粘稠上光油来稀释颜料,风干后分泌出的结晶,好像封存了介质消解笔势时的痕迹;在水彩画部分中,他先用易溶于水的色粉笔勾出描绘对象的轮廓,再把轮廓之内的面积都涂上清水并在其中绘画。这样,颜料会在湿润的区域扩散,到了干涸的边缘,无序的扩散戛然而止,形成确凿清晰的剪影,强化了物与物之间形象的差异对比。这种画法持续至今。

将日常用品进行具有秩序感的排列,这一举动不经意间透露出摆弄者对其支配和占有的位置。在现实中,同样的“占有感”在博物馆的陈列方式中四处弥漫—现代公共博物馆的兴起便源于欧洲富裕家庭罗列私人搜藏的“奇观室”。自述从小对自然充满好奇的郭鸿蔚,发现了自然博物馆的展览方式与自己之前作品的形式契合,并且通过采样自然科学图书中“平铺直叙”的说明性图像及标本绘画,避免从图像中过度榨取意义。他在2010年上海展出的“博物馆”系列中开始描绘动物标本及骨骼,而在最新个展“收集者”中,动物、植物和矿石标本的水彩画几乎占据了所有的展览空间。

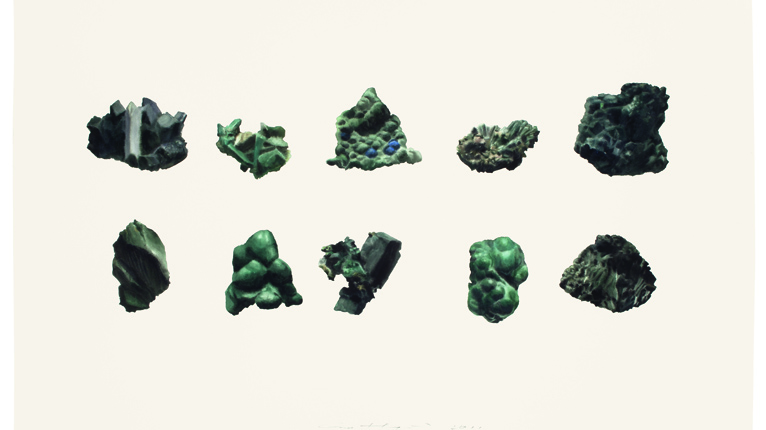

郭鸿蔚并没有在这个题材中放大媒介剂肆意挥洒的特性,反而更加追求一种节制。如果说,“博物馆”系列中的《生物No.6》中形形色色的猫头鹰还保留着早期使绘画变成“污渍”的意图,那么,新近展出的鸟类标本画作,远远望去显得更为冷静和布满细节,甚至略有丢勒《野兔》的兴味,只有画面近在咫尺时,润泽的细微之处才呼之欲出。这种视觉差异在矿石标本的绘画中更为突出:冰冷刚硬的矿石标本细部在他笔下甚至透露出了天鹅绒般的质感。愈发隐晦的、偶然发生的细节减淡了对形象的破坏,艺术家的意图羞怯地藏匿于绘画的细节之中。也许,郭鸿蔚的绘画的精髓只为耐心的注视者服务,但我们也能看出,在新展中,描绘对象的表征复杂和引人入胜的程度均有增补,难说他没有使用了一些善意的伎俩,让人群在画前驻足的时间长一会儿,再长一会儿,以便发现其间的妙处。