“在造”的“再造”:被观看的乡村政治

| 2012年11月20日

“社会-艺术”介入类研究项目“昆山在造”开始于2010年,它以当下中国农村在建的“新农村建设”为观看考察对象,以成都市双流县昆山新村1为介入考察样本而具体展开,包括:田野调查、在地创作、短期性主题工作坊、跨学科讨论会、主题展览等在内的多视角、多维度的综合性艺术介入项目。项目自启动之始就自主地搭建着两个平行的对话场域:来自现实及历史文化场域的批判性介入,以及针对艺术家创作实践的自我艺术体系的建构推衍。

而该项目可持续实施的最主要基石,在于项目的发起者“实验工作坊”的艺术家们自2010年起的一年多的在地田野考察,以及由此与土地重续起的万缕联系:昆山村与昆山新村间的变迁,由政府主导的居住的农村庄落形态的社区化转向,田地使用及在地经济组成及变更情况,在地居民的迁移等问题,都被纳入到艺术家的考察视野。这是一个以情感作为介入支点的对话体系,它组成了艺术家第一阶段最主要的思考及创作框架。“地方志连结”和“情感对应”则是实施项目连接的具体通道。2012年起,在地介入创作则成为新一轮的主要实践手段。

2012年4月30日,成都双流县昆山新村,早晨六点,外来蘑菇种植户老陈开始了一天劳作的第二个环节,把刚采摘下来的蘑菇运送往收购点。今天的运送有点特殊,因为运输车上还坐着其余几家蘑菇种植户,他们是老陈的亲兄弟。2008年前后,几兄弟相继来到昆山村种植蘑菇,因为之后的汶川地震,政府把之前承诺给种植户的优惠条件转向到灾区的种植,其后果是5年来的劳作让这几家人一直只能够维持一个收支平衡的状态,其收入远不如单纯的外出劳务打工。

早晨六点半,艺术家曹明浩按约来到,按艺术家的要求,运输车无目的地行进在马路上,蘑菇种植户们在艺术家的引导下开始了口述采访过程,口述内容为这几家人自1990年代开始的外出打工的一个地理志的内容,广州、深圳、上海、北京、西安等不同阶段的热点城市,都曾出现在他们的生命过程中。这是曹明浩作品《一个个体的地理志-II》现场实施的一个环节,从流动的身体经验出发,对以昆山新村为样本的“新农村”经济结构进行切片性的介入,结合该项目在第一个阶段所重点考察的在农村还依稀可见的家庭协作式劳作方式,其所对话讨论的这个流动中的脆弱的生产纽带,在政令的反复变化以及外来市场资本的多重压榨下已变得体无完肤,无从接续。

4月30日在昆山新村发生的艺术活动远不止曹明浩这一件,9位艺术家从早晨开始,一直到晚上九点半,在昆山村的不同区域进行着各自不同的介入性实践。艺术家分别来自成都及重庆,其共同参加的是由成都艺术小组“实验工作坊”发起的,重庆“器·Haus空间”主持的社会介入性艺术项目—“昆山在造,独立研究计划”。4月30日的现场是项目中的主题性工作坊,其对话对象则是“劳动及五一国际劳动节”。(参加艺术家有成都的“实验工作坊”以及来自重庆的“细胞小组/董勋+山羊”、刘伟伟、梁建成,其现场作品包括《粉色意见箱》、《昆山运动会》、《公社食堂》、《五一劳动集市》等。)

“实验工作坊”是一个由艺术家自发成立的创作团体,主要艺术家陈建军、陈胄、曹明浩都有着童年关于农村及乡镇的记忆,这应该是出生于1980年代早期以及更早阶段的所有人的共同经历。其实,农村与城镇之间的距离还远谈不上像现在这般的割裂,虽然户籍的农村户口及非农村户口化早在1958年就开始实施,虽然宪法关于迁移自由的权利在1978年就被悄然摘除。城市化的过程首先加剧分裂的就是这样一群被政府绑架了的、被锁在田地间的农民。1980年代开始的民工潮因为城市发展过程中对于大量廉价劳动力的需求,城乡间事实存在的巨大差距,以及农村生产中普遍存在的因税收、医疗、干群关系、公共设施等诸多因素而造成的困顿停滞,一批又一批农民义无反顾地离开了祖辈们的土地。2裸村(只留下老人和孩子的村落)及零经济成为了常态,农村日常经济的流转,外出打工收入的回流成为了农村经济中的重要组成。

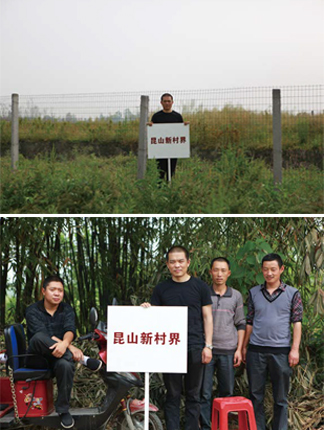

早晨十点,艺术家陈建军拿着手写的仿制“昆山新村界”界牌开始了他在这次工作坊的作品《2.92平方公里》。2.92平方公里是昆山村的地理面积,艺术家以步行的方式,从昆山村的村界出发,向南徒步行走约12里并穿越了昆山村以及相邻的杨公村、文武村、田林村、共和村等地,因其手举界牌,被村民们误会为政府勘测人员,进而不同村界的村民以及同一村镇的不同居民,针对这个被当地政府定为“新农村试点样板区”的“昆山新村”,展开了多重立场及观点的对话。这是一次源起于艺术家自我推断进而与现实展开直接对话的现场,更是一次对于被政府政策所实验的“新农村样本”在农村现场所进行的自我测量。

昆山村的乡建实验是2005年十六届五中全会所明确的“建设社会主义新农村”运动的直接产物,其宏观性在于通过新农村建设来提高乡村劳动者的收入,扩大其消费能力,进而扩大内需,以达到化解中国当前生产过剩危机的目的。在此,农村建设被赋予了前所未有的战略性动机。就整体而言,中国的农村经济在事实上依然属于小农经济范畴,分散度高,土地分割细碎。以效率及收益作为建设指标的新农村建设势必会对此现状进行整合重组。细碎土地被集结整合,社区型集中住宅的建设就成为必然。曾经四散居住的他们,被集中安置,既空出了多余的耕地,又便于管理。昆山新村的落成则是此思路的具体执行。按城市建筑模式规划设计的小洋楼,公寓楼代替了以往农村常见的四合院,然居住空间的改变不能仅停留在简单的新旧房屋的置换层面,由空间变换所带来的生活方式的变化,将细节而具体地影响和改变着因久远的生活生产习惯而形成的那一整套包括习惯、习俗及思维方式在内的乡村文化基因,这才是最让人担忧及焦虑的所在。

早晨十一点,当艺术家陈胄推着自己设计的永久墓地出现在昆山新村时,其在工作坊中的具体作品也得以展开。艺术家在此变成为了一位推销员,向村民们介绍及推销由自己设计制造的,名为《长在亭子》的可移动永久墓地。墓地分两部分组成,川西农村常见的手推运输工具鸡公车,再加上昆山村这边丧葬时通常选用的亭子外框造型。艺术家以成本价720元推销着其“产品”,好奇者多,偶有人上前问询。可移动永久墓地在农村存在的合理逻辑主要来自两个内容,其一是国家在农村强制推行的火化丧葬政策,土葬变火葬,其目的在于节约耕地。(然其荒诞性在于,火葬政策的实施并没有起到通过改变风俗来达到节约耕地的目的,去世的老人被火化后,其子女通常会将之重新土葬),另外则是农村土地的细碎重组势必会把这些通常安葬在田间地头的逝者坟墓给挖掘重迁。昆山新村至今还保留了一块由此而产生的临时墓地群,据说将会在新村建设完成之后再进行重新安置。在农村所推行的丧葬政策不能仅简单地看成为是一项关于利用率的斗争,作为事实上在农村推进得最为困难的几项国家政策之一,它所触及伤害的恰巧是乡间社群内部的来自文化及血脉中的连接纽带。

以整体项目形态进行的“昆山在造”所反复讨论及对话的内容,将在艺术及社会(新农村)间不断展开。就实质而言它首先是一项艺术介入项目,这也就意味着我们如何判断及观看这个不断行进中的现场,将影响项目的基本形态和走势。以具体现实作为最主要对话对象的艺术项目往往存在着何为第一性的问题,这既是个艺术内部的问题,更是个价值取向的问题。也因此,保持项目自身的开放性,强调艺术家观看角度的多元性及差异性;对于项目结果的不设定和不预判,明确艺术介入在形态上的“微介入”或者说“不介入”;拒绝创作落地时的景观化及消费化;清理及构架艺术家作品的内部逻辑及讨论主体,是方法,也更是立场。

中国的农村问题是一个系统问题,其复杂性在于普遍存在的小农经济现实与在建的以追求经济最大化为核心目的的新农村建设间的天然存在的裂痕和分歧,而1980年代开始的国家在农村建设总体思路上急剧转向,也将注定需要更长的时间来消化及缓平因惯性而造成的路径依赖。也因此,可预计的发生在这个乡村现场的艺术家实践将会在两个系统里产生回应,其一,以整体项目作为观看对象的艺术实践将在时间的叠加中成为“异质”的现场事实,项目本身将与具体的环境现实一起,成为待讨论和对话的对象;其二,以切片形态介入的艺术家个体实践,将最终回到艺术家具体的艺术逻辑线索中展开讨论,同时,具体的环境语境也将在不定期的主题设定下,以独立艺术计划的背景展开实施,并与艺术家的创作脉络形成互文。

注:本文关于“新农村”问题的部分论述参考了《新农村建设的背景》(温铁军著)、《新农村建设的背景、困境与出路》(申端峰著),特此说明。

1 昆山新村位于中国成都双流县城西南部金马河流域,距双流县城6公里,距成都约10公里。为四川省农用地转变为规模集中经营的样板区、省级社会主义新农村建设示范村,“全国十佳小康村”。

2 1980年代开始的农民离开土地的运动其深层原因还在于当时国家的总体思路是在农村之外寻求解决三农问题的办法,开放户籍制度(农转非),发展非农产业,进行小城镇建设,转移农村劳动力等成为解决三农问题的主导思路。然而,事实是巨大的农民人口基数,让此目标沦为不可完成的任务,并直接导致之后的三农危机,以及之后政府被动应对的税费改革。