对话夸特莫克·梅迪纳:去殖民重器

| 2019年06月28日

2018年上海双年展的主策展人夸特莫克·梅迪纳(Cuauhtémoc Medina)在展览中调动了他生涯早期的策展工作,如与他长期合作的艺术家弗朗西斯·埃利斯(Francis Alÿs)的一系列作品。展览中也能依稀看到他2012年在宣言展中比同行早一步的走入以矿物等自然物质为导向的思辨。梅迪纳负责的此次上海双年展也邀请了三位分策展人玛丽亚·贝伦·赛斯·德伊瓦拉(María Belén Sáez de Ibarra)、神谷幸江和王慰慰共同工作,让双年展更像是一个开放的文本。与其说他策划了一场展览,更像是在编排不同的关系,以及在东亚的禹步和南美玛雅波波武经之间,古与今相互穿插的复杂时空。在这篇对话中,LEAP的作者陈玺安与梅迪纳深入探讨了他的策展和研究工作中复杂的脉络。

表演视频,高清有声

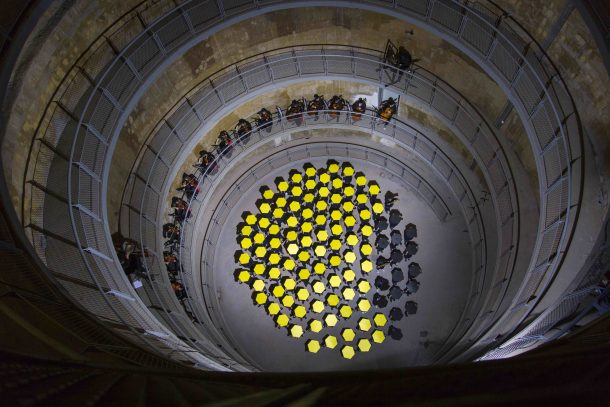

“禹步——第12届上海双年展”展览现场

LEAP:你能简单描述一下这一届上海双年展的一个定义性的特征吗?

夸特莫克·梅迪纳:本次展览最初的一个动机,是想尝试制作各种能够准确描绘复杂时空的器具。所以展览中的作品可被看作是乐器一样的东西,有些则有神谕般的功能。甚至展览的标题本身就是一件有特定功能指向的诗意作品。

LEAP:这种复杂性或许在许家维的作品《黑与白—马来貘》中得到了最佳体现。在影片中可以看到艺术家打算将自然去殖民化的善良意图。但影片中的叙事,却是由一名动物园的导游传达的,她职业化的语调,提示出这一话语根植于西方自然主义和全球旅游业的语境。许家维像是发现了:在环境写作的领域中,其实没有一个绑定特定意义的语言系统。自然主义的论述不必然有自己的语言,有时候,去自然主义则会挪用前者的语言,反之亦然,非常弹性。

四频影像装置,6分55秒

“禹步——第12届上海双年展”展览现场

梅迪纳:我首先得向许家维致敬,因为他注意到在外交和国际活动中对黑白配色动物的原始崇拜——不仅是马来貘,还有中国的熊猫。这告诉我们,象征的作用远比我们想象的来得更高。

关于你谈到的这种语言挪用,有一种被称为感官错位的概念,说的就是如此,符号的含义有时会有所滑动。我认为我们所谓的生态学与我们对其所包含的统一和冲突的意义的认识有关。在此基础上,人们还意识到经济实践和社会发展带来的灾难性破坏,对此其他自然系统必须应对或调整。正是这样的一种理解,其中的一系列关联及其复杂性,是我们在提出生态问题时努力发展的基础。我最近读到了历史学家安德里亚·沃尔夫的著作《自然的发明:亚历山大·冯·洪堡的新世界》(Andrea Wulf, The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World)。其中,十九世纪早期的德国探险家和哲学家洪堡在他的南美之旅中首先注意到了土地和矿物开采将如何影响丛林的命运。这本书讲述了距离甚远的不同自然生态系统之间的相互关联。作为一种对于这些不同的相互作用的总结,洪堡后来重新定义了宇宙的概念,并指出:“美洲的发现播种下了宇宙的种子。”由此回到我们的工作,这是关于如何考虑和处理世界以及对事物之间的关联性缺乏远见的问题。我们的展览反对“简单”,以及简单思考的危险。更确切地说:我们试图阻止我们与自然的互动成为一个自然的问题。摆脱现代性建立的本体论障碍是有必要和义务的。

LEAP:展览将作品视为思辨性的器具这一点很有意思,这类作品采用了民间或者历史上的技术;比如月亮的历法作为一种观测秩序的方式。但有时候很难说当这些自然书写的形式作为当代艺术来呈现的时候,最终会导向何方,或在事实上有怎样的结果。

摄影装置,128张板,28.5×18.5厘米/板

“禹步——第12届上海双年展”展览现场

梅迪纳:我不得不引用洪堡的警示:在思考自然时,有时会产生逃避主义的想法或者期望有在文明之外的现实存在。在这里,我要补充一点,这种逃避现象通常是我们作为人类的引退,退为一个非人类的、美轮美奂的机器幻想。重要的是,例如在巴勃罗·巴尔加斯·卢戈(Pablo Vargas Lugo)的“日食”系列中,在政治形态的交叉点,通过马赛克拼贴以及我们在面对自然秩序时所表达的敬畏来理解何为真相(日食是漫长时间里一种可被信任的预测)。你的问题指涉的具体作品可能是莱安德罗·卡茨(Leandro Katz)的《天空两次坍落》。标题的句子源于古老的玛雅诗歌《波波乌》(Popol Vuh),卡茨依循玛雅文化,将天空视为一种绝对的秩序,这种透视主义思维与中国人认为秩序与正义来自上天的观点有些接近。因此卡茨根据月球周期的照片创造了一个月球字母表。我们的策展团队对于连通性中复杂的纹理很感兴趣,这也是展览中很多作品的共同点。它甚至是对连通性的一种自豪感,避免通过身份和他者化来附加意义。相似地,阿略拉和卡萨迪利亚(Allora and Calzadilla)的作品《大寂静》中一只鹦鹉的视角令人惊叹,提出了如何连通两个相异物种的问题,这与跨星球的物种之间如何建立联系的问题是相近的。在旁边的阿玛莉亚·皮卡和拉法埃尔·奥尔特佳(Amalia Pica and Rafael Ortega)关于类人猿界限的作品中也能看到类似的连通性。

《大寂静》,2014年

三频高清影像,16分32秒

LEAP:展览中的许多艺术家从特定的角度构筑他们的主题,然后再将其拉到更大的——有时甚至是宇宙的尺度。你如何进一步阐述这种前进与后退同时进行的“禹步”实践?

梅迪纳:这是一个很有趣的悖论,并非我的展览所独有。目前看来,与进行笼统的概括然后由此生发出抽象的观点相比,在更广阔的视角内思考并信任特定观点更有成效。这可以归结为表面上的悖论,即我们现在展示的大多数作品都与非常详细的、在地的研究调查以及从未伪装为普世或逻辑结论的特殊性的联系有关。这就像在提喻(synecdoche)——抱歉使用西方古典修辞术语——之间建立联系,而不是符号或比喻,其中有些片段谈论整体,却不作为整体。

展览中也有相当大比重的调查性的美学,比如法证建筑(Forensic Architecture)一类,在质疑文化世界中合乎情理的实践方法与最严谨的数据管理之间的知识鸿沟。所以我们有这样的感觉,我们有许多实践兼具两个原本被视作敌对的类别的特性,既有复杂的感性,也有认识论上的严肃意义。

最后,我们所处的情况是,有些事件试图从特别的地点传达情境,而非讨论或艺术品。这也就是我们所说的双年展。我不认为双年展是接收和再现的场地,而是联系的场地。这样的状况吸引了那些试图从事不同类型的知识实践,却没有人类学化、民族学化或甚至意识形态化其主题的艺术项目。

视频和打印图表

“禹步——第12届上海双年展”展览现场

LEAP:是的,有一种普遍感受是这届双年展是在一系列双重肯定的基础上运作的:在知识与感性之间,普世与特殊之间,普遍的未来与他者之间。

梅迪纳:就像我们可以问神谕过去发生了什么一样,我们也可以问西方科幻小说关于未来和他者的问题。例如,儒勒·凡尔纳在《八十天环游地球》中的叙述可能前瞻性地揭示了跨大西洋全球市场的发展问题。此外,我们可以说《银翼杀手》有关于复制人的人性,复制人罗伊·巴蒂(Roy Batty)的关键自白基本上相当于奴隶告诉奴隶主“你的压迫造成的我的人性是一种更新的人性。”如果结合现实世界的事件重读《银翼杀手》,那么移民问题和全球南北分裂的故事便会浮现。

那么这对我们来说是什么呢?科幻小说的特点在于让你远离历史和社会条件。但人们必须意识到,作为一种类型的科幻小说根植于乌托邦和旅行写作的特定起源——这一类型是在目睹了世界的多样性时诞生的。因此可以说,“科幻”这一名称中的“科学”用词不当。举例来说,在我看来,《银翼杀手》中德克(Deckard)的公寓内部完全就是玛雅神庙。这是一个启示性的时刻——“我的祖先参与了这部电影”。

LEAP:在处理主人梦境中作为对象的人,并进一步扰乱它时,我认为非洲未来主义和亚洲未来主义两种不同模式之间存在微妙差别:非洲未来主义的叙事模式基本上遵循种族斗争的革命性叙事,而亚洲未来主义似乎发展出了一种自愿的自我异化(比如陆明龙的《中华未来主义》是一个例子)。在这一情境之下,你能否分享一些拉丁美洲的例子?

梅迪纳:拉丁美洲对于未来的看法与精英群体在该地区的大众文化中的运作方式有关,比如对天主教的否定。我刚刚在墨西哥出版的书《奥林卡:阿特尔博士的理想之城》(Olinka: Dr. Atl’s Ideal City)以杰拉尔多·科纳多(Gerardo Cornado)为主题,是一位化名“阿特尔博士”(Dr. Atl)的墨西哥画家和作家。非常粗暴地总结来说,他的目标是杀死上帝。在这里,至少在拉丁美洲的其中一类科幻和星际思维中,我们看到了一种超越天主教的思想,运用了与天主教会和殖民逻辑完全相悖的超越性形式。这种精神性与性、政治和宗教都密切相关,阿特尔博士只是其中的一个例子。但我试图论述的是,这些思想与社会再现,也就是你提到的未来主义者的问题,关系不大。

另一个极端和疯狂的例子:在二十世纪中叶,阿根廷托洛茨基主义者中的一位主要领导人是胡安·波萨达斯,他发展了一种关于目睹高度发达的星际飞船的意识形态理论。他认为,随着它们的生产方式变得越来越先进,一种可能的革命方式就是与外星势力联合,并在地球上强行宣传共产主义。通过波萨达斯主义,我确信拉丁美洲在共产主义的历史上撰写了一些最奇怪的篇章,相比之下亚洲的共产主义历史和苏联的宇宙概念显得平淡无奇。

LEAP:你是如何与三位分策展人一起工作的?

梅迪纳:我和我委任的三位分策展人每个人各负责一个板块,每一个板块都与我们共同的议题有一定的一致性,从一开始就非常直接地切入了价值的矛盾问题。王慰慰负责的一部分围绕解放和控制,以及社会秩序是如何被管理的展开。在理解这些看似两极化的概念并不矛盾的基础上,王慰慰还提出了社会主体的问题,质询某些狭隘、传统的概念以及规范的传播是如何塑造社会主体的。玛丽亚·贝伦·赛斯·德伊瓦拉通过审视当代文化与亚马逊雨林的关联,研究丛林的世界政治概念。神谷幸江以模糊和平与战争,冲突与和谐的概念为起点。我自己研究的问题是,一种文化实践如何不断地被它的他者所定义,如何总是被其他学科侵入,以及文化在某些方面的野蛮。

在我们确定了主题之后,我们想在一系列走廊中将每个人的思想融汇到特定的问题中去。在这些走廊的墙面上有一些我们写下的反思,像铭文一样,观众可以边走边看。我们特意设置了不同的部分之间的交换,以便模糊它们的边界,制造出一种星云。星云的好处在于你看不到特定的星星,而是一整片云。

LEAP:近来有很多双年展(其中不排除中国的)探讨有关技术和生态幻想的主题。你如何看待这些关键词成为双年展新陈代谢的一部分?

梅迪纳:我认为某些艺术界的人会抓着双年展的一些特殊性不放。双年展的关注重点不应该是我们如何消费一个主题——无论这个主题是殖民主义还是气候问题——从一个阶段跨越到下一个议程上。双年展的新陈代谢意味着它们不再仅仅是促进或插入全球对话,这迫使机构寻找其他继续实践的原因,也导致了当前展览模式的灵活多样性,以及展览主题的进一步复杂化。因此,看到有些人仍在致力于实现90年代的双年展的目标很令人沮丧。有时我甚至听到他们夸耀当前形势是一个风格主义的时刻,总是抱怨世界上已经有太多的双年展。我认为这种情绪实际上是一种怀旧的陷阱——好像他们仍生活在双年展只存在于欧洲城市中的时代,所有专业人士的身份特权都以此地理优势维系的一段时间。