黄汉明:情景戏剧与混生现实

| 2011年09月15日

屏幕中,一位身着翡翠绿晚礼服的华裔新加坡男人望着 镜子,用颤抖的声音对他所饰演角色的黑人母亲说道(此处母亲的扮演者是一位印度裔新加坡演员)“我是白人,白人, 白人!”与此同时,另一屏幕中,一位印度裔新加坡演员说着同样的台词,而这次该角色黑人母亲的扮演者则是一位马来 裔新加坡演员。这两组男演员演绎的是道格拉斯·瑟克1959年执导的好莱坞大片《模仿一生》中的一场重要的感情戏, 剧中年轻的美国混血女孩莎拉·简当面否认自己与她病重的黑人母亲安妮的血缘关系。

上述的重复表演镜头其实是黄汉明的一件录像装置,他分别用华人、马来人和印度人这三个新加坡主要族群的男演员来重新饰演莎拉·简和安妮,这种做法参照的是新加坡通用的CMIO(华人、马来人、印度人及其他的首字母)种族分类系统。在每场戏中,演员们轮换角色,进一步消解强加在他们身上的种族二元论。以这些男人的年纪,演莎拉·简显得太老,演安妮又太年轻。他们头戴廉价的假发套,身穿不合身的晚礼服,整体视觉效果既怪诞不经又引人入胜,原片的通俗煽情与新片的全面颠覆同样给力。

黄汉明把他对种族、年龄与性别角色的置换描述成一种彻底的“角色分配失当”—把女性饰演的角色分配给男性, 按新加坡的CMIO种族分类系统替换黑人和白人,还让年轻人和老人的角色互换。这种置换是这位客居柏林的新加坡艺术家常用的策略。他从世界电影库中挖掘素材,将之翻拍成录像装置,以他独有的方式“廉拍”原作 (该词用来指粗制滥造地恶搞翻拍流行影片,源自米歇尔·冈瑞2 0 0 8年导演的喜剧片《小心倒带》)。他结合了对影片内容的挪用以及对传统制片模式的解构,运用一种绝对的低成本美学(廉价的装扮、业余的剪辑、露馅的绿幕拍摄)将隐藏在幕后的种族、语言及文化问题带到台前。

正是对语言、视觉生产和身份认同等的既定符码的颠覆置换,使黄汉明渐渐赢得国际关注。他的作品《一生模仿》是对瑟克原创影片《模仿一生》的戏仿,曾作为新加坡国家馆的 一部分亮相2009年威尼斯双年展,并为他赢得双年展“扩张的世界”单元特别提名奖。如此一来,多年没有被国际代理画廊的他签约了前卫艺术空间维他命,迎来了今年在华盛顿西雅图Frye美术馆举办的首个美术馆个展—这真是一份姗 姗来迟的关注。

自传特质

尽管黄汉明影像作品的材料来源五花八门,但一种强烈的自传特质始终贯穿其中,尤其是他承袭的对他艺术影响深远的华人传统以及新加坡的建国历史。黄汉明生于19 71年, 父母是讲粤语的华人,他自认为个人经历是同代人的典型:祖父母从华南地区移居到新加坡、二战期间经历过日军的占领统治、出生之时离新加坡脱离马来西亚统治宣布独立仅有几年的时间。

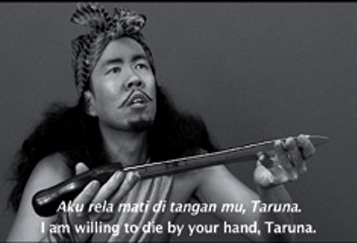

黄汉明的作品《一生模仿》和《马来四传》反映的正是这段历史及其相伴相生的种族困境。在《马来四传》中,黄汉明一人分饰的十六角均取材于马来西亚战后人气艺人比南利扮演过的电影角色;在每一出小品剧中,他都以夸张煽情的方式重新演绎了穆斯林世界的性禁忌。熟悉比南利表演艺术的观众能从中识别出马来文化的种种特质,因为很多原本的对白如今已经融入大众文化,因此黄汉明要求本土观众暂时悬置他们对他的不信任感,接纳以华人的身份所饰演一系列马来角色。《马来四传》与《一生模仿》都明确地探讨了主宰新加 坡国民话语的身份政治论题—在新加坡,多样的种族构成造成的是悬而未决的同化还是认同的问题。

语言是黄汉明的另一个核心兴趣点,他在家说粤语,但在天主教学校里学会了普通话。作品《华样年花》再现了王家卫同名电影里的关键片段。在外国观众眼里,《花样年华》也 许是最能代表香港的电影。黄汉明请了一位白人女演员同时 扮演张曼玉、反串梁朝伟。演员一会儿穿上张曼玉的经典旗 袍,头发盘成动人的发髻,一会儿又脱下旗袍换上梁朝伟的白衬衫、长裤。但真正动人的一段是演员学习广东话发音。在最终装置中,三个屏幕同步播放相同的场景:第一个是早先拍摄的镜头,女演员用粤语念台词的样子显然十分吃力;在 第二个屏幕上,她正越来越轻松地使用着这门外语;最后一个屏幕显示她用粤语已经对答如流了。

从伦敦到柏林

黄汉明最初在新加坡南洋艺术学院学习中国书法,随后在新加坡一家英语剧院工作,撰写了音乐剧《菖与英》,该剧改编自十九世纪一对泰国连体双胞胎弟兄,即传说中的“暹罗双胎”的真实故事。这个音乐剧为新加坡这个不以文化输出特别著称的国家迎来巨大好评与商业成功,并在二十世纪九十年代末到亚洲各地举行巡演,最终成为在中国上演的第一部英语音乐剧。

正在他因为写《菖与英》而崭露头角的时候,黄汉明离开新加坡前往伦敦大学学院斯莱德艺术学院就读,并于1999年获硕士学位。他的毕业创作《第三空间里的蜜月》拍摄了一场有一位新郎、两位新娘的假婚礼片段。新郎是新加坡和英国混血,而他迎娶的两位新娘分别为英国人和亚洲人。在每一次场景切换中,两位新娘交替着换穿对方的白色婚纱和红色的中式传统吉服。影像展开了两种文化相互融合的象征性想象,而不是重弹“东西方”危机这种陈词滥调。

从斯莱德毕业以后,黄汉明留在伦敦,创作了更多具有 鲜明戏剧特质的影像作品。作品《哈姆雷特问题》和《谁干 的?》是黄汉明在伦敦时期的代表作,都是以戏剧的方式挑战语言及英语经典文本的稳定性。黄汉明把《哈姆雷特问 题》称作一首“乱炖的莎士比亚十四行诗”,影像中他自己穿着看上去像是廉价万圣节装备的莎翁服装,再往脖子上套一圈自制的绉褶边,最后贴上纸胡须。他试图表演哈姆雷特的 经典独白“生存还是毁灭”,但却扭曲了每行句子,在嘲讽着莎翁这位英语世界最受推崇的剧作家的同时,也使得以离经叛道的方式重置的神圣文本获得了一种荒诞主义诗歌的美。

在2003至2004年间拍摄作品《谁干的?》时,黄汉明有更充足的资源和演员班子去对同样的题材进行更为深入的挖 掘;这一次做的是对英国经典谋杀悬案进行重新想象。由于英格兰艺术委员会的财力支持,黄汉明请到多种种族背景的演员来塑造休息室谋杀案中典型的角色类型,而种族角色的分派则特意参考了艺术委员会文化差异监测表中所列的人种类别。这些几乎是清一色的第二或第三代英国人演员在片中轮番使用不同的口音说台词:先是RP标准英式口音、然后用他们想象中的祖、父辈的外国口音。在包厢里,这些身为非裔黑人、加勒比黑人、亚洲人、东亚人、中东人、拉美人、塞浦路斯希腊人、东欧犹太人以及爱尔兰人的后代的演员们,试着用他们从来不会说但在小时候可能就已经很熟悉的方言口音来表演。这一群体的权力动力围绕着位于群体中心的警探, 而方言口音在这里则起着权力通货的作用,借助在标准英式口音与想象的种族化口音之间进行切换来表现不同角色与警探之间的关系。

但日渐增加的生活开支让黄汉明不得不离开伦敦,迁往柏林,那里相对低廉的生活花销以及活力十足的侨民社群已经吸引了大量年轻艺术家、作家和寻欢作乐的人。对黄汉明而言,这次环境的变动不仅仅是一次搬迁,而是一次巨变。这次经历成为作品《跟裴特拉·冯·康特学德语》的自传式起点, 它是对法斯宾德1972年电影《裴特拉·冯·康特苦涩的眼泪》 的局部再现。原剧中,冯·康特是一位成功的时尚设计师,她爱恋并最终失去她的欲望对象,失恋的悲伤在她生日那天达到了顶点,她躺在卧室地板上,手里攥着一瓶烈酒,孤独地叫喊咆哮。

对德国和德语完全陌生的黄汉明将以上的电影段落演绎成一段对德语这门新语言的另类介绍,他跳过初学一门外语的传统对白—问好,谈论天气或食物—代之以背诵裴特拉情绪崩溃时所说的一段痛苦的长篇独白。的确,关乎心 灵的事情对于真正的交流是更为根本的东西。戴上裴特拉那 与众不同的金色假发,霓虹套衫和大领花,黄汉明自己学着用裴特拉的话语来描述他自己的痛苦、绝望和不安全感,在 裴特拉的苦楚以及他自己甫迁至柏林的自我怀疑之间找到某种近似的情感宣泄,他形容自己是一个已近中年的面临淘汰的“单身、同性恋、少数族裔的中生代艺术家”。

前往威尼斯

从那里开始,他顺理成章地一步步通往威尼斯双年展。 第二年,他重拍了另一部法斯宾德的经典电影《恐惧吞噬心灵》,以自己一人饰演全部角色来打破原剧中的种族、性别和语言多元主义,用粗糙的德语重新演绎了埃米和她的阿里的故事—一个中年清洁女工爱上了一个比她年轻很多的从摩 洛哥来的外地工人。在作品《吞噬恐惧》之后他就得到威尼斯双年展的委托,其中包括《华样年花》以及《一生模仿》两部作品,后者与新加坡最后一位电影海报画家梁俊德画的气息繁华的广告牌同步展出,以此纪念那个时代及其留下的遗产。

对黄汉明而言,威尼斯之行是一次绝对胜利,他在国家馆展出的作品赢得双年展评委会特别提名奖,更重要的是,他也许还是2009年双年展中被谈论得最多的作品之一。漫长的 困惑阶段终于过去,黄汉明的艺术价值得到了证明,他被当作英雄迎接回国,按新加坡文化部的说法,他起到了向海外宣传国家文化软实力的正面作用。但这些嘉奖却激发了黄汉明对于自身及其作品内部的另一种自传性质的审视与考量,在威尼斯期间,他开始拍摄《生死威尼斯》,作品依据的是卢奇诺·维斯康蒂于1971年拍摄的托马斯·曼经典小说的电影版。 又一次,黄汉明分饰所有主要角色:包括年老的作家古斯塔夫·冯·奥申巴赫,以及他痴迷的对象塔奇奥。与此同时,艺术家将作品的语境一路升级直至融入威尼斯双年展的现场(黄汉明演奥申巴赫的段落切入了丹尼尔·伯恩鲍姆策划的“制造 世界”展览的参展作品、陈佩之创作的《为了萨德的施虐》的现场;而当黄汉明演绎塔奇奥时,他又漫步于立陶宛国家馆代表艺术家西尔维纳斯·肯姆匹纳斯的《管道》现场)。在原著小说与维斯康蒂的影片里,冯·奥申巴赫和塔奇奥都分别象征了死亡与青春,理智与激情这两个对立的极端。

黄汉明的作品从不缺少对性的表现,频繁的异装行为 和感官刺激在他的作品中比比皆是,但却不曾得到充分的表达。然而在《生死威尼斯》中,性这一主题得到充分表现,黄汉明将一段典型的同性叙事改编成关涉其个人的文本语境。而地点也越来越开始发挥其独立的作用。他以前拍摄作品的地点都是相对简单的戏剧场景—比如裴特拉·冯·康特的 卧室、一间英式的休息室,或者20世纪60年代香港的一家餐 馆。但在这部作品中,威尼斯这个地点的角色意义与漫游其中的人物一样重要。冯·奥申巴赫与塔奇奥在片中几乎没有言语交流,反而是当代的空间(威尼斯双年展)与历史上被神圣化的地点(在它被摧毁改造成奢华公寓的前几天拍摄的位于利多岛的历史建筑德班大酒店)这两者构成了它们之间的互动。最近,黄汉明前往那不勒斯旅行,把皮埃尔·保罗·帕索里尼的影片《定理》翻拍成自己的作品,在原片中,一位陌生访客来到意大利的一个资产阶级家庭,成功引诱了家中的每个人,导致这个家庭濒于毁灭;而在黄汉明的作品中,他再度 出演全部角色,那不勒斯作为地点被置于前景,地点的真实性与黄汉明的纸板猜字游戏的虚构性之间形成了鲜明对比。

然而,对情景戏剧的运用才是理解黄汉明作品的关键线索,近来对于该形式的理论研究将之封为后神圣时代特有的艺术形式,通过将互相冲突的社会力量进行超戏剧化,俯身于人们习以为常的生存模式。情景戏剧的核心是“演出来”,以夸张过度的表演来拒斥现实中的压抑、妥协和失望情绪。黄汉明的影像所构建的魅惑的文化想象凸显了原本隐而不见的关于性、语言、种族的界限。他创造的裴特拉·冯·康特既代表 着一种精神焦虑的唯我论,同时又是一次讽刺性的决裂,而他对世界电影所作的“廉拍”则是一种富有想象力的模式,在那些构成全球社会结构稳定性的不成文法则上留下了划痕。