中国迁移:收藏物质文化

| 2012年02月16日

过去一年,中国举办了不少20世纪中晚期英美艺术家的展览,加上中国收藏家收藏西方文化珍品的事件屡屡发生,这一现象引发了激烈的思辨,当某一文化的宝藏落入他人之手时意味着什么呢?

2006年,香港亿万富豪刘銮雄以1740万美元从佳士得高价拍得安迪·沃霍尔的丝网印毛泽东肖像。次年,这位地产大亨又以3900万美元从苏富比买入高更的《早晨》。而在2010年的苏富比春拍,传闻中的一位中国买家以破纪录的1亿650万美元将毕加索的《裸体、绿叶和半身像》拍回家,此外还有另一名中国买家以210万美元拍走另一幅毕加索。像这样的数据,最终也许也不过是数据,但是中国近年来对西方艺术的越来越频繁的收购和展览行为引发了激烈的思辨,当某一文化的宝藏落入他人之手时意味着什么呢?

这个问题并不新鲜,却在文化遗产的归属问题上引人深思。埃尔金石雕—原本来自雅典卫城,后来放在大英博物馆近200年的古希腊石雕群—自落户伦敦布鲁姆斯伯之日起就备受争议至今。而多年前八国联军从北京颐和园掠走的生肖兽首的去向问题更在近来让全国上下一片沸腾—当年正是在埃尔金伯爵八世的一声令下,八国联军开始了烧杀抢掠,也正是这位人物签署了中国割让香港的条约。而其父,埃尔金勋爵,则恰恰是将埃尔金石雕从帕特农神庙掳走的人。进入21世纪,跨国的文化遗物交易多多少少受到市场经济的规范,与此同时,经济交易的属性本身也很大程度上放大了现当代艺术品的文化价值。

过去一年,不少更新的文化珍品离开国土进入亚洲,因为中国举办了不少20世纪中晚期英美艺术家的展览,比如香港高古轩的罗伊·李希滕斯坦展,香港德萨尔特画廊的约翰·卫斯理展,上海James Cohan画廊的艾利克斯·凯兹展,香港猫街画廊的彼得·布莱克展。值得注意的是,尽管所有这些艺术家都因为与波普艺术的关系而在西方艺术界拥有相当的知名度,他们的名字在中国却少有人提及,隐藏在安迪·沃霍尔的巨大阴影背后。假设,所有这些画廊都有充分的理由将这些作品介绍给中国乃至亚洲的藏家,则出现了一个难以回避的问题:为什么藏家们会对这些作品产生兴趣呢?

难道说罗伯特·劳森伯格和安迪·沃霍尔早在1980年代到访中国时就已经为今天中国收购西方艺术埋下了伏笔吗?就像任何一位受过高等教育的中国人都知道马可·波罗和利玛窦,以及中国和意大利两国在集体意识之间常有的比较,有学识的中国藏家自然也知道1980年劳森伯格是如何获得特批以所谓中国“国家机密”的宣纸进行创作的(见“第一人称”,《艺术界》第9期),还有沃霍尔在1982年对中国的高规格访问。外来者初来乍到中国,结果往往是先到先得。值得注意的是,1984年,大众是首个进驻中国国内市场的海外汽车生产商,而今天这个德国公司在中国是如此炙手可热,甚至成为了2008北京奥运的汽车赞助商,年销量是惊人的一百万辆,远远超过其他竞争对手。这也许是个理论:尽管听起来不太可能,就是中国观众对波普艺术的亲近也许与这些文化外交史上偶然的、遥远的瞬间有所关联。

尽管想知道为什么中国藏家甲对波普艺术的热情超过了别的艺术,甚至超过了中国艺术,需要进一步深入探讨一系列美学、政治和经济问题,甚至需要挖掘藏家甲的个人背景,但这种初步的猜想是很难避免的,尤其是当有越来越多的藏家丙和藏家丁追随的时候。人们至今还在猜测,上世纪80年代日本藏家(和企业:比如日本保险巨头Yasuo Goto在1987年耗资近4千万美元购得凡·高的《静物:有十五支向日葵的花瓶》)对印象派的趋之若鹜也许不仅仅是出于想在全球拥有会计资产这样的简单念头。尤其是当年的日本,一个以好战出名的国家,就像今天的中国一样已经成为一只经济上的猛虎,让全世界都产生了警戒的心理。香港德萨尔特画廊的展览离开了出于经济策略的考量,而关注了21世纪早期中国年轻当代艺术家与上个世纪60年代美国波普艺术家的相似之处,在中国受到当时新兴的波普艺术的色彩鲜艳、干净的消费主义图像的刺激,还有就是波普图像与之前千篇一律的黑白灰之间的对比。最终,艺术家们对中国正在萌芽的商业—不值一提的罪犯—的那些微弱的艺术反应,以及这些反应导致的对于购买绘画和雕塑的兴趣,让位给一种更丰富多样的创造生态,就像三十年前的美国和世界其他国家一样。德萨尔特画廊最近对约翰·卫斯理的个展,是这位长期低调的波普艺术史上的关键人物对于那段历史的重新讲述。换句话说,卫斯理仍是一名有着巨大投资潜力的艺术家,更重要的是,他构成了轻松的,沃霍尔式叙事的另一面。尽管任何中国藏家购买卫斯理—或者最近还有买同样被低估的埃德·拉斯查—的意图,都不大可能代表着一种强硬的姿态:要强调一种对艺术史的改写。假如说对波普艺术的收藏是在历史唯物主义的框架之下进行的,那么它将是一种社会主义的,或者马克思主义-反帝国主义的行为,只是这样的行为还涉及到收藏帝国主义本身的物质文化遗产。

当然,对于收藏趋势的可靠研究离不开艺术史的分析,或者是对某一特定藏品与过往艺术品关系的分析。比如说艾利克斯·凯兹,这位在上世纪60年代以他对纽约波西米亚群体的脸部大特写取得形式突破的艺术家,于2011年初在James Cohan画廊举办个展,他给中国当代画家带来的影响是无需争辩的(见展评,《艺术界》第9期)。许多中国藏家是从收购中国当代艺术开始的,许多人也花费了大量时间与精力研究究竟应该收藏哪些艺术家的作品,因此,也就不难理解他们最终会想要找到这些画家可能的远亲。收2004年的岳敏君?那何不试一下收藏更原汁原味的,1970年的凯兹?

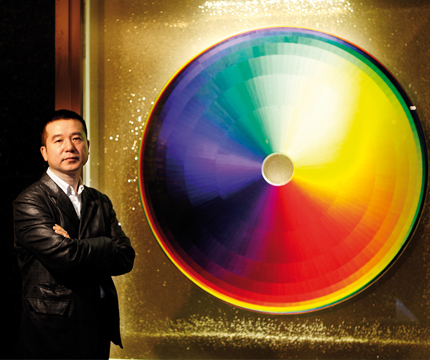

华裔印尼籍收藏家余德耀此前只收藏中国当代作品,最近也开始将注意力转向西方。他最近入手美国极简主义艺术家弗雷德·桑德巴克的雕塑作品,预计在2013年他将要开放的上海私人美术馆里展出,据闻该机构还将设专门空间展示安塞姆·基弗、比尔·维奥拉的装置。而上海藏家乔志斌则是中国少数几位在公众场合展示非中国艺术的藏家之一;在他自己的一家上海俱乐部,任何光临的人都可以看到像奥拉弗·埃利亚松和安东尼·葛姆雷这样的艺术家的作品。乔志斌最关注的是艺术品带给自己的智慧,也和其他藏家一样,关心一个艺术家的出处,在他不断增长的藏品中,最让他自豪的是中国画家张恩利的“水桶”系列油画(如果更深入观察会发现张恩利与比利时艺术家吕克·图伊曼斯有许多相似之处),这很大程度上是因为该系列的其他作品如今由英国泰特当代美术馆收藏。最近他还专注于购买国际艺术家的作品,包括西方艺术界的超新星阿岱尔·阿德斯梅、安瑟姆·雷尔、马修·戴·杰克逊及托马斯·豪斯雅戈。对于乔志斌来说,购买这些作品并不是为了给他带来一种文化拥有感,他对国外艺术的收藏是出于对智慧的追求。与此同时,他还相信对于一件作品的收藏是缘份。

只是,认为艺术品从西方迁移到亚洲纯粹出于藏家的精神或审美诉求的观点是经不起推敲的,只要想到,这里面最关键的因素还在于卖家。在中国,这类卖家不仅都是西方人,而且他们越来越多降落在北京、上海和香港。经济学中的供给学派认为需求只是供给的一种结果。据此逻辑,假如香港高古轩没有展出李希滕斯坦,则那里的藏家对艺术家发生兴趣的可能性将要小许多。对于上海James Cohan画廊、佩斯北京、香港本·布朗画廊也是同样的道理,对于传闻不久要在在中国开设分画廊的西蒙·李画廊和白立方画廊亦如是。即便我们假设,在艺术市场越来越受到国际双年展和艺博会模式驱动的未来,将会有更多的中国藏家以主动的姿态飞到巴塞尔和Frieze寻找作品,但相信绝大部分藏家还是会遵循旧有的画廊模式,让画商充当他们的拍卖导师。像阿瑟·索尔威这样的画廊家已经在艺术圈里泡了一辈子。应该说,没有他们合理的建议和帮助,很少有藏家能够独力寻获适合自己需要的作品,不管最终这些需要是出于何种目的。在这种模式之下,画商在经年累月中发挥着参谋、教育、顾问的作用。

部分这种认识是基于价值判断的。中国当代艺术品的价值被频繁高估也导致越来越多的人宁愿购买西方现当代艺术,特别是今天的中国藏家一点都不比西方藏家无知,也和他们一样,绝不乐意在任何一件作品上花冤枉钱—无论作品有多么打动他们。绝大部分中国新一代藏家在花血本买下一件作品之前都希望能首先预见艺术家未来的成功。假如所有其他条件都一样,明明用同样的价钱可以买两到三幅已经功成名就的抽象表现主义画家的作品,却偏偏花一百万美元买一幅中国某画家早期的“热门”作品,则显然是一种愚蠢的投机了。

不过最终,波普艺术的地位还是不及古希腊雕塑,因而个别中国藏家购入一两幅沃霍尔或者李希滕斯坦的事并不足以在西方引起轰动。今天是一个全球化经济的时代,任何产品对于任何市场都是无孔不入的,只要有钱的存在。对于艺术也是一样的,假如有人反对某个国家的文化遗产落入别的国家的有能力又有钱的人手中,那他只可能是一名怀有国家偏见的艺术家。但即便他大声疾呼,其声音也很快会被收银台的铃声淹没,被一锤定音之后拍卖行的喧闹淹没。