在那巨大的黑日之下:1974-1981年的加州艺术

| 2012年05月11日

“在那巨大的黑日之下:1974-1981年的加州艺术”是一个铺陈式的大型展览,其中心维系于一个大胆的论断与一个坚定的反驳。这个由MOCA首席策展人保罗·席梅尔所下的论断便是:这个时期的加州艺术表现出无所不包且无拘无束的多元化状态,它所带来的深远影响“才刚刚开始被意识到。”1水门事件与越南战争带来的幻灭感让美国人从1960年代的发烧梦中惊醒,然而位于西海岸各州的大学里的艺术教育却欣欣向荣,市场压力几乎不存在,一度边缘化的艺术群体也开始取得一席之地。根据席梅尔的论述,所有这些因素合在一起引发了艺术实验的大爆炸,它帮助艺术家从艺术史中“关于前进和演化的主导叙事”(此处指来自纽约的各种“主义”大军的流毒)的束缚中解放出来,从而为后现代主义的到来铺平了道路,并引领我们进入当下的“全球化”时代。“洛杉矶永远不会成为真正的艺术中心,除非它在这个变化的过程中彻底改变它自己”,这是纽约著名批评家彼得·施杰尔达在1981年写下的一句语含轻蔑的评论。而今我们却蓦然发现1970年代的伟大加州艺术怪杰们原来一直是推动艺术发展的秘密原动力。

展览标题来自洛杉矶朋克乐队“X”1982年的专辑名称。“在那巨大的黑日之下”这个标题同时暗示,席梅尔所做的甄选展览作品的工作虽说一切都在阳光底下明白可见,但也有阳光照不到的幽暗角落。139位艺术家的500余件作品以极大的密度安放布置在格芬当代馆改造过的库房空间中,尽管大部分作品十分吸引人,然而过多的东西,大部分是艺术,但也有海报招贴、传单以及1970年代的新闻镜头的投影,被挤塞进展览现场。对此,席梅尔的辩解是:“1970年代特有的杂乱无序的痕迹不应当被清理掉,或者按照既往艺术史的方式对其进行编纂整理也是不对的。”这一辩解构成了此次展览的模棱两可的策划理念。

尼克松1974年的辞职演说稿压在玻璃板下,向参观者发出阴郁的致意,在旁与之一同展出的是总统的赦免书,它庇护了尼克松但激怒了国民。对面则是加利福尼亚的怪怖艺术代表艺术家罗伯特·阿尼森的作品《乔治像》(1981年),这个令人唏嘘的丑陋而不自知的陶瓷半身像以1978年遇刺的三藩市市长乔治·莫斯科尼为原型;这个遭到公共委任方拒绝接收的陶瓷像还包括一个底座,其上以涂鸦风格涂抹着揭示莫斯科尼的生平与死因的细节。侧翼展墙上是壁画艺术家特里·斯洪霍芬的全景视角的灾难风景画《水下的洛杉矶市中心》(1979年)。这幅画所暗示的不仅仅是位于地壳断层线上的西海岸生活中一直相随的地震焦虑感;画中壮丽的末日景象折射出一个时代曾带给人的感受—仿佛世界正走向毁灭。席梅尔如此这般地将加州南北部的艺术实践,政治现实以及弥漫于那个时代的昏暗情绪连结在一起,为将要进入这个展览的视觉史诗之旅的观众们设置了一个富有冲击力的入口。

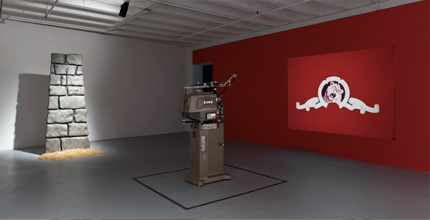

在这个展览中,好莱坞所扮演的角色相当于一个随时可用之生成艺术图像和形式的制造机。威廉姆·里维特的作品《不可能的事物》(1980年)由一个显然是仿造的石墙的局部组成,其上拖挂着半截断开的镣铐,它为一部并不存在的电影搭建了一个局部的舞台背景,仿佛是将同代艺术家辛迪·舍曼的《无题电影剧照》中的语言逻辑从电影人物转换成了电影背景。在里维特的作品中,用来构建影像空间的物品道具打断了意义的链条,而把电影脚本交给观者自己去想象。大卫·拉姆拉斯的录像《沙漠人》(1974年)虽然晦涩但又具有引人驻足的魔力,它将好莱坞公路电影的风格传统与一部伪造的关于北美土著居民的纪录片拼合在一起。每当我们自认为理解了影片内容的时候,事实与虚构之间的界限就发生了转变。约翰·巴尔代萨里创作的《美德与罪恶(给乔托)》(1981年)将十四个描述人性品质的词语(如“嫉妒”、“骄傲”,等等)与黑白电影剧照组合成对,从而对乔托画于十四世纪的连环湿壁画进行了再想象。作品使用图片的舞台表演性来削弱这些词语的道德分量,变相地揭示这些图像对行为加以编码、鼓励或抑制的潜在途径。

在一旁展出的是杰克·戈尔茨坦的循环影像《米高梅电影制片公司》(1975年),那只总是出现在该公司电影片头的标志性的狮子形象浮现在血红色的背景之上,令观众陷入一个未知影片的无休止的吼叫序曲中,然而却永远无从看到电影的开场,观众被定格在这一通常被忽视的入口开启的瞬间,而戈尔茨坦在作品中运用音画不同步的手段,进一步将此瞬间疏离我们的惯常经验。戈尔茨坦的影像常与纽约艺术圈联系密切,席梅尔逮住了这点,他写道:“上世纪八十年代在纽约出现的与后现代主义相关的一切,是对基于加州1974-81年间的艺术创作发展出的概念的有效整合。”事实上,在本次展览的艺术家当中,有几位在赴纽约生活之前曾经与巴尔代萨里同期就读于加州艺术学院新近成名的后工作室项目,戈尔茨坦便是其中之一;另几位分别是大卫·萨莱、詹姆士·威灵和马特·穆利肯。此处席梅尔确实提出了一个有力的论据,然而这并非是指他将一个关于艺术发源地的神话更换成了另一个版本,而是在于他对彼时东西海岸之间曾经发生的有效的艺术交流做了更为细致的观察。

展厅另外的角落展示了关于摄影的艺术实验。例如,罗伯特·海纳肯将印有摄影图片的报纸按压在电视屏幕上所得到的鬼魅般模糊不清的图像—其中总统里根正在发表就职演讲(这一事件的年份与展览所示年限的最后一年重合);鲁伯特·加西亚为各种左派理想制作的政治海报,以及马拉吉雅思·蒙托亚将波普精简的彩色语汇服务于社会正义事业的艺术创作;雷蒙德·佩蒂伯恩为“黑旗”乐队创作的配图招贴成为了朋克摇滚的鲜活力量的佐证,其中充满着对于支离破碎的社会结构的讽喻(此处给策展人席梅尔的留言:如果“少”展一些招贴,意义会更“多”,因为每张招贴本身已是如此有趣);展览亦包括女性主义艺术,朱迪·芝加哥的系列组画《女性的排斥》(1974年)是以“阴道的外观”为创作形式的彩色抽象画,每幅绘画配有精致的手写文本,其中记录了她为争取社会接纳其女艺术家的身份所作的抗争。

“我在这里谈到的是一个让我开始质疑内心所有知识的前提的时代,”当二十世纪六十年代颤抖地在一片迷茫中终止,来自南加州的作家琼·迪迪翁写下的句子成为了名言,“我本来理应了解故事的梗概,然而除了我所看到的,我并不知道更多:在眼前变幻次序闪现的图片,瞬间的排列形式成为图像仅存的‘意义’,带来的不是电影而是剪辑室的体验。”对于抱着看一部电视电影的预期来参观这个展览的观众而言,他们也许会失望而归。然而,对于我们当中那些不惮于扎进剪辑室的胶片堆中的观众而言,看完展览离开美术馆时会在疲惫之余绷紧神经。从中得到的收获并不是另一沓艺术史叙事,而是一团全新的可供参考的意义星云,在可预见的未来里我们还将继续对之进行重新排列。丁达韦(由戴伟平翻译)

1 本文所引用的保罗·席梅尔的观点均出自本展览信息 丰富的画册中的文章。