被代理的话语权— 50-70 年代的中国基层美术创作

| 2013年12月16日

1950-1970年代,中国的美术宣传一直被视为极为重要的方式,是政治斗争的武器之一。而宣传的对象主要是作为最核心的依靠力量的工农群众,在此当中,工农自身也被号召拿起这一表达的武器。中华人民共和国成立以后,作为民众教育和民众组织动员的手段,基层美术更是不断被提倡和鼓动,在一些运动中形成了一波又一波的创作高潮。

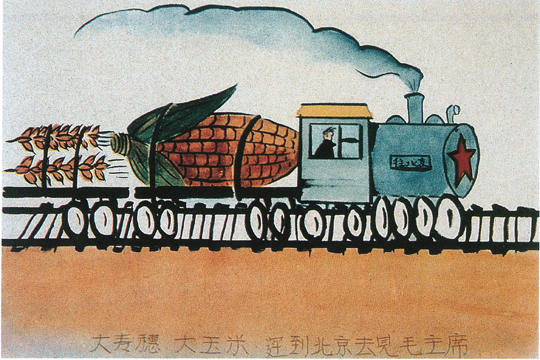

19 5 8 年,在“ 鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线指引下,在党的农村群众文化工作的推动下,声势浩大的群众壁画运动如火如荼地开展起来。这些壁画大都是对总路线、大跃进、人民公社所谓“三面红旗”的宣传,除了大幅标语,不少画面是极尽夸张地对于丰产丰收的神话式表现,手法稚拙天真,有些还配上极力颂扬的对话与诗歌。

河北昌黎县是壁画运动中较早的典型,率先成为了“壁画县”,高小毕业生、年轻姑娘、民间绘画老艺人都参与到这一运动中来,他们表示要用新眼光看新人新事,绘就生产提高、生活改善,人人身强力壮、精神饱满的大跃进诱人景象1;另一个壁画运动的典型江苏邳县,到这一年8月15日,全县农民画家发展到1. 5万人,壁画增至18万多幅(包括宣传张贴画),50%的村社户户有壁画1至5 幅。《美术》杂志19 5 8年第9、10期增刊以及第11期陆续推出了“农民壁画专号”、“工人美术专号”、“战士美术专号”,对群众性的美术运动予以报道,理论家们发表了热情洋溢的评论,出版社与其他文化单位也进行了积极的配合。其他省份县市纷纷仿效,在高指标指导下的群众壁画运动遍地开花,以庞大的数量来显示其对生产及文化跃进的贡献。

大跃进过后,各地铺天盖地的群众美术运动基本告一段落。但是陕西户县农民画却持续进行着,并一直得到专业美术人员的指导。在1963年的社会主义教育运动中,户县农民画抓住办“三史”(家史、村史、社史)展览的机会得到迅猛发展;及至“文革”时期的19 70年代,户县农民画步入了它的辉煌期,入选全国美展,出版画集,赴中国美术馆乃至多个国家展出,遂广为人知。户县农民画构图饱满、色彩鲜艳、人物众多、场面壮观,充满了强烈的理想情怀和战斗特色,其作者都是人民公社的社员,有妇女、青少年、老人,还有党支部书记、生产队长、民兵连长、会计等。1974年6月人民美术出版社出版的《户县农民画选集》前言指出,他们“一手握锄,一手挥笔,以党的基本路线,歌颂社会主义新农村,歌颂无产阶级文化大革命的伟大胜利;批判修正主义,批判资产阶级”。户县农民画虽在规模和数量上不及大跃进时期的农民壁画壮观,但整体质量更高,在保持了农民画的一些特征基础上,呈现出专业化的姿态。

“文革”中的工人美术创作则以上海、阳泉、旅大最为著名。19 74 年10月1日“上海、阳泉、旅大工人画展览”在中国美术馆展出,有文章评述说“它是在无产阶级文化大革命和批林批孔运动中涌现出来的新生事物,是全国工农兵业余美术活动的一个缩影。”工人画在表现手法上没有形成像农民画那样的特色,主题上紧密配合阶级斗争和路线斗争,所描绘的工人一律呈现浓眉大眼、手臂粗壮有力、斗志昂扬的面貌,体现出当时工人英雄典型的塑造模式。

不难看出,无论是大跃进时期农民以极其夸张和富有幻想的形象表现农村大跃进及实现共产主义远大理想的图画,还是户县农民、上海、阳泉、旅大工人所绘的充斥着“农业学大寨”、“工业学大庆”、“阶级斗争”、“批林批孔”等标语和主题意涵的作品,无一不表现出极强的政治性。基层群众为什么爆发出如此的创作和政治参与的热情?这首先离不开建国以来中共在基层建立起的包括各类文化馆、俱乐部在内的一套政治与美术宣传的体系,它对配合国家政治、经济、文化建设的需要,强化国家意识形态起到了重要作用。另外,各级党组织还不断举办学习班、提高班来改进工农兵的美术创作。其中,常常少不了专业辅导老师的身影,他们除了给予一些专业帮助,在题材上也会进行指导,应该画什么,不应该画什么,按照其所理解的政策方针反馈给基层美术创作者。有意思的是,这些专业的美术老师在当时的政治形势下是被批判和改造的对象,他们以赎罪之身来转述和宣传国家的政策和意识形态。而基层组织对他们也保持着充分的警惕,非常担心其会带来不好的影响,在由普及到提高的过程中发生政治或形式特色上的变味。在创作中,各方群众、各级干部以及辅导老师都参与了意见,从主题到具体表达可以说大部分属于集体的“结晶”,只是最终借由工农的口径播报。

在这些带有浓郁的政治意味的表达中,工农群众多大程度地卷入其中并理解了这些运动的要义是很值得怀疑的。户县农民画家刘志德说,“党叫画什么就画什么”。那些政策宣传的传达往往就被当作了党和毛主席的意志,至于具体的政治风云,他们是不清楚的。当时在工人和农民中间都组织了很多理论培训班,来学习和传播这些抽象的政治话语,其解读完全是粗暴的、扭曲的。刘志德的《老书记》表现了一名劳动间歇不忘学习的农村干部形象,这幅源自工地速写的创作被改造成直接对应毛泽东提出的“认真看书学习,弄通马克思主义”的政治要求。在机器轰鸣、人声鼎沸的工地上能见缝插针地学习恩格斯的经典著作《反杜林论》吗?其真实性让有的人质疑。阳泉工人画《千秋功罪,我们评说》的作者也介绍了如何通过一系列的象征手段表达对林彪及党内不肯悔改的走资派的坚决回击—因为他们效法孔老二,借骂“秦始皇焚书坑儒”以攻击无产阶级。对所谓儒法斗争,基层到底懂得多少?有人回忆,文革时乡下农民通过大队高音喇叭知道了“孔子诛杀少正卯”的故事,但他们对此并不关心,而愤愤不平的是宣传中所说的孔子看不起农民,在学习了毛主席语录“人民群众是历史的创造者”“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的”之后,便高呼口号声讨孔老二看不起广大劳动人民的滔天罪行。 2

工农群众通过绘画表达了对国家政策和政治主张的积极拥护,他们作为国家的主人受到高度重视,他们的作品被出版社、美协和专业美术家充分肯定,一些美术家甚至不惜否定自己既往的经验和知识,纷纷表示要向这些群众性的美术学习;而另一方面,基层群众对于国家政策及宣传不是没有怀疑。在大跃进农民壁画运动中,我们看到的几乎都是欢天喜地地反映公社新景象的壁画,但实际上农民们的抵触和反抗从来没有停止过,民间涌现出的怠工、压产、偷拿、瞒产私分、包产到户等与主流运动背道而驰的一系列行为就是证明。3农民自有其抵制的方式,学者李怀印在《乡村中国纪事》中就分析了所谓依据固有价值观和共同认知为基础的“正义的抵抗”和利用“弱者的武器”的日常抵制。而群众绘画在作为宣传工具的同时,也在一定程度上承担了发泄不满的功能。邳县第一张农民画《老牛告状》便是以社员批评饲养员克扣牛料为内容。阳泉工人创作的包装纸宣传画《革命生产要上去,领导干部要下来》即针对这个厂的一些领导干部只呆在办公室,不深入基层的行为而特意创作和张贴。这些保护集体财产和耕牛、批评官僚作风的作品,据说受到党员干部的高度肯定,因为这仍是党所鼓励的批评,被认为起到了政治宣传工具和行政权力帮手的角色作用。此外,工农参与美术创作,除了翻身后感恩思想的驱动,还有各自特别的考虑,了解信息、提干、学手艺、图轻松、改变家庭出身不好的影响等往往也是他们内心真实的盘算,的确不少工农画家亦因此改变了命运,通过积极地参与美术创作运动,获得了向权力中心靠近和提升社会地位的机会。

现今有些学者对“工农兵画工农兵”过程中出现的典型案例给予全盘的否定,认为是“视觉图像化的政治口号”4;有的却表示赞扬,指出其代表了一种崭新的社会主义文化,因为它不仅以工农兵群众为表现对象,并且它本身就是作为历史主体的工农兵群众所创造的。5 现实的情形或许没有这么绝对。声称以工农联盟为基础的政权,需要将工农树立为社会的主体,同时也是话语表达的主体,国家需要确立他们在文化和意识形态领域的主导地位。而工农群众确实通过与组织者的互动创造出了有其身份特色的视觉语言,但是作为表达的主体在政治层面仍然只是形式上的和象征性的。这些所谓的掌握了话语权的国家“主人”获得了前所未有的尊严和政治地位,在配合国家的文艺宣传机器运转的同时也得到了些许切实的利益,但是,他们自身的作为个体的政治和权利诉求仍然是模糊不清和未被开启的,潜藏的一些源自本能的抵触也在这些高声宣扬的主流口号中难以显现。这些无疑是我们审视这段时期的基层美术所应想到的。

1, 《文化跃进打头阵的农村业余美术大军—河北昌黎纪行》,《美术》1958年,第6期

2, 胡松涛,《此一时,彼一时—读“文革”出版的批孔书》,《书屋》,2008年,第3期

3, 高王凌,《人民公社时期中国农民反行为调查》,中央党史出版社,2006年

4, 刘伟冬,《视觉图像化了的政治口号—释读“户县农民画”》,《美术观察》,1999年,第3期

5, 倪伟,《社会主义文化的视觉再现—“户县农民画”再释读》,罗小铭编《制造“国民”:1950—1970年代的日常生活与文艺实践》,上海书店出版社,2011年