马照跑,舞照跳

| 2019年07月23日

墙纸、石膏板、铝板、铁、LED显示屏、控制器、电源

“比赛继续,舞台留下”展览现场,广东时代美术馆,2019年

广东时代美术馆的群展“比赛继续,舞台留下”提供了一条社会历史线索,它串连起了改革开放40年进程、香港回归、建设“大湾区”等与中国内地和香港关系密切的大事件。策展人陈立将“跳舞”作为展览最突出的内容,这一点表现在了占展览比重很大、围绕跳舞及身体而展开的行为表演和影像作品上。展览的标题是对“马照跑,舞照跳”的演绎,这句话是邓小平在1984年《中英联合声明》签订时对于“一国两制”原则的阐释,它将重大社会事件的影响直接转译为民众日常生活的内容。这句话也因此成为了自1980年代以来在民间广为传播的俗语。此外,“跳舞”也是中国内地改革开放前后政治环境和社会风气变化的一个风向标,这在李晓斌于1978年至1982年间在北京的一系列标志性摄影作品,和郝敬班对于中国1950年代至1980年代交谊舞的历史研究影像中均有集中呈现。

1980年春,北京圆明园公园。“星星美展”、“四月影会”、“今天”中的一些文艺青年,星期天经常到圆明园聚会。

做为一场颇有野心的展览,这条脉络无疑相当直观有效,既能照顾普通观众的观感,也能够涵盖从50后到90后等不同时代背景下成长的艺术家的作品。然而,要想进一步理解来自两岸三地及海外共24位参展艺术家的作品,以及他们之间的内在联系,还需挖掘暗含在不同作品中的线索,而“身体”就成为了展览上下文中的一个切入点。

“比赛继续,舞台留下”展览现场,广东时代美术馆,2019年

在集体主义的语境下,体制对于身体的规训是一个难以绕开的话题。展览中有三件摆放在一起的影像和装置作品均有涉及此话题。辛云鹏的录像作品纪录了北京某中学男生军训的军体拳,这种整齐划一的规训方式持续数十年,从未改变。高磊则使用制造人体义肢的尼龙材料模拟人体脊椎的形态去再造了一个军用双杠——举国体育制度下强身健体的代表物件。1982年,我国网球运动员胡娜出访美国时出逃,随后申请政治避难。王博引用了胡娜自传的文本,并和25年后李娜脱离国家体制单飞的行为进行对比,用运动员与国家体制角力下的个体选择以及大众反应去诠释时代变迁。

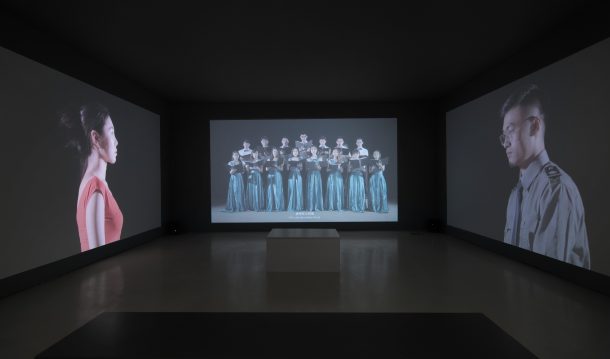

三频影像装置(5分11秒,12分8秒,12分38秒)

“比赛继续,舞台留下”展览现场,广东时代美术馆,2019年

与此同时,身体也是一个对抗的平台,柔弱却灵活。和上述三件作品摆放在同一展厅的余政达的《形容词舞蹈》,就再现了身体“能屈能伸”的灵活性和延展性——它可以是“合法的”笔直有序,“危险的”激烈抖动,也可以是“自由的”无拘无束。杨嘉辉的《消音舞狮》还去除了另一种“体制”的声音——传统的音乐伴奏,转而突出表演者的呼吸、轻声和脚步声,放大了身体的特征。另有庄伟的行为表演《空白意识》,它以孙悟空为灵感,采用了金属圆环和棒为道具,去表现身体的对抗性。在开幕表演中,数位舞者在移动的同时手持不易于驾驭的道具,表现出的对抗性既存在于舞者与道具之间,舞者与舞者之间,舞者与观众之间,也存在于舞者与看不见的更大的空间之间。

由庄伟与本地招募的演员呈现

身体有时也会成为体制的化身,正如在姚清妹的《蜕》中,安检员与女舞者所构成的“人身检查”歌舞剧表演现场。安检员身穿象征秩序与权力的制服,却在神圣严肃的唱诗班音乐中进行滑稽的表演,这也构成了一种隐性的身体反抗。

高清彩色三频录像,9分钟

“比赛继续,舞台留下”展览现场,广东时代美术馆,2019年

身体不仅仅指人体躯干本身,也可以延展成为其他形式。在刘窗的《舞伴》中,两辆白色汽车做为代步工具,就成为了身体的延展。这两辆车以最低限速在北京的道路上并列行驶,从早到晚,给其他道路使用者制造了诸多不便,迫使其他车辆不得不慢速跟进、超车或是改道。然而,两辆车对此无动于衷,因为他们的行为完全合法。这是一个大胆又保守的对于既定体制底线的挑战。

高清立体声单频录像,10分30秒

身体在所处的城市空间中感受到的不安与张力亦在展览中有所呈现。何兆南的摄影系列作品《散景》记录了2014年9月香港的都市空间。高倩彤基于广深港高速铁路模拟图的绘画作品《快车》表现了一种暧昧的想象中的融合愿景。覃小诗的《海角》选取了深圳湾大桥上中港两地手机信号即将转换之处的图像。

磁带盒、LED灯、胶片数码打印

“比赛继续,舞台留下”展览现场,广东时代美术馆,2019年

另有部分探讨表演性和主体性的作品,则需要结合文献区或贯穿展览期间的艺术家现场表演进行理解,如李然参照1984年舞台话剧《好运大厦》而做的装置《新邻舍》,致颖与陈亮璇借用1985年大获成功的恐怖喜剧电影《僵尸先生》所做的护身道教手势,和冯俊彦的现场电音即兴作品等。

“比赛继续,舞台留下”展览现场,广东时代美术馆,2019年

总体来说,在一个政治愿景处于动态的时代,本展览不失为一次积极的尝试,它梳理和碰触了一些虽然日常可感却不被经常提起的议题。展览中大部分作品出自80后和90后艺术家,他们对于历史文献的处理和政治社会题目的把握还是略显生硬和说教,但以跳舞和身体为重点一定程度上柔化了这种观感。这也并非一个严格踩着节拍跳舞的展览,而是有着即兴和再演绎的成分,并不介意现场些许节奏的凌乱,也为后续篇章拉开了序曲。