实用工具:文化作为实力

| 2012年06月20日

1942年,毛泽东在陕西省驻地向正在那里蓬勃发展的中国共产党队伍发表了后来被称为《在延安文艺座谈会上的讲话》的演讲。彼时,美国学者约瑟夫·奈刚刚五岁,还要再等半个世纪,当他成为哈佛大学肯尼迪学院院长才会创造出“软实力”这个术语:即,通过吸引力,而非武力强迫和金钱赎买,来达到一个国家想要达到的目的。如同很多西方舶来品,“软实力”这个概念传到北京的时候已隔了一段时间,同时其意思也已发生了变化。

2007年,胡锦涛主席在中国共产党第十七次全国代表大会上致辞,宣告提升中国软实力是国家发展战略的关键。据新华社报道,这一文化方针的首要任务之一是“大力发展文化产业,实施重大文化产业项目带动战略,加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设,培育文化产业骨干企业和战略投资者,繁荣文化市场,增强国际竞争力。”

这里突出的一个概念值得注意,它可能是另一个新近引入中国的词,因为它直到20世纪初才在中国政治话语中出现:也即,从“文化”到“文化产业”的转换。但除此以外,胡锦涛阐述的核心宗旨与70年前毛泽东所作的“延安讲话”并无二致。毛泽东当时机敏地意识到诗歌与绘画包含的劝谕性作用,那个深夜他的演讲霎时明确了中国接下来几十年里艺术要起到的作用,并为艺术制定了它明确的认识论与审美态度。首要一点,他号召艺术为人民大众服务,为工农兵服务。更确切地说:“我们的要求则是政治和艺术的统一,内容和形式的统一,革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。缺乏艺术性的艺术品,无论政治上怎样进步,也是没有力量的。因此,我们既反对政治观点错误的艺术品,也反对只有正确的政治观点而没有艺术力量的所谓‘标语口号式’的倾向。”

这种通常用海报这一便利(易于创作和运送,且易为大众理解)形式传达的结构框架,实现了其目的,帮助官方话语主宰了意识形态,并且左右了艺术的整体走向。革命现实主义,后来是苏派社会主义现实主义,成为中国艺术不可动摇的核心。1956年的“百花运动”为当时主导思想的手段和目的撑了腰,“百花齐放,百家争鸣”与持续一整年的国家特批的外国展览画上了等号,其中包括英国、墨西哥、越南、意大利和希腊艺术展。而介绍国外艺术家及其艺术运动的用意却在于揭示其“不正确”的本质,使其受到应得的批评,从而维护官方美学的既定标准,以及人民大众对上述标准的拥护。

以上提到的,以及随后发生的运动与政策,是针对一种封闭状态设计的,丝毫没有考虑到外界对这个国家的观感。当然,这种态度随着“改革开放”而改变,自由市场化的主要后果则为中国人带来了两件东西:第一,同中国以外的当代文化的接触;其二,人们可以在其中构筑个人生活的全新环境,在某种程度上,也就是去选择开展他们自己的冒险。

在后来十年里—除1983-1984年短暂的“清除精神污染运动”以外—当代艺术活跃起来,政策也趋向宽松。模棱两可的规章制度给予了艺术家足够的自由空间去开垦处女地,让他们与现实意义上的以及艺术史层面上的外部世界进行接触。例如,过去禁止与外国人交流的禁令开始放松,改为允许“非正式的接触”;而对外国沙龙、私人展览和地下音乐会也适时地视而不见。总体而言,上世纪八十年代宽松的这一面与经济上出现的新可能性相关;同时,中国这个国家及其个体在国际舞台上的身份定位需求也成为了一项紧迫的事业。

关于中国性

1989年以来,将当代艺术当作合理的商业路线这一观念开始找到初始实施方案。但评论家、策展人和艺术家秦思源所强调的一个变化并不在于政府的政策—而在于人们的心理。“大家变得更实际了,相对于那些无形的、崇高的事物,他们(指艺术家)更想进入某种更为具体的东西,那种具体性体现为关注度、差异性,或者说,中国性。”

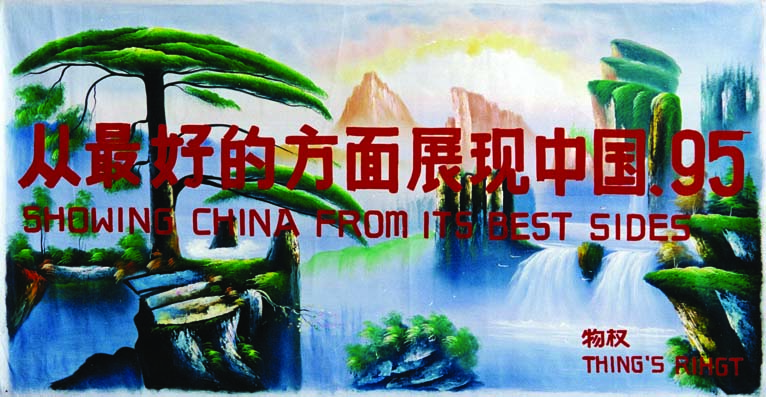

想来中国性这个概念—特别是把它放进能够无伤大雅地结合苏联美学及官方标志图像的政治波普图像中时—大概就相当于内容与形式之间的友好和解,至少它可以做到赢得官方的接纳。也许可以说,王广义是第一个将这种平衡利益化(很快这些作品就得到了市场的追捧)同时不严重伤害自己作品的艺术完整性的艺术家。一方面,对西方艺术史的重新演练正在让位于政治波普和玩世现实主义等新的艺术运动,由此它们为奠定中国自身的当代艺术史的学术基础做出了贡献;而另一方面,西方藏家对此类作品趋之若鹜。它代表一种新的软实力的开端,而且多少是一个双赢的局面。然而,仰赖官方在这两个互相对立的世界之间搭建一个外交“虫洞”尚需时日。

“在某一时刻会发生妥协,比如像范迪安这样的人被派往中央美院任职,离开那里后,他又被任命为中国美术馆馆长,后来,他还做了威尼斯双年展中国馆的策展人,就很多方面的原因而言,这些都意义重大”,北京塞万提斯学院院长易玛这么说道,她自从二十世纪八十年代在西班牙大使馆工作时起,就活跃在北京文化的众多领域。“政府开始物色那些行事稳健但与艺术界有联系的人—既代表官方又能保持他们的另类本色。此举具有十分重要的战略意义,他们在二十世纪九十年代末到二十一世纪初开始进行这项工作,寻找连接这两个工作领域的关键人物。这里存在一个对立,就是怎样将二十世纪八九十年代的先锋艺术变成‘官方’艺术。那是个聪明之举。”

显然,就很多方面而言,乌力·希克是世界上最知名的中国当代艺术收藏家,他认为,在将当代艺术用作交流工具的25年历史中,他看到的最重要的变化是“官方展览艺术家名单的范围已经被扩大了,超出了官方油画协会成员和学院教员的范围,因此这里存在以一种更具代表性的方式展示中国当代艺术的可能,前提是官方委派的策展人具有利用这种可能性的能力与意愿。”

易玛回忆起这种对立状态首次明显消退的时刻:“2003年中国文化年在法国举行,官方对当代艺术明确予以承认,艺术家已经有了护照,作品也已经出现在了国外画廊的展厅里。”

此前的过去二十年当中,如同许多其他特定身份的外国人一样,易玛亲身参与了在北京和在国外举行的展览与文化活动的组织工作。甚至在二十世纪八十年代晚期以及八十年代早期,她就曾在自己的公寓给年轻的张晓刚主办过一次画展;在喜来登酒店展映导演张元的首部电影《妈妈》;并且曾将不少于35名艺术家的作品带往巴塞罗那参加展览“来自中土之国:中国前卫艺术家”。

类似的公开与私人的展览在当时很常见,然而我们事后才认识到这些活动对推动中国艺术发展的关键作用,因为它们促进了内部分类的出现。意大利文化处负责人汤荻,曾参与经历了很多如今已成历史的展览事件的内幕,她站在艺术家的角度说道:“他们思考的观念和想法很独特—实际体现了他们的艺术才能—但西方艺术系统和评论家们轻率地把这些拿过去一股脑地扔到中国性这个符号伞下,当然,这也是无可避免的,因为每个人生性是从他或她自己的知识体系与世界观来理解他人的。”北京举办2008年奥运会的巅峰时刻,胡锦涛发出了提升软实力的呼声—套用中国的修辞,就是让世界面对面地看见中国。

歌德学院中国总院院长米歇尔·康·阿克曼于1975年来到中国,在上世纪九十年代就已在为中国贡献软实力,他利用闲暇时间将王朔、张洁和莫言的文学作品翻译成德语,同样他也参与了将中国当代艺术向外推动的事业中,当时他住在圆明园,一个如今已经被废弃的艺术家聚集区,曾暗中帮助像吕胜中这样的艺术家邻居们在当地组织展览活动。这些展览的组织工作时常会与中国当代艺术界最伟大的大使之一,戴汉志先生联系在一起—他后来与艾未未和傅郎克,一同创办了“中国艺术档案仓库”—这些展览将为那些前途无量的艺术家提供将画卖给有钱外国人的机会。随着每张画的售出,这一文化产业的未来就变得越来越熠熠生辉。

阿克曼回忆,1993年,他在北京组织新表现主义艺术家约尔格·伊门多夫的展览,直到开幕最后一分钟都还找不到愿意主办展览的场馆—最终,他们不得不在王府井一带随机找了家酒店作为展览地点。然而,同一年,政府却让阿基莱·伯尼托·奥利瓦带着14位艺术家的作品到第45届威尼斯双年展上亮相。对于这个矛盾的更可信的解释也许是无可解释。

涓滴效应?

对政府来说,想要发展国家的“软实力”,除了当代艺术,他们还有更多更好的选择。今年五月在北京召开了一场关于软实力与中国文化政策的研讨会,来自诸多领域的专家学者共聚一堂。中国文化部对外文化联络局的官员,开篇飞快地报出一组令人印象深刻的数据。这个联络局维持着与145个国家签署的文化交流协议,负责每年组织800个交流计划,至今已经与全球千余个机构开展了“交流”。中国目前已在国外开办了九个中国文化中心,四个待建,同时正在和三十多个国家商议此事—其中并不包括孔子学院这所自2004年首次在海外落地生根、2009年在世界各地已开设300余所的文化机构。官方的首要任务就是重复打“中国性”这张金不换的旧牌:孔子学院以语言教学为中心;艺术以传统水墨画为中心;而表演艺术除了功夫就没别的了—功夫表演在世界巡回演出多达4600场,原因在于它“经济成效甚佳”。

当代艺术在官方文化政策里身份暧昧,但是也许正是由于这种身份,官方政策及其对广义上文化市场化的鼓励至少从1993年便已经开始,并且取得了势不可挡的成功:中国的艺术实践带来的业务流量所引发的经济增长体现为多种形式,例如教育、项目外包、画廊业、创意产业园、媒体报道、工程建设项目等等。在对这种涓滴效应的后果进行初步设想之后,我们的结论是:也许多亏了当代艺术产业的新自由主义的主张,数百万民众才免除了陷入贫困的可能。然而果真如此吗?正如这次研讨会上的一位清华大学教授所巧妙总结的那样,获得利益的依旧是少数:“文化仍然是精英群体的小范围活动,它是一个实用工具,能给你带来车子、房子,还有漂亮媳妇。”

如此聪明的一个定义让我们不禁猜想,约瑟夫·奈“巧实力”的新概念是否在哈佛出现前就已经到达了中国。