空间的诱捕

| 2014年09月05日

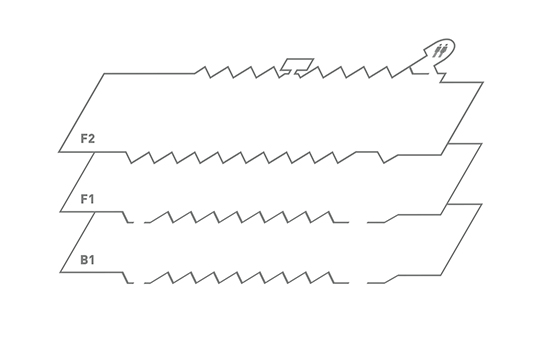

8.5米高、800㎡的中央展厅;

6.8米高、600㎡的收藏厅;

6.5米高、270㎡的中展厅;

5米高、100㎡的悬臂展厅;

此外还有地下室展厅和二楼的展厅以及一处长17米、宽3米、高4.5米的通道,特别是中央展厅两翼的折型通道:最窄处3米、最宽处接近7米、高6.8米、长53米

近些年在城郊出现的私立美术馆,就像童话里被从天上扔下来的恢弘建筑,和周围环境没什么联系。毕竟,在荒野上另辟艺术神话的雄心才更能吸引眼球。以“太平广记”为题的大型群展在远离市区的红砖美术馆举行,倒也切合——临近傍晚,这里少有出租车经过,看完展览后为数不多的黑车很快被一抢而光。“场场到”们只得聚在路边等着蹭车,感到无聊的他们抱着胳膊侃起大山,并在嘴边挂着一句——“这个鸟不拉屎的地方”。

我开始逐渐习惯在大城市边缘的某个“鸟不拉屎的地方”参观当代艺术展览,因为在那里能更方便地遵循投资者自己的意愿盖起展览空间—没有谁一开始就愿意在创意园区跟物业委员会周旋,在老厂房的展厅改造上无休止地折腾—这些年来,空间的使用者们都很清楚当代艺术应该在什么样的空间里展示,如果说十多年前策展主题尚能左右作品内容,现在展厅的空间构造已逐渐成为当代艺术生产环节中举足轻重的要素,通过展厅的精巧设计,再加上一笔慷慨大方的制作费,完全有可能诱使艺术家制作出空间投资人想要的作品类型。展厅早已不仅仅是当代艺术的传播媒介,更是生产工具。通常来说,策展人可以决定展览基调和艺术家名单,但在作品的产生方式上,却已经没有多少和艺术家讨论的余地。因此可以说,目前国内的策展工作面临非常尴尬的处境,策展人几乎很难对作品的最终形态发挥积极或具有实质性的影响。

红砖美术馆的展厅展线完整、视野开阔,展出大型装置、多频录像和大量的系列绘画来说非常合适。对于国内成熟艺术家来说,面对这样的空间,通常会毫不犹豫地把每个展厅变成各自表演的舞台。而且,作品语言越成熟,越容易把观众的注意力转移到对单件作品的评论上,背后参展艺术家们千差万别、甚至相互矛盾的立场就被忽略了。这样一来,作品之间的对话和可能产生的挑衅被空间的构造所阻断。我们看到的实际上是一群个展,而不是一个群展——观众所能感受到的展览立场暧昧模糊,策展工作的意义遭到了大面积的稀释。另外,如果策展人不能对这种在面积大小、动线主次上秩序分明的“空间缺陷”动一番脑筋,不但容易被自动分配到征件人和施工指挥的角色上去,还很容易造出一个判断标准明确且等级森严的展览:几个主体空间分配给所谓知名艺术家,显得相对次要一些的空间分配给还不太成熟的艺术家,或者相对非常规的文化活动,作为补充。

绝大多数人对当代艺术的认识都是从白盒子展厅开始,大量的观展经验日益形成清晰的作品好坏标准,反过来,也日益限制着人们对当代艺术的想象。一个“鸟不拉屎的地方”能提供自行规划、自行建造的便利,刺激出开创性的实验,也很可能成就达到明确目的的捷径—一场充满好作品的展览,一场皆大欢喜、一团和气的展览。这样的展览现状,到底是在强化“空间投资人—策展人—艺术家”三者之间的生产承包关系?还是艺术创造的关系?

据说,展览取“太平广记”之名,就是为了借中国历史上同名巨著《太平广记》这部搜集自民间的志怪小说集的“在野精神”,强调展览和作品可以具备的叙事性和虚构性,以此反对当前不少展览里策展话语的空洞、作品形态的僵化—我猜测这绝不会是展览策划的唯一动机,因为这样的判断不像是对艺术创作困境进行深入分析后得出的结果,充其量只是大量观展后的一种体验。从这样的问题意识出发,策展人如何与数十年来身处创作第一线的艺术家们展开实质性的对话?既然无法对话,又如何能召集到如此多的知名艺术家来此参展呢?艺术家又何以愿意将自己的作品放在“太平广记”的题目之下呢?

策展在不同的环境下有不同的任务和工作重点。如果美术馆的展厅规划不是在促进艺术家之间形成可对话的空间,反而是在刺激艺术家生产出“精品”,从而强化艺术家个体的品牌效应,策展唯有成为一场将策划人和艺术家重新组织起来的行动,才可能突破硬件规划给艺术创造带来的局限。重新组织,意味着结成新的合作关系—至少不是中间人和生产者的工作关系。本文并不是要宣布展厅规划正在日益成为决定当代艺术生产的主导力量,而是在说明艺术体制里众多尚未解决的矛盾,在自行规划的展览空间里愈发尖锐,同时也愈发隐蔽。对策展和艺术创作来说,寻求突破现行艺术困境,变得更具挑战。

深陷艺术体制之中的空间投资人、策展人、艺术家,都是充满问题甚至有些自相矛盾的个体。一场好的展览、一件好的作品,并不能解决他们各自的困境,而只有通过在投资与行政支持,或者策划,或者作品创作方面的调整、尝试,打磨出新的合作关系,才可能在这个过程中催生诸多意想不到的可能性方案。