张光宇:大师与杂家

| 2016年04月22日

民国拾遗是近几年在当代艺术界又渐渐回潜的浪潮。从木刻运动在上海双年展中的呈现到对吴大羽等几位艺术家的“再发现”,无论在学术或收藏领域,二十世纪上半叶中国本土的现代主义实践这条线索似乎都有待于进一步梳理、研究和挖掘。此一方向上的探索一方面顺应了私人艺术收藏与公私立艺术机构在中国的兴起态势;另一方面也于当代艺术的梳理脉络上回应了对于本土现代性演进这条线索更为细致的研究诉求。而所谓“拾遗”,并不代表这些早期现代艺术实践向来无人问津。事实上它们在各自的创作和研究领域早有生态,而“再发现”的意义,在于让这些作品以更大范围进入公众的视野、更在于通过新的研究框架和阐释角度使它们避免成为现存主流艺术史脉络之外被忽略的案例。年前于上海龙美术馆开幕的张光宇回顾展似乎也在此序列。展览题为“中国现代主义大师”,以颇具规模的七个专题再现张光宇跨越近半个世纪的创作,以期纠正后者“在中国现代美术史表述中的寂寂无名”(1)。

此一“无名”常态,背后缘由嘈杂。以张光宇作品在大众文化领域的涉猎维度,虽历经时代推移,公众对他的认识不该几近空白;而以其创作体系在装饰艺术、漫画和设计领域的分量,专业的评论与史论研究亦不应仅仅限于早年间数位“老先生”的回顾和评述以及始终被圈限于“工艺美术”视角的技术性探看。由此,在急于确立张光宇“现代主义大师”的地位之前,先去追问“张光宇为什么会遭遇‘遗忘’?”或许是更为迫切、也更加有助于对其美学系统作出细致推解和梳理的。

如若在艺术史的传承线索中有上有下,是为“参照”,则不易轻易被“遗忘”。论上承,1900年出生的张光宇,专业生涯始于二十年代的上海“新舞台”剧院,师从画家张聿光画舞台布景。后者其时为上海美专正校长,而张光宇虽有投考意愿,却因为张聿光与彼时的副校长刘海粟不合而最终与学院教育擦身而过(2)——这或许直接导致了张光宇就此远离学院“正统”、也就此疏离于以刘海粟、徐悲鸿和林风眠三人的美学立场为主线的中国现代美术“正史”体系。论下承,张光宇以二三十年代上海的商业环境为背景构建起的美学体系,也在后来的计划经济语境里渐渐息声。即使后来在张仃的帮助下转入以中央工艺美院为依托的“装饰艺术”体系,该体系也在很长一段时间内与城市文化语境下的国际设计生态及其理念相去甚远。此为艺术史线索上的“失位”。而更切实的困难,则在于其职业跨度之广所带来的专业定位上的“失焦”:游走于多重媒介、多种平台,是使得只认“国、油、版、雕”为正朔的新中国美术史将其忽视的重要原因。而这种失焦也使得旁观者往往只识“张光宇风格”而难以理清其不同职业身份下的创作所牵扯的美学线索。

丢置细杂的专业分类不论,如果从“职业创作”和“个人创作”这两条通道来分别看待张光宇的创作体系,或可使其中线索稍显清晰。由《世界画报》的美术编辑进入创作生涯的张光宇,直到1957年进入中央工艺美院执教,其主要职业范围始终围绕于商业美术与大众传播体系之下的平面艺术——包括漫画、广告画、时事讽刺画、出版和书籍装帧等,所有这些领域可以说是装饰艺术与现代平面设计的专业门槛,也为其后来“装饰性漫画”风格之形成和晚年的装饰艺术研究做了铺垫。由此而入,张光宇的早期创作与二三十年代上海的“新都市”文化紧密贴合,一方面吸取于市井,而另一方面则联通于国际。从未出国留学的张光宇在三十年代初的创作中大量运用了当时欧洲前卫艺术流派的视觉因素,包括立体主义、达达主义甚至超现实主义,而这一切都归功于当时上海开放的国际环境,尤其是他作为职业广告画家在英美烟草公司广告部任职七年的经历——那里资料丰富的图书室和来自世界各国的美术师为张光宇的职业学习提供了难以取代的开放资源(3)。而这些现代艺术思潮和都市文化生活带来的不仅仅是美学风格的确立,现代主义作为一个思想体系,更重要的在于它为张光宇的创作提供了基本的意识形态立场:寻求进步与开放的精神,以及朴素的民主意识。

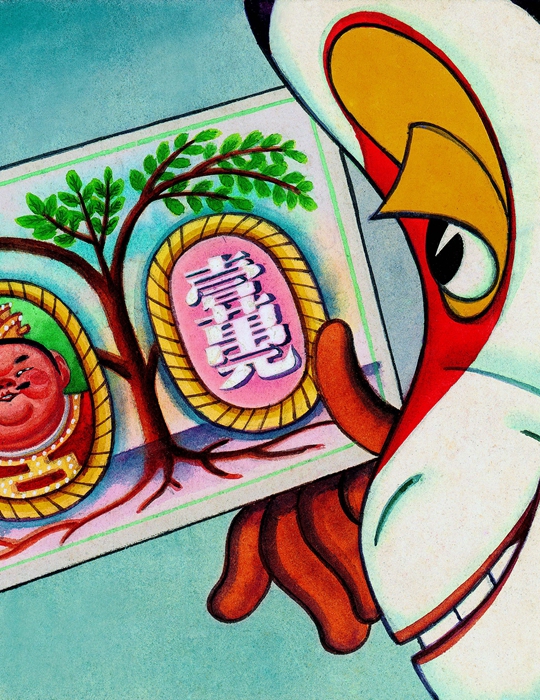

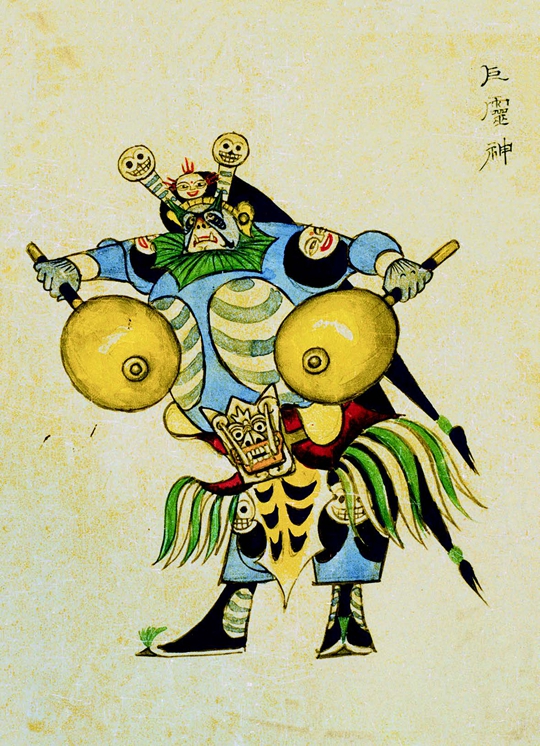

与职业创作相重叠的,是张光宇个人创作体系与美学风格的建立。这就融汇了他跨越漫画、广告、装饰绘画、书籍装帧、室内设计、电影美术、动画和建筑装饰等领域的综合创作系统。仅粗略以漫画这条主线来梳理,必然提到他在三十年代初期所受到的墨西哥漫画家珂弗罗皮斯的影响。后者是在《纽约客》和《名利场》杂志发表作品的知名艺术家,也是墨西哥现代壁画艺术领袖里维拉的密友。在不局限于漫画范畴的美学方向上,张光宇与珂氏的渊源不仅包含了对于上述两者作为墨西哥左翼艺术家在意识形态上的认同,也包含了将民族传统艺术与现代主义思潮相结合的创作思路。在具体的美学风格上,根据叶浅予的说法,珂氏实际上启发了张光宇在“夸张”这种重要的漫画语言层面的大胆推进(4),使其作为高度职业化的漫画家很快确立了自己独特的语言风格。进入抗战之后,张光宇主要转向“时事讽刺漫画”的创作,由上海时期的市井、商业趣味开始转向针砭时弊的美学基调。另一个重要的转折则出现在1945年的《关山四骑图》。张光宇开始在其成熟的装饰绘画风格基础上,加入神话因素和天马行空的想象力,从而使其美学渐渐越出了一般市井漫画的范畴。集大成者,即为后来如《西游漫记》般气势磅礴的“漫画史诗”以及《大闹天宫》电影美术设计的惊世之作。

但若论及张光宇的创作与中国现代主义艺术之间的真正关系,并不是一个“现代主义大师”的称谓可以简单概括的。一方面,张光宇对当时西方现代主义和前卫艺术思潮的吸收是笃定无疑的;然而另一方面,这种吸收并不是系统性的。或者说,张光宇的“现代意识”更多是受到一种现代生活和美育启发而促成的朴素思想改造,而不是立足于现代主义意识形态之上从而对某种美学体系所提出的清晰构架——就像真正的立体主义者或超现实主义者所做的那样。在这一点上,不仅仅是张光宇,彼时中国艺术家与西方现代主义之间的普遍关系状况被苏立文评价为“艺术家在消化不良的过剩概念以及不断发现的风格之中,自由地捡拾和选择,但对于它们在西方如何以及为什么起作用几乎一无所知”(5)。然而这并不妨碍同时代的艺术家们为本土的现代主义艺术所做出的推进。张光宇的“装饰风格”在当时独树一帜,于语言层面作出了相当大的推动,无论在漫画、装饰艺术和工艺美术等领域都影响了同期和后期的很多艺术家。但在更加富有思想体系性和美学建构性的层面,他远没有立场鲜明地反对保守派的林风眠或创办“决澜社”的庞薰琹走得远。张光宇是个经验主义者和伟大的实践者,却不是像林风眠那样的体系建构家。解放之后,张光宇创作系统的几条线索先后断掉:先是其长年赖以生存的商业艺术与出版环境渐次枯萎,向现代设计进一步推进的可能性不复存在;紧接着是在特殊政治环境下无以为继的讽刺漫画事业,他遂而转向于装饰艺术研究与中国动画电影的创作。前者随着中央工艺美院后来五十余年多舛的命运起起伏伏;后者则随着上海美术电影制片厂老一代制作班底于“文革”中的零落而彻底衰败。上世纪八十年代后国门初开,日本与美国动画的蜂拥而入令国产动画再无抵抗之势,此为将毕生所成汇于一部《大闹天宫》的张光宇所不能得见的后话。

———————-

(1) 参见《中国现代主义大师——张光宇艺术展》展览新闻通稿。

(2)《张光宇自述》,出自《张光宇文集》,唐薇编,山东美术出版社,2011年3月,第3页。

(3)《追寻张光宇》,唐薇、赵大刚著,三联书店出版发行,2015年10月,第51页。

(4) 同上,第152页。

(5)《二十世纪中国艺术与艺术家》(上),迈克尔·苏立文著,陈卫和、钱岗南译,

上海人民出版社,2013年。第127-128页。