可能的友谊

| 2022年03月09日

友谊在艺术家共同协作的过程中,成为创作之外更值得被铭记的作品。它超越单一的创作主体,在个体与个体之间的间隙中被赋予了存在的意义。对已故友人的缅怀可被视作一种跨越时空的对话,亦是创作主体对被表征的友人的思念、对虚空的弥补和对自我的慰藉。我们如何在创作中退去一步,更好地和他者彼此认识和相处,甚至让想象走得更远?从友谊生发出的创作,为体察友谊的形式及其无尽可能性提供了多重线索。

杨俊

不如我们一起

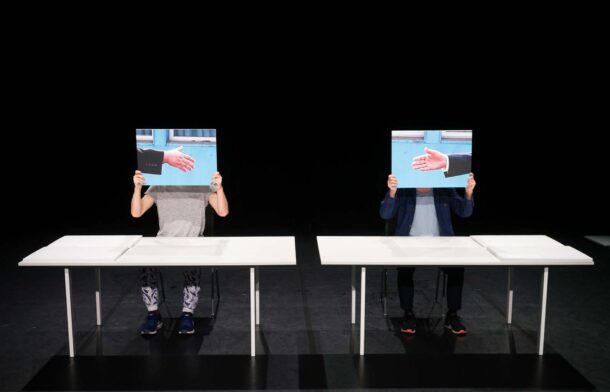

在杨俊和松根充和(Michikazu Matsune)共同创作的作品《亲爱的朋友》》(Dear Friend, 2020)中,杨俊只身一人站在台北某剧场舞台一束温柔的灯光下,与身处奥地利无法来到现场的松根通过远程连线的方式,朗诵着两人在旅行隔离期间的通信。观众听见他们用真诚而平静的声音对彼此说道:“我们究竟身处什么样的时代?入境管制、封城、禁止游行。边境与高墙重新筑起。海洋再度将我们分隔两地。[……] 我仰头望向天空,发现没有任何飞机在飞行。天空应该很享受这刻平静吧。还是它会想念有飞机的日子?[……] 我想拥抱一个人,并且观看他们的表情;感受他们的呼吸以及闻着他们的味道——甚至是在一个潮湿的大热天。一个与朋友真正一同举杯的世界!”

杨俊

2020台北艺术节现场,台北中山堂

鸣谢台北表演艺术中心

摄影:蔡耀征

这些温暖的信件中提到的两人对疫情中世界变化的感受和个人的故事,并不会令任何一个人感到陌生。它们让我们看见后疫情时代的一对跨越疆界的友人之间的情谊,更提示我们:一个如艺术家所向往的仿佛能四海为家、开怀地隔着屏幕喊出 “与朋友共同举杯”的世界,或许真的已经不同昔日。《亲爱的朋友》娓娓道出两人之间的情谊,也微妙地指涉他们此前共同创作的《过往即他乡》(The Past is a Foreign Country, 2018)。这场表演讲座,以日本传统的说故事技巧“纸芝居”(Kamishibai)为表演结构的原型,通过如手足般的两位多元身份的艺术家交替进行的个人和历史故事的讲述,将人类首次登月事件中三位宇航员之间的竞争、谦让与“芥蒂“,2018年南北韩领导人友好会晤电视画面中的表演性,首登珠峰探险队员之间的故事,以及历史上亚洲国家中的领土和移民政策中的争议,以幽默又不乏反思的方式呈现出来。国族历史的建构,以及可以被挪动或抽除的集体时间定义(南北韩这对兄弟统一了国家时区),在《过往》中被表现为一种个体漫长成长经验中认知和记忆的塑造;如今的《亲密》中,一个身处强制隔离期的健康人,主观上难以从房门跨出的这“一小步”,尽管是一种让人与人之间的社交关系更为亲密的努力,却在此刻的世界,比《过往》中全体人类向未知领域迈出的“一大步”更艰难。

杨俊

谁先走一步?

像某种无形的纽带,友谊是一种重新联结可能的世界的方式。杨俊的创作形式往往不乏和伙伴的共同合作或调侃,而这两件作品更加令人回味的地方在于,它们既关于朋友合作时经历的现实对友谊考验的故事,又关于合作与友谊本身。在《过往》的创作阶段,两人因为必须要共同探讨方案而选择强行地进行共同隔离,也因此产生难以包容独立作者性的不快;互相容忍、厌烦、妥协、调和的过程,就像封闭在金属舱之中的三位宇航员(阿姆斯特朗、艾德琳,还有科林斯),三周的禁闭隔离令他们的心理状态倍受折磨。尽管他们已经完成了那不可能的任务,但失落与空虚感一直伴随。如果第二名是最大的失败者,那么谁先?谁赢?谁才是被看见的英雄?我们甚至可以看到伙伴由于相互竞争而产生的嫉妒与隔阂。意见的分歧、争执的反复,理出彼此所想且共同认可的作品是一件非常难的事情,因为尽管“我们的友谊已经如此的久,做朋友和一起工作,还真是两回事。”两人的合作与作品中提及的人物经历有着颇为类似的相互拉扯,一方面基于必须共同完成一件作品的前提,另一方面根植于两人多年深厚的友谊,关乎“我们如何能够踏出自己的阴影,超越自我而走到一起”。而由于松根不能来到作品的现场,表演中的体验、聚集、交流的缺失,也使得某种共享的经验和存在成为了遗憾。在《亲密》的尾声,松根承诺不久后会再见面——先行一步,表演继续——听起来快乐的道别中带着一丝悲伤,示意情感的补偿。

黑特 · 史德耶尔,《十一月》,2004年

DV影像,单频,有声,25分钟

在两个朋友中,一个人往往会先于另一个人离去。在《友谊的政治》中,德里达提到如果两个朋友之间没有一个先行于另一个离开(甚至就在他眼前逝去)的可能性,那么友谊甚至不会存在。如何在艺术的表征中追忆已故的友人?黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)在DV影片《十一月》(November, 2004)中,通过纪录片、私人档案、新闻素材和艺术家独白,围绕挚友安德列 · 沃尔夫(Andrea Wolf),一个于1998年在土耳其安纳托利亚地区东部被当作恐怖分子杀害的库尔德工人党员,展开了一部关于图像的影片。除去片中明显可见的艺术家基于对友人女权主义立场的共鸣附带的盟友式的革命情感,我们更多感受到的是一种不乏温暖、幽默的致敬和缅怀。

黑特 · 史德耶尔,《十一月》,2004年

DV影像,单频,有声,25分钟

在史德耶尔的作品中,这位同性友人被塑造成了时代中的一位潇洒另类的偶像,有着李小龙般的无坚不摧与神秘,又在新闻采访中好似一位亲切和善的战士——正如沃尔夫作为殉道者被印在库尔德人旗帜上那永远保持着微笑的脸庞。在沃尔夫的悼念游行中,史德耶尔实现了葬礼仪式般的神圣道别。德里达说:“他人之死——在且尤在我们爱着这个人时——绝不意味着一种缺席、消失,或某种生活的终结。[……]死亡每次都宣告一个整体世界的终结(一个可能的全世界之终结,每次都是唯一且整体的世界之终结),因此既是不可替代的,也是无限的。”在最后的想象(和反复萦绕的思念与回忆)中,朋友仿佛西部片中的正义主角,拾起地上的枪,轻松而英勇地杀死了刚刚杀害同伴(“我”)的坏人,随后骑着摩托车在落日下扬长而去。友人成为了精神的领袖,而虚构与现实、现在与过去,仿若一对伙伴般的镜像——如果死去的不是你而是“我”,该有多好!

黑特 · 史德耶尔,《十一月》,2004年

DV影像,单频,有声,25分钟

假如我是你

如果说思念指涉着某种缺失,友谊或许正是对虚空的肯定。在一个更为天真的友谊关系和世界固有联结岌岌可危的世界,是否可能进行一种辩证地削减自身主体代入的创作?可否退去一步,在超越身份的创作实践中与人保有某种克制或更舒适的距离?或许,距离并不意味着渐行渐远或视野的缺失,而是出于某种尊重便远离在智识层面上对他者试图控制。“从‘我’到他者之间纯粹的间隙,丈量着‘我们’之间的一切,存在的中断永远不允许我占有或认识这个人,”布朗肖在《论友谊》中写道。对他而言,友谊既在公众之外,又在极度私密的内心之中,其本身便具有否定的性质——某种消逝带来的脆弱感即是对它的肯定。这样看来,写作或创作实践不应该带有任何对他者的控制意图或是“导演”,而应该是一种非知识性的操练。对友人的不可知,令友谊远离权力。

程心怡,《I Surrender…》,2018年

亚麻布上油画,140 x 115厘米

那么创作主体如何描绘一个自己并不足够熟悉的对象?在程心怡的绘画(及她与画中人物在真实生活中的关系)中,我们有时能看见这种适度的距离。真实生活中的人物、想象中的人物和最终被表征的人物三者之外,还有着更多的“他/她/它们”。画家和这些被描绘者成为了友人——有的关系密切,有的保有距离,某种不多不少的适度与沉默,不论这样的适度是否也隐含着道连·格雷式的投射与转移。在作品《I surrender…》(2018)中,我们看见三个优美的男子身体如女神般翩翩起舞,轻盈、柔和又不乏力量的美感雀跃于一片空旷的山林中,就像帕索里尼曾提到的美丽的友谊——二十出头的男孩相聚,他们天真的嗓音全然不被周围的世界影响,他们延续着生命,用叫喊声填满黑夜;他们的雄性气概,以及他们身上内在的一切,均化作一阵阵欢笑 [1]。实际上,画家不在创作中去有意代入身份本身所强加的力量,不去把人物、身体放置于明确而强烈的社会语境,令其难以避免某种强制性的物化,而是“松开”思想和概念对物所强加的力度,人之间关系的可能性就此浮现。福柯在《友谊作为一种生活方式》中提到,男子之间关系的问题可能并不在于性向被发现,或是某些行为本身违反了社会风俗,一种既有体制难以消化和容纳的“问题”,而实际上在于人和人在此抵达了关系的多重性,不再受到体制和规则的规训。

程心怡,《泳》,2021年

布面油画,120 x 100厘米

程心怡,《Crossing II》,2019年

布面油画,90 x 105厘米

左:程心怡,《A Whip》,2018年,布面油画,150 x 125厘米

右:程心怡,《海边阳台》,2021年,布面油画,160 x 145厘米

这样的一种对间隙的尊重能带给我们什么样的创作启发?我们能否在这种人与人关系的基础上,思辨地将想象力解放出来并走得更远?特里斯汀·加西亚(Tristan Garcia)曾在小说《人的最好之处》(La meilleure part des hommes, 2008)中,触及一段自己从未经历的历史(关于1980年代艾滋病流行时期,生活在巴黎市玛黑区的男性同志所经历的故事),并尝试以第一人称的叙述视角去书写一段自传性质的虚构叙事。乍看之下作者的立意缺乏某种伦理尊重及应有的共情能力,但他实际上正是希望通过书写一段自己从未亲身经历的历史,避开写作者往往将自己及自身经验转化为小说人物的成规和弊端,试着回到写作中原本的对想象力和虚构本身的拥抱,去描绘一段他并不属于的时期、性向以及群体(身份)。通过小说的书写,甚至可谓某种“理性的入迷”,作者的重要角色在于认识他人;也正是通过他人对“我”的认识,“我”才能被告知自己是什么,而非折叠于作者自身的个体性当中,被裹挟在仿佛只有自己才能进入的自身经验。加西亚甚至在后来的小说《丛林回忆》(Mémoires de la Jungle,2010)中,更进一步放弃了人类的声音,试着去作为一个非人类却又与人类接近的物种(黑猩猩)说出人类的语言,并用其描绘外部世界。

程心怡,《Song for the gardener, the monk and the poet》,2017年

亚麻布上油画,165 x 200厘米

方言是UCCA策展人,也是一位写作者。她目前居住在上海。

[1]参见帕索里尼(P.P. Pasolini),《1940-1954年间的信件》(Lettere 1940-1954),1986年,第36页