常识与圣地:生态艺术与其地景的再思考

| 2026年01月30日

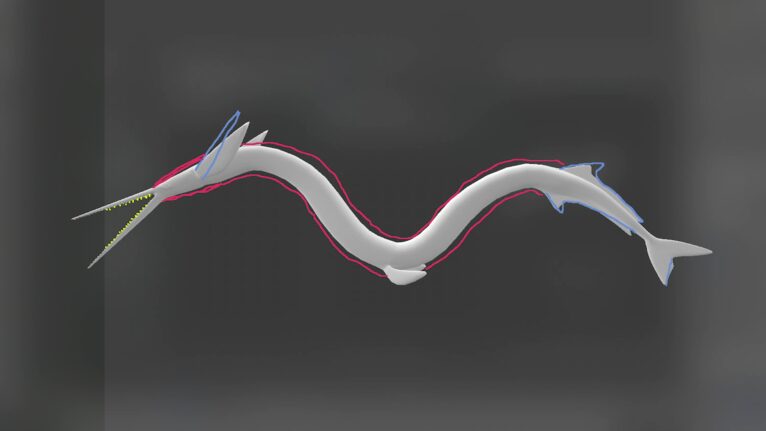

童义欣,《蛟龙诞生》,2019—2021年

高清有声影像,24分52秒

由金属和木材制成的打击乐器(110 x 34 x 15厘米)

图片致谢艺术家

我对生态艺术的研究真正开始于2019年在马来西亚沙巴州策划的一次驻留项目。驻留开始不久,印尼政府就宣布将国家首都从雅加达迁往加里曼丹中部,这一计划将这片长期被视作边缘的热带雨林岛屿推向了国家治理与生态开发的前沿,也让我开始重新思考“边界”与“中心”的空间政治。那是一个为期五个月、恰逢疫情暴发前夕的计划,成为我理解“边缘地带”与生态危机交汇的起点。在这个长期被当作殖民资源与生态试验场的热带海岛上,我首次遇见了“Julung-julung”(一种水龙般的鱼),也遇见了艺术家童义欣为其创作的仿生乐器与影像(一件形似神灵、带有翻白眼凝视的雕塑)。这件作品不仅连接着海洋、神话与身体,还将我的目光引向婆罗洲最高峰京那巴鲁山,那座原住民眼中的圣山。

这件作品激发了我对“山”作为知识载体的关注。在随后的田野中,我逐渐意识到:山并不仅仅是地理结构,它既是语言的起源,也是时间的容器。借由 Julung-julung的凝视中,我读取到一种山海之间、由水、风与地质交织而成的潜在叙事。这种非线性、反主权的地景想象,为生态艺术提供了去专家中心化的学习路径——不是关于“山的知识”,而是与山共居的能力。

童义欣,《蛟龙诞生》,2019—2021年

高清有声影像,24分52秒

由金属和木材制成的打击乐器(110 x 34 x 15厘米)

图片致谢艺术家

从空中俯瞰,我们驻留项目的小岛仿佛莫比乌斯环——一种只有一个面、无内外之分的结构。它既没有明确的入口,也没有可供退出的边界,象征着我艺术方法的初步转向:从观察者的位置走向一种卷入式的共居实践。换句话说,我逐渐将策展与写作视为一种非提取性的存在方式,即与他者协商共处节奏的实践。例如,在罗安清(Anna L. Tsing)的民族志著作《钻石女王的王国》(1993)中,她通过对印度尼西亚南加里曼丹梅拉图斯达雅人(Meratus Dayaks)的研究,指出“共居”不是一致性的达成,而是异质性的并置与协商,是在文化、制度与权力交织中重新理解传统、权力与社区。

2020年起,我开始缓慢穿越中国西南的横断山系:从迪庆到怒江,从囊谦到独龙江。与其说我是在研究,不如说是被地貌容纳:它以植物的气味、岩层的斜率、某些夜晚低频的沉默,将我卷入一种非地图、非传说的知识形态。在那里,神圣并不意味着宗教崇拜,而是一种难以言表的共在感——人与山、人与水之间无法断言的知觉缠结。

囊谦,2022年

摄影:本文作者

独龙江,2022年

横断山脉是印度板块与欧亚板块碰撞的遗迹。断裂造就了极其丰富的生态多样性,也伴随地缘的复杂脆弱。“深时”(deep time)这一最初属于地质学的概念,在此处转化为一种哲学性的感知工具,迫使我们意识到:人类历史不过是地质尺度上一道短暂的褶皱。艺术实践若要介入这样的地景,不能只是呈现某种神圣性,而需学会在沉默中聆听地质语言,并震荡中调整身体的节律。

这一过程中,“身体”不再是主体与自然之间的媒介,而是知识生成的空间本身。田野实践变得更像是一种对节奏、频率与非人共振的调试,而非单纯阐释文化差异。高原上的风、火塘的温度、语言的中断、植物的叶脉,这些非语言元素逐渐构成了一种“感官地理学”,或说“共居地学”。在这种知识结构中,人类不再是中心,也不再是唯一的感知者。

横断山脉的褶皱同时造就了文化的多样性,在不同地段的原住民的宇宙观为此提供了另一种语言:傈僳族认为灵魂源于山中的风;怒族村落在大事之前会祭拜“亚怒依”(山魂);独龙族则相信人、山、水、树共处于能量交换的循环体中。这些“神话地理学”并不是“前现代”的残留,而是一种与地貌共生的知识系统,体现为身体与空间的嵌合式结构。在其中,断裂成为通道,沉积成为祖灵的归返轨迹。它们教会我们,地貌不仅仅是物理存在,更是一种历史与感知的共振结构。

葛兰西指出,常识是一种“假定的确定性”,它使复杂的历史关系简化为可被管理的空间秩序。在当代生态治理语境中,这种简化常常促使我们将危机视为孤立事件,而非与殖民史、资源掠夺、原住民主权剥夺等结构性问题相连。常识的本质在于将结构性关系遮蔽,并转化为可执行的命令逻辑,这一点在当下气候治理中尤为明显。

然而,在许多原住民社会中,“常识”反而是一种深层的宇宙观系统,由仪式、神话与生态实践所维系,是神圣与日常交织的结构性存在关系。当治理机构试图将这些知识转译为“文化资产”或“资源指标”时,其神圣性往往被技术化、消费化,最终沦为展示与管理的工具。对此,格伦·库尔特哈德与伊芙·塔克已有深刻批评。他们指出,国家与机构对原住民的“承认”往往并不意味着实际的主权转移,反而消解了原住民知识系统的独立运行力。若要重新思考“神圣地景”的可能性,就必须承认原住民的常识体系本身是一种具对抗性的地景技术,即一种抵御性生存逻辑。

在这样的背景下,艺术介入的责任远不止于再现、转译或纪念,而应成为一种对“哪些常识被激活、哪些神圣被提取、哪些信仰被消费”的深层询问。策展工作需要转化为一种去展示性、去图像化的身体方法学,使知识得以阶段性“休眠”,并在适当时机重新激活其关系结构。

赵要,《精神高于一切》,2016年

赵要,《精神高于一切》,2016年

2016年11月23日早9点至晚6点,在摩耶寺与卡则村的150多僧众的协力下,面积接近10000平方米的《精神高于一切》被搬运到海拔接近5000米的曾尕尔山顶展开并固定。

图片致谢艺术家及大田秀则画廊

在横断山地的行走中,身体并非知识的被动容器,而是其生成机制本身。在高黎贡山的云杉林中,在怒江夜晚的低语与微风中,我学会放慢节奏、调频呼吸,进入一种非对称、非目的性的地景节律。这种节律既来自自然的波动,也来自田野关系的伦理张力——何时发声、何时停顿、何时仅仅聆听。在田野中,身体的节律、晕车、失眠与语言障碍成为我必须面对的经验。共居意味着持续调频——既与非人世界共时,也与自身不稳定的节奏协商。高原夜里那些难以入眠的时刻,也逐渐成为理解地景共振的入口。

在一次行程中,我们沿路经过青海囊谦——一处介于旅程两地之间的山地河谷,赵要曾将他的抽象唐卡安置附近的山地。这里也是艺术家童文敏进行表演的地方,她选择了怒江源头的一条支流河谷(南阿怒语称其为“Anung Remai Zmai”),在一座石屋中完成仪式性动作。她的表演依赖直觉,而这次的经历让我感受到这些山脉所蕴含的巨大能量。

童文敏,《进入山、石的一种方式···像死亡一样永恒宁静》,2022年

童文敏,《进入山、石的一种方式···像死亡一样永恒宁静》,2022年

行为录像。于青海囊谦

图片致谢艺术家

在我长期合作的艺术家中,童文敏的实践最常为“具身知识”提供具体而直观的入口。她以植物为媒,将阳光、皮肤与时间印记为一组“延迟的表演”:她在山林中匍匐、在火塘边舞动、在水面上漂浮。这些行为并非为观看而设,而是将身体转化为一种感知地景的“呼吸装置”——既成为山的回声,也成为地景的振动器。铁木尔·斯琴提出的“新和平”框架,进一步拓展了这一维度。他将宗教图示、消费视觉与自然物件并置,召唤出科技—自然—精神共振的仪式空间。这提醒我们:身体知识不只是地方性的,也可以是全球化的、技术交织的、后人类的。

铁木尔·斯琴,《无题(遇到野猪之前)1》,2024年

铝、石膏打底、UV打印,170 × 130 × 3.5 厘米

图片致谢艺术家及魔金石画廊

铁木尔·斯琴,《洛绒之石》,2024年

树脂、铜、LED 屏幕,200 × 150 × 50 厘米

图片致谢艺术家及魔金石画廊

在我近期的策展与写作中,“疗愈”不再是抚慰或修复,而是一种更为流动的调试过程。它源自我在边缘山地的个人经验:策展人身份带来的疲惫、知识被快速萃取与消费的失衡,以及对真实共同体关系的渴望,逐渐汇聚为一种缓慢而深层的追问。这种寻找不再执着于意义的确证,而是试图与那些微妙的节奏、未言的联系重新建立关系。身体不再只是实践的工具,而是调频和感知的容器。

罗安清在其研究中描写了梅拉图斯达雅人社群,其与我驻留地沙巴州在生态与政治地貌上具有相通性。她观察梅拉图斯达雅人如何以“边缘性”为方法,在制度、性别与知识体系之间游移、协商与重组。她所描写的“向内的旅行”——女性萨满在精神维度上的跨越——使我重新思考,作为女性研究者,身体如何在山地行走中成为一种知觉的拓展,并成为在地貌与记忆之间穿梭的感应器。在此,疗愈并不排斥断裂,反而把断裂视为重新连接的起点。

2025年初夏,我回到东北,参与“长白之春”艺术驻留。对我而言,长白山既熟悉又陌生。它在记忆中更多以天池为背景,出现在胶卷照片里,而非具体的经验。虽然曾经封山百年,但其作为“边界”的属性,事实上是一个相对近期的历史建构。它既是政治意义上的前沿(frontier),也是物种丰富的生态热点地区。抵达前,我尝试以不同方式与这片神圣之地建立联系。我一度在电商平台购买清代仪式用香(如达子香),企图以气味与模糊的祖源建立记忆关联,但这些尝试在真正进入山地后,逐渐显得多余。

中国早更新世古地理图中的东北区域,扫描自1985年出版的《中国古地理图集》

梁琛提供

在“长白之春”驻留期间的一次分享中,建筑师梁琛的幻灯片中出现了一张长白山的水文地形图——那一刻我意识到,所谓圣山,并非只是民族起源的象征性地貌,它更是整个东北平原的水之容器:松花江、鸭绿江、图们江的源头皆藏于此。水,不只是物理流体,也是一种生命逻辑。

也许就在那一刻,我才真正领会到原住民学者所言之“神圣”,并非抽象的灵性范畴,而是一个由关系性与物质性共同编织的时空网络。它不是来自遥远神祇的权威降临,而是由水脉、地形以及持续的照护实践所共同构成。在这一体系中,山并非在远方肃穆矗立——它以水的形式日复一日进入我们的身体,构成我们日常感知中最难觉察却最为根本的层次。

回想长白山的水源功能与其被感知为“神圣”之间的潜在关联,我想起在希尔德雷德·格尔茨与克利福德·格尔茨的《巴厘岛的亲属关系》(1975)中读到的 Subak 稻作灌溉系统。Subak 并非单纯的水利工程,而是一种嵌合了宇宙观、土地治理与社群组织的复杂社会—生态构型。其要旨将效率与神圣秩序的维持链接。水自火山高地下行至梯田的旅程,被理解为宇宙均衡的显现——在人类、灵体与祖先之间不断续订的契约。每一条水渠都连接着庙宇网络,水的分配并非由市场或国家主导,而是通过扩展的亲属关系加以协调。

将亲属关系扩展至非人——水体、稻田、山神——构成了一种富有生产力的反转:水的分配依循关系,而非技术。由此,“神圣”也不是抽象价值,而是在共享土地与水源的居住实践中被持续落实的伦理。与横断山脉诸族群的山水宇宙观、以及长白山以地貌逻辑滋养东北平原的方式相比,巴厘的经验呈现出一种制度化的、以亲缘关系为基础的、去殖民的认知结构。这种“水力亲缘”(hydraulic kinship)提出了非线性的、共时性的时间观:水并不遵循直线流动,而是在季候节律中循环,既构成农业历法,也构成信仰的物质节拍。

藏狐,囊谦,2025年

澜沧江的交织水脉,囊谦,2025年

从京那巴鲁山到横断山脉再到长白山,我的行走路线共同指向一个真相:水不仅是物质资源,更是一条组织知识结构与感知方式的中轴。它将身体、地景与制度编织进一个具有方向性的网络之中,使“神圣”不再只是文化的投射,而呈现为一种结构性的涌现。正是在这些交汇点上,我们开始理解:艺术实践如何进入这一由空间、关系与精神纠缠构成的地景,并提出一种既区别于启蒙理性、亦不同于浪漫生态观的认识形式。

穿越群山,水以千层形式缓慢渗透、分岔、流动,滋养低地,孕育人群与生灵。所谓神圣,乃是一张由水脉、地形与养育行为交织成的时空网络,是我们与其共居、共饮、共命的日常实践。正如那句常见于原住民世界观的谚语所言,我们并不拥有土地,而是被土地所拥有。我想补上一句,我们未曾膜拜圣地,却早在其水脉中被抚育。

文|富源

富源是一名写作者和策展人,现居北京和纽约。她是卡蒂斯特艺术中心中国项目总监、纽约initial research的联合创始人。