于伯公:穿越河床

| 2010年04月01日

与于伯公2007年在艺术文件仓库的个展“其因在果”相比,近期魔金石空间的“穿越河床”作品展显现出一种更为复杂的形态。他一直专注于对宗教、历史记忆、心理分析、文化符号与个人精神世界关系的探讨。

于伯公1996年开始用丝绸制作软雕塑(2006年的《鞋子》、《救生圈》、《刻度大便》等),这些柔软华丽的材料显示出来的,并非人们普遍印象中那东方式的含蓄内敛,反而在材料的性质和现实物体间埋设了一种持续的张力,诙谐中又透露出宗教般的暗示,令人印象深刻。2007年的展览“其因在果”,作品形式开始转向装置、雕塑,展出有2006年的《草药音箱》、《黑板(满都拉图公社)》、《肉身》,2007年的《内心之帐》等等。一些和记忆相关的作品被置换了时空环境,“作品以非现实的思考方式介入现实,内心的理想与现实的冲突就在此时此刻凝固了。(于伯公作品《肉身》自述)”而他这次展览上的2009年的两件作品和2008年的《可卡因》、《身未动心已远》、《八个小精灵》,2009年的《接收器》、2010年的《遁入空无》,又把探索的范围扩大到更广的领域,有的甚至形成了一整套运动(符号)系统。与其他艺术家把平面的变成立体的,把单一的变成复合的这种形式上的等量代换所不同的是,于伯公每一次作品面貌上的改变,都伴随着启发灵性,提升精神世界等对人类灵魂“质”的探究。

这次展览的两件作品体现了他近期对于“整合(升华)与自性”这一问题的集中探讨,荣格把它描述为超越了对立面之间的相互排斥,争取对立面之间的统合,即自性的过程。于伯公在其作品中尝试表现一种不可见的,但又确实可感,时而隐匿的精神世界。这一过程似乎更像是一场“逆向哥白尼式的革命”,亦如道家修炼“内丹”的逐级进阶。

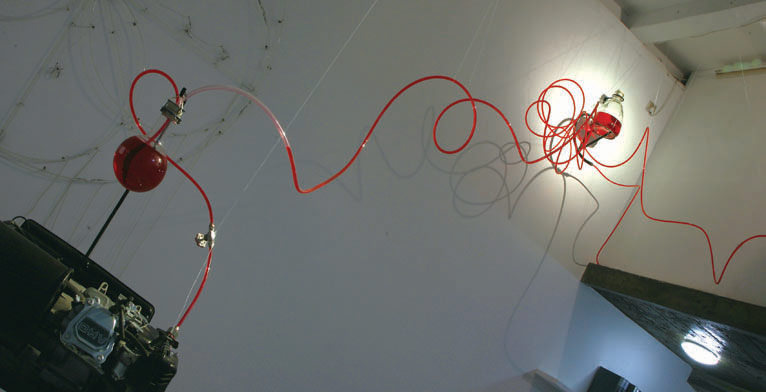

主展厅的《通向本体》以一种整合后的符号系统,试图建立一个属于他个人的精神世界。墙上三组霓虹灯像一面帷幕,遮住了观众想要进入的世界,这在接受心理上产生了一个间歇,揭开这帷幕一角的是半空中导管内的红色液体,轰鸣震颤如困兽的发电机连接着油泵,中间的圆形烧瓶反射着墙上艺术家绘制的个体观想曼陀罗。真相就在这些物体之间,这种关系在自然科学界也许会是猜想、假说、论证,最终得出必然的因果关系。艺术家却可以调动各种形式,把它们圈定在特定环境内,在说明形成这一形式的原因之前,用一项或几项隐喻昭示它们的本质,使之摆脱时间、空间、思维定势的局限,隐喻在此刻就是让观想由此及彼,在现实落地的四维世界。这件作品至少包括三个部分,红色汽油(血液)隐喻了生命和工业社会的源动力;被改造的发电机工作时不断释放出能量(它也负责提供整个画廊的电力系统),隐喻了宇宙初始大爆炸和生命进化、社会进程的推动力;艺术家绘制的个体观想曼陀罗,在个人精神层面,表达了从自然状态逐步递进转化成内部外部完整圆满的人,在自然进化层面,从原点开始到大千世界,潜意识,阴影,文化,社会,宗教,经由个体的人显现的阿赖耶识,蒸馏升华交集形成的蝴蝶的造型。作品中指引进化过程的八度音原理,和曼陀罗圆型意向交错出现,并产生内在关联,表现了从“原始宗教时空抽象化表达——自我内心整体观想——趋向绝对本体的不二法门(于伯公《通向本体》作品自述)”这一完整的过程。作品涉及的材料在最终结果和它原本的状态之间,制造了一个既能舒展又相关联的场域。用来构成作品的材料不在现实世界之内,而是在现实世界和潜意识指引的想象世界之间。艺术家需要物质性的象征(或符号),帮助他在自身和不可言喻的对象间建立起一种确定的关联,当这一系统逐步完善形成一个相对完整的场域时,从众多的相对世界里终于涌现出一个绝对的世界了。

次展厅的作品《蜕变》是描述这个绝对的世界更为明确的个案。艺术家用蝉蜕表现自性化之路,即生命的时空循环。幼虫在地下要完成四次蜕皮(两至三年的成长),才能来到光明世界经历羽化(成虫寿命最多不过六七十天),之后又再次进入阴影世界。生命虽然短暂,精神往复循环。当展厅墙壁上的蝉蜕裂开喷出白色烟雾时,世界为之安静下来,这是一次企图脱离原有文化经验(或惰性),对传统经验本土化的整合之旅,也是个体生命自性化的升华之路。

于伯公的创作方法通常是思考先行的,随着探索地深入逐步确定作品的核心,再反复调整,最终形成作品的执行方案。在这一实践中,除了他个人的记忆和已有的现实经验,作品中运用的知识(符号)并非拿来则已,而是主动向外扩散,企图实现一种跨界合谋的精神觉醒。借用多学科、多领域的知识系统,再施以主观感性化的改造,这不是西方思维习惯的开门见山,也使得他的作品可能在最初给观众制造了一些距离,但这种似是而非又引人进入的第一印象,其实是艺术家、观众和作品三者间平等的关系,因为即使艺术家自己,也时常“飞离”这个他持续追问的神秘境地。

自从人类逐渐习惯将知识“分门别类”地发现、研究、接受,快速录入大脑形成个体知识结构开始,就经常在错综交互的现实世界中迷失方向,感知判断、系统分析、缜密预测的能力时而短路(或匮乏),单一学科领域内的课题常常变得证据不足甚至牵强附会,一种由“合”而生的东方文化亟待被重现价值,而“穿越河床”可以视作是对这一价值的一次重估。 郭芳