汪建伟:中间人

| 2011年06月27日

如果有哪个艺术家让学术专家们都感到头疼,那一定是汪建伟。最近某位策展人提到汪建伟时说:“他很复杂。”旁边一名年轻的画家表示同意,脸上带着不寻常的庄重。汪建伟的作品公认难懂。他在采访中这样解释:“我常常听到一些来自媒体和公众的批评,说我的作品从艺术角度来看很难懂⋯⋯我做的事儿跟艺术理论关系太深。但我并不认为是这样。我只是把我看到的世界呈现出来而已⋯⋯在这个世界中,很多不同,甚至互相矛盾的东西并列存在。”这样,艺术家的声名与他自己的观点完美地重合了:他只是在描绘世界。诚如迭戈·里维拉的至理名言:“我画我所见。”

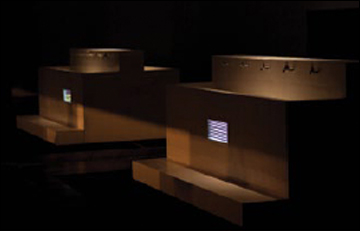

然而,汪建伟目前在北京尤伦斯当代艺术中心的个展“黄灯”却告诉我们,他已不再是一名画家。这场为期四个月,共分四个章节的大型展览可以说是汪建伟到目前为止最具野心的艺术项目。走近第一章“用赝品等待”的入口,你就会对即将展现在眼前的场景感到没有把握。第一印象来自听觉上:白色墙体背后传来低沉的泛音,中间夹杂着痛苦的尖叫。有时还能断断续续地听到金属撞击的声音,或是干枯的扫帚扫过地面的沙沙声,几秒过后,声音消失,低沉的泛音再度响起。进入黑暗的大厅,汪建伟构思的结构便出现在眼前:四道“大门”或入口沿着一条直线向纵深排开,高度刚好让人在通过时有一点点压迫感。每道大门上方正反两面都循环播放着不同的录像投影,内容是一些日常生活场景中人的活动(包括法庭、宿舍、乒乓球厅等)。整个展厅只亮了几盏琥珀色的剧场照明灯,分成四组安装在大门上方左右两侧:“黄色信号灯。”

《用赝品等待》中的录像尽管取材源于真实生活,但观众感觉到的却是某种“不真实”。屏幕上狭长的灰色空间里,演员的一举一动都经过了严密调控,惨白的灯光在他们身后留下不自然的阴影。布景之外,但仍然在展厅人造环境的第一层面内,断裂与脱节的感觉依然存在:整体沉郁的声音与视觉氛围,线形通道和观众随意走动的自由之间构成严重的不协调。无论是录像中人物的行动,还是展厅结构的改造,现场景观及其调度都暗示着观众与作者-艺术家或全知的导演之间存在一种不平等关系。情感基调是不确定的,而展览题目“用赝品等待”与展览内容的关系同样不明确。

汪建伟引述使自己作品显得“难懂”的绊脚石,简而言之,就是当代“观看”的文化。他特别不同意在当代艺术和“视觉”艺术之间划等号,因为真理的呈现不仅仅通过眼睛,也不仅仅通过展览文本;这样的预期在汪建伟看来都是还原论观点。“我认为中国当代艺术一直存在观看方式的问题⋯⋯作为一名艺术家,我有责任挑战这种看法。”他说自己不是图像的创造者,而是收集者:“我并不是在创造之前谁也没见过的东西⋯⋯我所做的是重示,但东西已经在那了⋯⋯有时候,我们不一定能看到影响我们的全部,还有很多东西⋯⋯并不和我们存在于同一个时空。有时那种东西在未来;是历史,是文化,而我所做的就是把这些东西放到同一个时空之内。”这次展览,汪建伟依照一贯的实验句法,自创了“黄灯共同体”的题目,同时指涉了黄灯与混合性的概念,即多种不同元素结合构成的整体。由于拒绝对认知进行解剖归类,他设想了一场结合不同“观看方式”的混接展览。他说整个展览旨在质疑那种对单一理解或遭遇模式的信任,提出的问题是:“你如何把你所有的视觉经验结合到一起?”因此看待他的作品也应采取整体性视角:展览呈现了艺术家的实验性尝试,作品并不是前后相继的一次次“到达”和“完成”。观众在展览中得到的多重体验也就应该被视为努力模仿真实经验的混合产物,而非提纯的结晶。那么,“黄灯”究竟如何处理混杂性和“观看方式”这一主题?在这个意义上,它与汪建伟的其他作品之间又是一种什么样的关系?

“过程”从最早开始就是汪建伟作品不可分割的组成部分。他一直努力与社会建立联系,在持续不断的社会文化变迁中反思人们的处境。对汪建伟来说,过程—按照康德的说法—始终是本体,而非工具。就他对世界的理解而言,只看结果是永远不够的。因此,只有过程才能充分体现经验现实:“如果放弃过程,就什么也不剩;因为过程就是经验。”生活经验或体验对汪建伟的创作至关重要。我们从他早期的录像作品中就能发现上述观念。在《循环-种植》(1994)中,艺术家利用录像媒介记录了与农民一道种植大麦的全过程。

十七年后,过程的概念和汪建伟在“黄灯”中所探讨的“观看方式”之间形成了紧密联系。《循环-种植》把过程限定在了录像行为的框架内,但从那以后,汪建伟的创作就逐步向外扩展。目前尤伦斯的展览共分四个章节,渐次递进的观看方式已经嵌入展览的物理和时间设计,同时也对观众提出了某种规定性要求:你必须不断回到展场,才能看到下一步的进展。你不可能一次性看到“黄灯”的全貌,也不可能把它当作一个单独的结果。因此,与艺术遭遇的过程被拉长,展览试图以一种循环呈现的形式进入观众的生活体验。在汪建伟来看,《循环-种植》的成功部分在于收获的粮食最后可以被呈现并理解为体验的产物,“而不是看完一个展览后观众大脑一片空白。”“黄灯”努力想要达到的目标也是减轻这种“空白”,因此艺术家拒斥任何未受经验补充的单一、空洞的终点。

“黄灯”包含并同时展示了一系列复杂的新媒体组合也就不会令人意外。自2000年起,汪建伟的创作便涉及实体剧场、录像、动画、雕塑、纪录片、行为、剧作等多种媒介。艺术家借助自己的作品对独特的实验性领域展开探索,形成了他自成一派的“观看方式”。汪建伟坚称,实验绝不仅仅针对媒介本身;相反,手法必须“对应我正在处理的问题。”汪建伟在“黄灯”中质疑了从视觉和文字出发解释和体验艺术的惯性思维。“黄灯共同体”的说法表明他不可能通过一个单一、直接的渠道“把观众引导到我想要他们去的位置。”他希望在多重复合的展厅中探询潜在的多样化关系,而这些交错的关系网络正好反映着真实体验与文化生产非线性的本质属性。

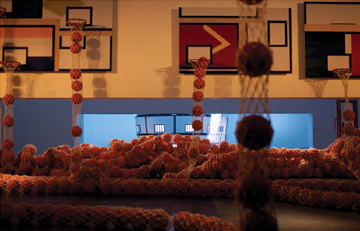

多媒体对汪建伟的创作至关重要还有一个原因:它能够调动并维持一个尚未被明确定义的空间—汪建伟称之为“灰色地带”、“第三”空间、“模糊”或“中间”状态。此类场所(或非场所)的某些内在特质对艺术家的思想体系而言尤其具有建设性。例如,我们从灰色地带中既无法发现线性叙事,也不能对其进行确定解读;这是一个模糊而充满张力的领域。作为状态和场所,灰色地带是“黄灯”的重要前提。黄灯下的时刻总是处于变换、调整和滑动;这是一个过渡地带,它丰盈是因为里面的内容还没有被提炼成一个明确的结果:“停”或“行”,限制或自由。汪建伟之前的作品从不同程度上揭示了这一灰色地带。《生活在别处》(1998年)记录了成都郊区别墅群里的建筑工人。这些从农村来的打工仔处于工作的间隙,处于城乡之间、新旧之间;他们的避难所是一座意识形态的“空壳”,其本身就在废墟与热望之间摇摆不定。此处的灰色地带具有实体形状。去年,《欢迎来到真实的沙漠》借助混合媒介搭设出不同层次,唤起观众对现实与幻想、具体与抽象之间不稳定区域的印象。十六岁的少年来到大城市,找不到归属感,逐渐迷上了虚拟的现实:互联网。由于失去了对虚拟与现实界线的感知,少年最终弑母。叙事在展开的过程中一点一点地分崩离析,故事线索分散于现场表演、动画、录像和短片之间。这件作品成功地展现了两个同时进行的“灰色地带”,拆卸了两种对世界的固定理解—一边是主人公虚拟的现实,另一边是观众的认知,后者的观看体验不停被屏幕上抽象几何图像打碎。

对汪建伟来说,中间状态的迷人之处究竟在哪里?为什么要追求混杂性,追求“观看方式”?对此他给出的解释是,当代社会政治文化忽略了灰色地带的存在,世界变得非黑即白。这种事事要求清楚的强迫症滋养了安全感,而安全感排斥任何挑战或不确定;而这“不仅仅是一种情况,而意味着更大的问题。”如果问他是否认为(个人)与社会的关系是稳定的,他会以另一个问题作答:“你在‘黄灯’的展厅里感到安全吗?”展览声称要制造一种“丰富的不稳定性”,而这正是社会所缺乏的。艺术家认为,这就是当代艺术的政治:制造对另一种“观看方式”的意识,制造一种富有生产力的暧昧状态。从这方面来讲,当代艺术才刚刚起步,而按照他接触当代思想的时间算,这位五十四岁的艺术家才工作了二十五年。你也可以补充说,这位实验艺术家本身就占据了一个在好奇心、成就与失败之间的中间位置。“黄灯”第三章“内战”提出的问题既是汪建伟想问的,也是他想被问及的。