形而上形:注吴山专和英格的“KUò XUán”

| 2012年02月14日

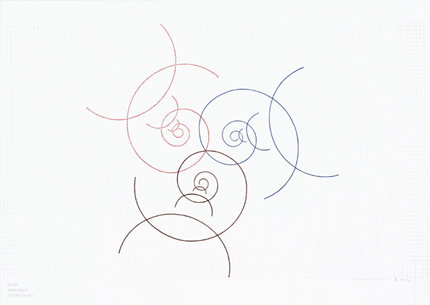

吴山专和英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔在北京长征空间的展览“kuò xuán”,通过篡改和组合常用的符号,创造了一个自身无限并能自我繁殖的图形。这是一系列后续增殖行为的起点。

域

2010年夏,高士明邀请吴山专和英格-斯瓦拉•托斯朵蒂尔为当时中国美术学院新成立的跨媒体艺术学院设计logo,所提出的期望是:要有“叙事性”,而非如今流行的极简风格,如同传统的徽章如国徽,或如吴山专过去设计的“今天下午停水”。

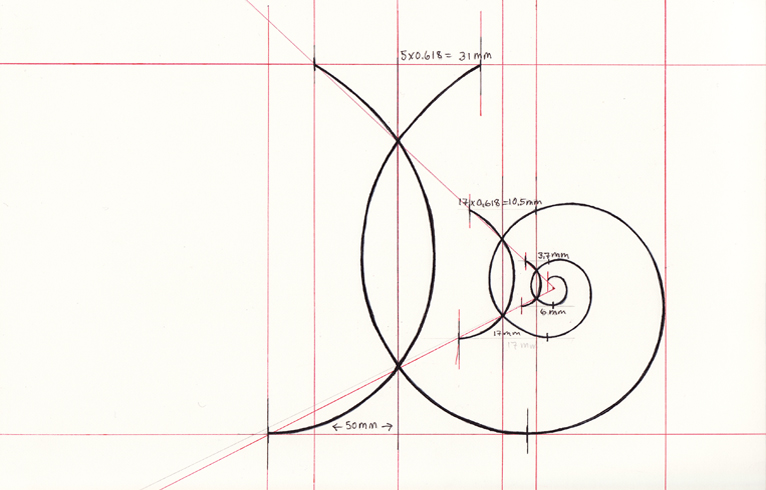

是年冬天,在冰岛,吴正面对着图纸上的“完美的括号”时,英格走过来,看了看说:“我们何不在这里加上一个螺旋呢?”吴说:“啊,英格,有了,那我们就这么继续切割”—“括旋”就此诞生。按吴的说法,这证明“完美的括号”是有生殖力的,因为“完美”的东西常常意味着无法继续繁殖。

吴是一个“logos”的专家,也长期致力于发明各种符号和“形”,令人联想起各种惯常使用的符号的原初制定,如莱布尼茨将拉丁文Summa(求和)的首字母S的拉长处理为∫以表示积分。这类设计一旦组成系统,就似乎在进行一种带有几分神学色彩的创世奠基工作,而“设计”本质上其实是极端神性的事业。如果继续追溯,可联系到吴早期的“伪字”、“赤字”—在中国的古老传说中,造字是“天雨粟、鬼夜哭”的通神大事—这种“荒谬创世”也是吴山专与其他著名的假字制造者们的最大差别,最集中的体现是他单手握拳站在“错别字红旗下的宣誓”:这是一种建立意识形态的意识,建立个人世界的世界观。由此我们可以重新思考何为真正的“个人世界”:这样的日常用语是如此的接近一种神学概念。

英格用一条不同的路径在这个维度上与吴相遇。冰岛语是保留至今的极其古老的欧洲语言,英格在创作中凝聚了大量的北欧神话式的创世和史诗气氛,一些莫名乃至晦涩的、但又深刻的故事,同时也不乏欧洲人自希腊时开始的对于科学/真理的坚固信念,其作用结果是一种社会化的“科-幻”。她将自己向社会提供的对物体的粉化业务命名为“雷神女儿”;她在冰岛旷野的某个经纬度范围内放置了一座想象中的城镇“BORG”,并非常精确、细腻地从各个角度填充这个幻想,构思这座城邦的所有细节,BORG于是成为了理想国、乌托邦和桃花源的混搭,原因很简单:一位被驱逐出理想国的人(艺术家)在试图重建理想国。

在英格的精确和神话之外,“kuò xuán”展览也是吴山专“Formulation(公式化)”方式的延续,这种倾向将公式作为特定的文学,以抵达一种类似诗但又大为不同的美感。在早期创作中,吴已经流露出了使用公式或“伪公式”解决问题的倾向,在舟山时期,大字报、红旗、红印等等的“政治的红”、“文革的红”被处理成比例:“红75% 黑20% 白5%”;而后来欧洲100%的“资本的红”则被处理为种类:“怎样从超市中偷一千种红?”在2010年长征空间关于胡志明小道项目的展览上,他放置了一件马蹄形的装置,侧面用反字写着一句话:“暴力是理解的终极物化(VIOLENCE IS THE ULTIMATE MATERIALIZATION OF UNDERSTANDING)。”对此句妙语以及吴的工作,我的回答是:“公式是和解的最高方式。”公式是“at large(超越尺度)”的,超脱了个人经历、身份政治、文化资源的小限制,人类历史上牛顿与莱布尼茨曾为了争夺微积分的发明权不共戴天,然而死后,今天任何一本高等数学书中,“牛顿-莱布尼茨公式”都成为了永远的命名,这是公式的胜利,而在美学全盘崩溃的今天,我们常常只能在数学与物理中去借来美感欣赏,那种与真(理)相关的美与和解。

无界

两人的交织,形成了展厅中心的空旷和周边的细密,这令人依稀记起:一笔一笔打成的铅笔格子,一向在英格的作品制作中作为手稿的底色出现;吴山专最早的大字报的房间,也正是一个“空间”。

吴与英格刚刚邂逅时,听到了她对杜尚的《断臂之前》那把雪铲的一个美妙想法:把这把铲子偷偷取出,到田野里重新使用(铲雪),再和其他的雪铲混到一起。虽然疯狂,但不粗暴,并且,她把这个行为叫做“欣赏”。这个构思最终实施成了行为《一个欣赏》,只是欣赏的对象变成了杜尚的小便池《泉》,为了避免“女权主义”的解读,吴山专出演了那位男一号,往杜尚的小便池里小便。当时吴也正在继续他“吴的物(Wu’s Thing)”的想法,这次叠加诞生了他们合作的第一个大交集“物权(Thing’s Right(s))”。相比于其他层出不穷的对杜尚作品的恶搞,这个行为的背后其实是异常理性的态度:将艺术品还原为物,使膜拜物回归到上手状态,从而解救艺术品在物的集合中犯下的罪。

1995年,他们合作批改《人权宣言》为《物权宣言》,以“物权”对“人权”,完成了一种抽象和扩大。这是在吴和英格的工作中经常发生的情况:透视-抽象-投射-递进-叠加,以至“超越尺度”。他们会不断面对自我的产出再次繁殖、覆盖、填充,在自己对现实的处理结果中进行再次的升华,自我不断复数化,呈现出的是一个“二阶”甚至更高阶的状态,但相比于“私有语言”,它又并不是那样“心理主义”的。于是,在有始无终的不断继续下,今天的状态已经“有位无置(location cannot be placed)”,令人觉得难以表述、难以联系—在这个意义上,“括旋”的“开端和末端具有无限性”与他们的工作方式极其相符。

除此之外,这种无限性也是一种情怀,这种情怀启发吴将所有的人类智识用非常不动声色的方式表述:“观光者信息(Tourist Information)”,一种旅游者的信息、过客的行李,发生在我们“开端和末端具有无限性”的有限生命中。在1992年的《观光者信息—造句》中,有这么一句:

已经

当吴出生时,其他人已经出生。吴会再离开这个世界,当其他人已经离开。

旋转/复回

在《观光者信息—造句》中,吴山专又写道:吴的劳动工作是西西弗斯的一个阶段,因为他自己的概念没有显现在他的行动中。因此吴有时得到假期,而西西弗斯没有。同年的手稿中,他发现这两人在工作中“无法交谈”:Here is no dialogue between Sisyphus and Narcissus。而今天,他增加了“艾科”这位“女邻居”进他演算多年的纳西索斯、西西弗斯的两人世界,吴说:“对于经典,我们常常以为已经无能为力了,现在发现还是有办法的:去建立一个新的trinity”。

在主题上的含义叠加,或增加元素形成新的联动,也是他们思想自我打开的方式。对于和其他思想的关系,吴的回答是:它们(思想,即便相反)是邻居。维特根斯坦说:“没有人会真的相信括号有一个含义”,吴和英格的“完美括号”公式却不经意间给出了一个反例。对其他邻居们的具体态度,以及世界对自我的改变,他们的态度是:“他人就是上帝”,尽管这也许是对萨特“他人即地狱”的回应,却无意中轻松地走在了列维纳斯的辛苦论证的边上:他人和上帝拥有同样的主体性外部的超越性。就像“鸟先于和平”也有意无意走在了萨特的“存在先于本质”的边上一样。思想的“邻居”们是互为“观光者”的。

3年前,由于颈椎的骨刺吴山专开始游泳,随着肉体的强健,骨刺治愈,而英格也加入形成了“游泳日课”。之所以提到这种花边新闻,是因为,rotation和recovery都正是游泳中重要的动作和心得,今天他们正是用这样的生活方式继续与世界发生关系。而此次展览上,在策展人高士明和两位艺术家之间所形成的也是一种“展示之外的批评”,这种交流是“无需中介”的。批评、批判甚至在展览之前就已经发生,并且在展示之后继续贯穿。就像朋友间的讨论,或者传统艺术中友人间的切磋,而不是业务会晤般由展示而开始、因闭幕而结束,只是让展示作为下次交流的一块新台面。

西西弗斯

鲍里斯•格罗伊斯(Boris Groys)曾经将先锋派的创作,如康定斯基、马列维奇等人采用“减法”做出的图像称作普遍的、超验的“弱图像”,以区别于传统经典绘画和大众传媒中的“强图像”,而这些弱图像又常因其减之又减而成为了一种极端的强图像。如果借用他的划分,在这里出现的是一种“强”、“弱”之外的图像。原因在于,马列维奇对于吴山专和英格来说是有效的,但有效的不是他的减法,而是加法。正如《一个欣赏》中的态度,是一种复数集合、加法的态度,对他们有意义的不是那个黑色的方框,而是“白上的白”,以及那句:“My white is more white than white.”重复的、一遍遍的白。这句话与数学家大卫•希尔伯特的话其实没有区别:“我们必须知道我们知道!”即,是对信仰的信仰。

在《kuò xuán》的展厅中,淡而密实的格子如同脚手架,让所有的图像各司其位又隐隐相连、浑然一体,极像英格在创作中一直精心尊崇严谨的细节,在外人看来,几乎是一种无用的精致,而信仰在此发生。显然,任何超越的图式都需要坚固的底座。吴曾经数次提到英格的工作方式对他的影响,“对可能性必然存在的精确性的态度她持有执著”—如果说依然有着“地域”和“身份”的差异,那就是在这里,吴常会说起,自我反省亚洲人的油滑和“聪明”乃至“心术不正”,以及欧洲人的精确乃至残酷、其中渗透的科学似的坚定信念:“如果,今天还有信仰,那必然是一层层薄薄地涂上去的”。而从英格的“粉化”这一精确行为中可以看见:所有的物体经过长期的重复劳作磨成粉末,再细致地收集起来,分门别类做好标签瓶装,虽说“万物一般,俱归尘土”,但这里却不是枯禅似的意境,并没有一颗面壁的心,加缪认为西西弗斯在每次的徒劳和返回中是幸福的,而英格的作品标题道出的是另一种坦然:“对不同事物的同一种态度”。

因此,在展厅中,看得见的部分不是成果,更像是一个开场白;那是形而上的投影。太多的展览是一种落成仪式,甚至是一种祭奠,这次,却只是一个奠基。

—在西西弗斯工作的山坡不远处,应该有一片纳西索斯的水面,会在哪个方位?没有光的时候,纳西索斯在夜里干吗?西西弗斯每天无效地劳动,有天突然把石头推过山了,这就是创作?

—创造在recovery中,无限在rotation中。这样就没有必要翻过去了……