被撕裂的个体

| 2014年06月25日

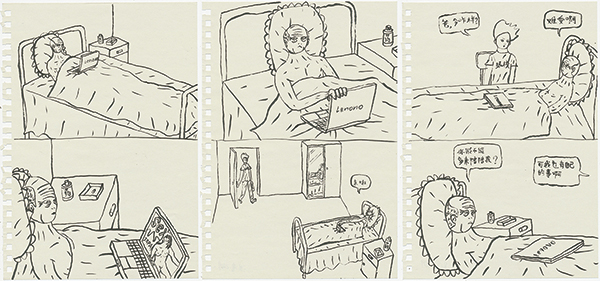

2009年,纸上墨水,14.5 × 21 厘米

在纸上划出第一根线条,温凌不紧不慢地勾勒出一帧帧画面,讲述自己的生活琐事。没有严格的分镜,跟随视线游历,握笔的手自然地在纸上留下微微颤动的疙瘩……

如果说人生就像一个长镜头,温凌意识到真正值得记忆的部分,是由主观选择的图像串接起来的。透过温凌所描绘的这些画面,特别是有意突出的细节,我能清晰地感受到他当时那种复杂而矛盾的心情,但不知后来他是否动过这样的念头:其实该为本是漫画家的父亲递去一支笔,想想如果由他来画上述场景,和自己会有哪些不同角度?又会出于怎么样的心态?

温凌在访谈中曾吐露创作的愿望就是想复制和传播自己个体的内心和表达方式,如同通过新的生命传播自己的DNA,这也是在社会中延续自己的一种方式;并且希望自己所在做的事是不可替代的,因而,反复强化个人特性,保持个体在创作时的自由。

在“温凌版本”的画面故事里,他坚持自己的价值判断,反感父亲遇见垃圾工人时用高人一等的观点来教育他,但又必须愧疚地接受父亲的紧紧搀扶—他仔细地画出了父亲抓住其手臂产生的衣褶;另一方面,温凌让一部笔记本电脑陪伴父亲—笔记本电脑,是年轻人心中的百宝箱,父亲却只能在电脑里看色情片,用视觉刺激来冲淡孤独……当对他人的关爱意识没有充分成长的时候,这个孩子在残酷的现实面前手足无措,最终在纸上宣泄愧疚和辛酸。

对于他那种强烈的主观表达欲望来说,无论是纸上线描还是近期选择的水彩,这些媒介都是最方便快捷的工具:如果一个人的脸部神态让他联想起家附近的海关大楼,他就可以干净利落地用这幢建筑的外形把对象的五官“打扮”起来—在陕北的民间剪纸和布堆画里,人们也是随心所欲地用各种吉祥物品来打扮人的五官,既塑造出形体,又增加了一层含义—如果依靠写实的油画来让这种荒诞的想法在画面上成立,必定会花费不小的功夫;另一方面,摄影或者录像,当然也会保有个人气质强烈的主观镜头,但无论取景框怎么移动,往往也很难不拍下那些相对次要的物象。而在纸上,温凌不仅可以事无巨细地勾勒手机屏幕上每一个APP图标,还可以轻而易举地把握住手机的手指简化到“不成样子”。这种形式上的强烈对比,把作者想让人看到的图像,从现实中肆无忌惮地掏了出来。

这一切,我都是在温凌自己打印、装订好的书里看到的。与很多艺术家动辄6位数的画册制作成本及相应的编辑团队需求比较,温凌的纸上作品传播成本更低、速度更快—家用打印机、订书机即可完成。

每每在展厅里注视着那些巨大尺幅的油画,摇摇晃晃地被工人们悬挂起来的时候,当又一次看到装置在“工作室车间”里装配完毕,等待装箱运输的时候,当注意到艺术家一遍遍计算着作品的制作周期和相应人力成本的时候。手捧几本DIY的画册,一页一页翻看里面的故事,而这位艺术家就坐在一旁,伏在桌上,抽出一张A4纸画出你看书的模样— 他很有可能把你画成一只熊猫。如此场景,显得格外亲切。

“ 纸上绘画”被提出和被关注,并不能证明这样的论断和艺术史发展有什么关系,因为这是再自然不过的条件反射,反感当代艺术创作主流标准的条件反射。我不愿意说温凌是一个漫画家,或者评价他在进行手稿式的创作,在画“坏画”,只能说他对纸面这种媒介的选择,带有强烈的时代烙印。

温凌做纸上线描、水彩和摄影的同时,还在坚持写实风格的练习,来刺激有可能变得惯性甚至僵化的创作方式。中央美术学院的造型训练,是一套根据现实图像在空间、体量上的还原度,来考量绘画者眼手一致的训练方法。学院通常会花大量的时间反复训练,以此强化绘画者表达的准确性。温凌当前的画作看似粗糙,其实那寥寥数笔,极有可能画得非常慢。他既要突出所绘之物的神态,又要遵循自己头脑中,那个臆造出的对现实物象的度量。那么,在几乎完全主观选择的头脑中,靠什么来检验他手绘的准确度呢?他不知道。“说不清楚的地方就不要说”。相比学院里那套检验绘画的标准,在温凌意识中的参照系,很大程度上是基于对自我的相信而建立起来的。

个体和其他人、和社会之间的关联如何建立?坚持单向的个体意识输送,这份执着固然透出难得的纯真,但在残酷的生活现实面前,却不能不看作是对社会成长的逃避—当然,这份执着也从来不缺乏掌声:我们见过不少号称反映人民生活的图像宣传,所以渴望看到个体的发声;看到太多依靠空洞话语支起来的作品,所以渴望宣扬绘画中叙事性和生动性的重要;看到太多中规中矩的绘画(包括漫画),所以渴望粗粝的“坏画”来抗议;读到太多和“绘画已死”的论调,所以渴望年轻人的绘画能为幸存证明;看到现实太多养老的社会问题,所以渴望在作品中找到现实的图解… ˇ总是有人乐于在矛盾和复杂的现实尚未被充分咀嚼时,就非常粗暴地收割百味杂陈的涩果。

要充分解读温凌的这些创作,缺失的不仅仅是一版由父亲角度创作的绘本,还缺失了评论者观看这些作品时留下的各不相同的群像。把这些缺失的信息隐藏起来,并抽离出作者日常情感而给予作品评价,这种做法无疑是一点点地将温凌和他的作品肢解。或许,这才是最现实、最生动的一幅社会画卷—在它面前,任何个体都不曾强大。

越是执着坚持的理念,在被突如其来的现实摇晃时,越容易出现裂缝。也只有在这个时候,属于每个人的创作才有机会逃散出来—在此过程中,创作者会自然选择出最恰当的形式和最实用的工具。于是,又有人急急忙忙地以风格为区分,写就一部艺术史,或按工具分类,开始写绘画史、观念艺术史、新媒体艺术史、行动艺术史,甚至纸上艺术史……