“超级艺术家”—企业化生产策略在艺术创作中

| 2015年03月28日

翻译 / 东大为

插图 / 陈洪伟

2005年起,张洹在上海近郊松江百人规模的加工厂像一个真正的企业一样运作,向全球藏家的仓库输送最新作品。蔡国强工作室现役员工16人,庞大的跨国团队能满足每年在不同国家和地区进行3-5个展览的需要,并在尽量短的周期实施完成更多的项目计划⋯⋯随着艺术创作中商品化属性的生产逐步显现,村上隆2011年中文版《艺术创业论》中提出的“艺术是想象力的生意”像是一剂成功学口号推进中国当代艺术圈的心脏,也提供了我们看待中国“超级艺术家”们的参考消息。

这些“超级艺术家”们之所以拥有个体艺术家无法企及的产出效率,其背后的团队工作担当了生产制作与宣传推广等外部工作,也协助艺术家进行方案调研、分析、应对、协调—是一个以艺术家为内核的艺术创作集体。相较于“超级艺术家”所具备的工厂式的生产力,个体化的工作显然不具备竞争优势。在“超级艺术家”的工作室中,雇用美院的学生和民间手工艺人分工合作,与艺术家结成简单的劳资关系。对于他们而言,这种团队化的“类企业”在一定程度上可以理解为艺术家个体寻求发展而结成的互助团体,对于年轻艺术家来说是个体走向职业化道路的折中办法。“超级艺术家”超越了个体的力量,同时也是对个体创造力的消解,智能的分工和资源的整合为艺术家注入更为有力的机体,形成了一个更具适应性的超级体。

实际上,随着高古轩式的“超级画廊”不断开启全球垄断,同样,“超级艺术家”运营系统的催生,恰恰也是顺应了艺术市场的需要。在画廊寄卖制度压力下生存的艺术家往往无法主动改变销售周期的压力,更难以改变国际市场上定价制度不平等可能于未来带来的价格瓶颈。企业形态的“超级艺术家”在不少艺术家身上出现,成为一种必然趋势的诞生—拥有话语权便在一定程度上拥有了定价权和自我进一步发展的保障。而有一定纪律性和压力强度的团队化工作相较于松散的艺术家个体,在制作、宣传、营销推广、机构合作、制作试验方面也具备明显的优势,并能够对外部(评价、市场)反应做出及时的调整。以蔡国强2014年在上海当代美术馆的个展“九级浪”为例,白日烟火的表演带有明确的公共事件性质,也得到了汽车品牌的赞助。作为话题制造者,蔡国强充分利用了艺术家的社会能量,令媒体自觉将作品与黄浦江漂浮的死猪、雾霾天气等环保生态联系在一起—品牌与机构的双向借力、制造事件提升知名度和社会影响力,这些都是“超级艺术家”们惯常的做法。

雕塑家瞿广慈、向京夫妇创立的品牌“稀奇X+Q”办公室位于北京CBD附近。品牌自2010年创立以来,从产品开发、品牌包装、设计、公关、渠道营销人员一应俱全。瞿广慈、向京的“稀奇”以艺术家的原始作品为基础,销售原作的局部或缩小版本。部分产品同样手工制作,制作限量版本,并与原作一样拥有艺术家的亲笔签名。同时,在销售产品时“稀奇”强调其独立于原作但非商品属性,启用了“礼物”这一中性词语模糊艺术品和商品的定义分界。起初“稀奇”在艺术系统内部以衍生品形象推出并未收到强烈的反响,艺术家们转而意识到品牌形象建立的重要性,强调品牌形象的包装设计,以奢侈品礼物为新定位,在核心商圈建立门店,与明星名人合作推广,效仿商业品牌一样制造顾客的黏性。为艺术品寻求附加值,制造产品化的外延,为艺术作品销售渠道打破壁垒,在保持原作的完成度之上进行衍生开发也不失为一种积极化的处理方法。

从个体聚集为一种集体,是基于互助合作需求的组织。相较于艺术家基于创作需要和生产需要结成的阶段性的、松散的小组,“企业”的建立来源于共同利益诉求的缔结,规模化的生产更为高效稳定,也使得个体力量在系统中不被轻易吞没。因此,“企业”作为艺术创作中的一种策略,不仅为更年轻的艺术家在一定阶段提供了在艺术界打拼的资本;另一层面上,如“稀奇”制造衍生品、艺术家经营艺术品实体/电子商店等脱离艺术市场进行销售的行为,也是艺术品附加值营销的思路,从而跳出了常规商业系统的逻辑。在更多现实应用的层面上,为缺少继续创作资金,难于销售的装置艺术家提示了新的出路,也是“企业”组织方式带来的启发。

徐震没有选择直接借助资本升级打造一个“超级徐震”,而是放弃自己的名字,从2009年起以“没顶”这一去主体性的命名进行创作,利用公司的身份也更加方便地介入当代艺术系统的方方面面。徐震在上海的“没顶公司”下设有行政、艺术制作、项目、创意等部门。艺术家陆平原和其余近30名不同分工的“同事”们在这里一起工作。他们拿月薪,有保险,是真正意义上的上班族。他们像广告公司一样开频繁的头脑风暴会议,正规军般整齐划一地进行生产。没顶公司所经营的“产品”种类也更加丰富:包括绘画、摄影、录像、装置、雕塑、行为表演以及综合媒介作品。徐震不再作为一个艺术家个体工作,而是将方案实施的权利全部交放给助手,或由艺术家助手们提案,甚至一定程度上放弃了监管,整个“工厂”自行运转。徐震的实践看似符合杰瑞·赛尔茨所提出的市场逻辑—“艺术家成为品牌,而品牌取代了艺术”。与上文“超级艺术家”出于加工和生产要求建立起的公司所面临的语境不同,没顶公司仅仅借鉴了企业组织的主干,来解决原始资金的聚集和管理有效性的问题,但组织结构相较真正的公司又相对简化。

以徐震自身的经历为例,定位“以购买和重组他人智慧,二次提炼出炉,或是下订单、出作品”的没顶公司为“超级艺术家”的思路之外提供了另一种路径,也让“企业”的形态和定义更为复杂模糊。—从运营比翼艺术中心到成立没顶公司,徐震将自己的实践隐匿在没顶公司背后,这种无名的生产来自于艺术家对体制的自觉反思:2013年长征空间的“徐震个展:运动场”,则提出了“徐震”品牌的形象概念;2014年,“没顶画廊”作为机构成立,并参展纽约军械库艺博会,代理艺术家陆平原、丁力、徐震,而在莫干山M50艺术区的空间也先后为王思顺和何岸举办个展;同年上海艺术廿一博览会期间,徐震与收藏家周大为合作推出了艺术衍生品商店“皮毛”,其销售作品价格在100 -200元,这样的定价似乎有意让艺术品走下神坛,让人们注意到其本身的商品属性。徐震的种种实践都给予“公司”更具灵活度的想象,也让我们明显地注意到当代艺术具备的几种有迹可循的观念与方法的生产形式:利用西方美术馆和画廊系统对于当代艺术消费的趣味,加速艺术品的产量,利用中国当代艺术现阶段在全球画廊销售中的相对低价进行倾销,通过整体销售业绩的提升,甚至改变艺术家和代理画廊之间的话语权关系,其积极意义在于为艺术家争夺生存发展空间。当然,徐震的策略也可被视为对全球艺术商品化的“超级艺术家”以及中国当下环境的双重讽刺。

具有启发意义的是,在此过程中,徐震借助“企业”让渡了艺术家的身份,将艺术家的工作范围从与画廊-美术馆-策展人-收藏家的关系链条中解脱出来,让当代艺术现阶段固有的创作、生产、收藏模式更确切地浮出水面。艺术家借助其社会能量,更加合法化地介入商业系统,其自身成为了艺术生产链条中身份最多重和切换自如的“综合媒介”。那么,在公司的未来中,是否存在一个更加另类的假设?

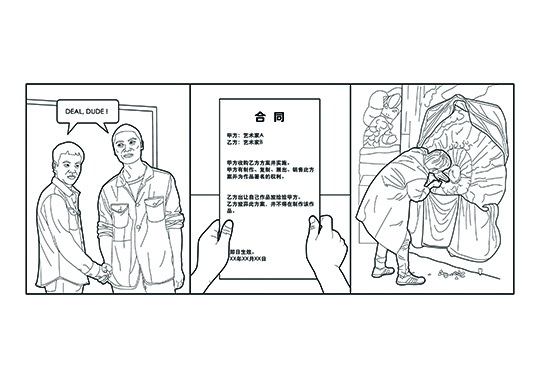

胡庆泰2013年在空白空间的项目展中,以“我收买并实施了某某的方案”展出了8位艺术家的8件方案作品,胡庆泰作为方案的执行者和署名者拥有这些作品。他将艺术生产中的这一过程直露地展现为一种方案“买断”的关系,艺术家成为方案的实施者而非创造者,这向艺术的作者权提出了质疑。某种程度上,这一项目能更清晰直露地展现出没顶公司生产链条中的关键环节—将当代艺术模块化、可操作化,这样的模式启发性在于:作者权的开放可能打破艺术家拥有作品的唯一性,既反对了收藏家的垄断,也反对了艺术品大量复制。

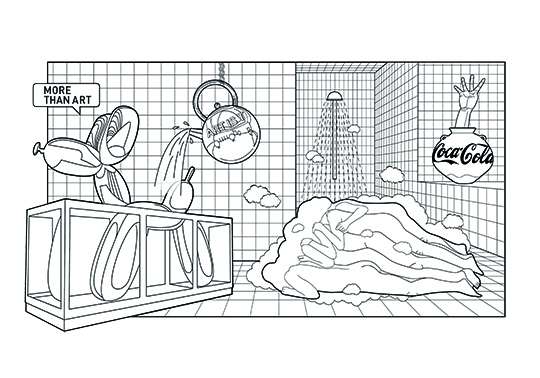

“企业”从生产者的意义角度回应了由资本集中而推动强化的标准化生产,在概念上则可能呼唤出当代艺术的某种“宜家主义”:宜家模式首先建立在规模化的基础上,同时在世界范围内具有流程化和成熟化的研发与生产技术团队,从设计到后期的技术打样跟进,以及设计的评测检验等每个环节变得更加独立和专一,不同部门配合得十分到位,所以设计从构想到成品模型的周期可以很短;同时,如同宜家作为设计师的超级体,支持了每一个个体创作者的原创性,而将设计结构开放、组装完成的环节还给消费者,消解了设计的唯一性。“宜家主义”似乎可以映照出当代艺术系统中的生产和权力结构。

当代艺术的创作是否可能变成有迹可循的制作方法,生产权对每个人开放—解放著作权,艺术家制作的灵光被“去魅”?就如同摄影普及之后,逼迫着以写实为目的的艺术家逃离目前理解作品的标准和工作方式,追求认识上的革新⋯⋯当代艺术的“宜家”是否可能诞生?很大程度上取决于中国当代艺术消费人群的扩大和当代艺术品在日常消费品中比重的增加。如果当“家用型的当代艺术”成为越来越多人群的消费需要,甚至借助网上销售,将艺术的观看和销售加入到大众评价系统,出现不同于现行艺术系统规则里的社会化体验。那么,“当代艺术在未来人群的生活中会不会成为生活必备品?”这一作为前提的假设就可能在局部地区成为真命题。

或许,这仅仅是在当前系统中可供消费的“菜单”之上,提出了新的要求,在张望这个世界时,期待另一种甜蜜又危险的可能。