毁灭迷恋

| 2015年06月26日

对毁灭的迷恋一直在文化的脉络留有里程碑式的踪迹:在当代,约翰·张伯伦用车祸后的汽车残骸作为材料来构成雕塑形象,那些在某种暴力下已然成为灰烬的东西对他来说反而是一种新型物质形态得以生长的土壤。我们完全有理由将其创作与J·G·巴拉德在小说《撞车》中所描述的进行连接,对“撞车”所带来的迷恋, 象征着生命在现代文明的压抑下以极限体验来获得拥有欲望的尊严——尽管那看起来像是一次肉体的挣扎。在古希腊神话里,纳西西斯因为爱上水中自己的倒影而最终坐化为一株水仙。艺术家吴山专&英格曾经从这则故事中想象和推导过自己对于文明的看法:一旦自我迷恋式的观赏成为了目的,文明自身的表演性贯穿发展的始终,也就是说,对自身的迷恋既会推动文明的发展,但也注定了其必然走向毁灭的宿命。这种迷恋的实质,就是对无法抗拒的毁灭的迷恋——如果进一步想象和推导,就更接近另一个古希腊神话的形象——西西弗:如果当迷恋已不仅仅是一种情结,而是一种从真实情感出发的主观能动性,尽管在毁灭的宿命面前一切行动都显得毫无意义,但“无意义”并没有成为西西弗放弃的理由,相反,永远无法企及的标准,成为了刺激西西弗不断行动的契机——从加缪开始,就在肯定这种行动对人类存在的意义,我们也可以想象和推导,这也是对走向毁灭的迷恋的肯定。

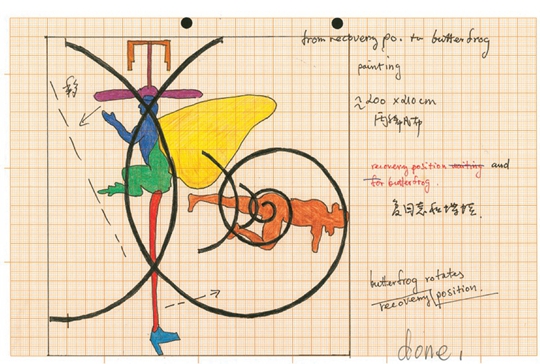

文明发展的这种脆弱性在吴山专&英格的认知中,和生物的“单性繁殖”联系在一起,创造出了一系列的图像:比如“蝶蛙”,两者相结合的生理形态可以展开诸多想象:男女生殖器的形态,蝶的化生,蛙的变态发育……还将卡拉瓦乔的名画《纳西西斯》里主人公双手衬于水面观看自己倒影的图像,高度抽象化,并在身体下方加上了男性生殖器,而这个怪异的两足形象正在用俯卧撑的姿势操一只水杯。

这种第欧根尼式的幽默,从震撼视觉的各种灾难中抽离出来,指向更宏大的规律,人因灾难产生的恐惧抑或迷恋,指向的都不是灾难本身,而是毁灭。