书法的普遍性

| 2015年12月22日

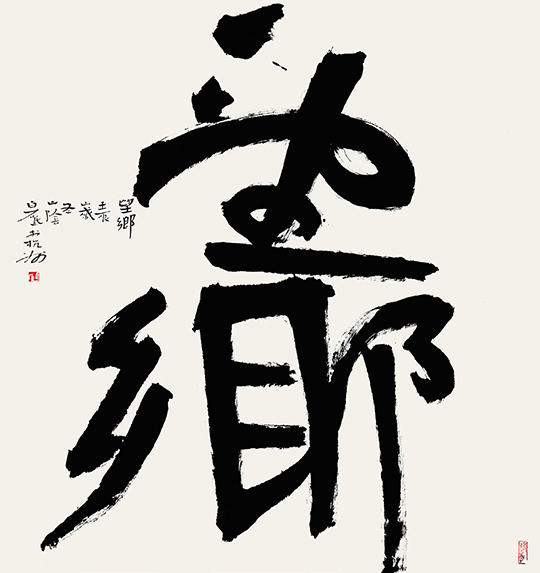

80年代以来当代艺术中的书法实践,更多是作为一种文化(政治)的象征存在;在书法界,无论现代书法(如邱振中),还是“学院派”书法(如陈振濂),抑或极具争议的“民间书法”(如沃兴华)和“流行书风”(如刘正成),更多是在尝试如何逸出既定的文人书写系统,开辟一种新的书写和视觉方式。

然而,在此之外,还是有一些特例,比如白砥。他没有借助绘画、影像、装置、行为等其他媒介,将书法视觉化;也有别于书法界的现代实验——将书写行为和视觉效果作为目的。追求的其实是一种书法语言的纯度,更像是从传统的文人系统中剥离出来的书写。也就是说,他其实并没有彻底逸出旧有的书法系统,相反,在不断地从中汲取各种营养,以丰富和锤炼自己的语言。此时支撑其书写的不再是文人身份及其文化中的“道”或“气”,而是一种专业化的线条、笔墨和造型及其时间和空间的练习和创造,也因此,他更愿意将书法视为一种音乐和雕塑,而不是绘画。

在我看来,这一书写实际建立在一个物的逻辑之上,但物本身并不构成观念,而是经由其客体化的机制释放出了一个具有普遍性的感知维度。就像张恩利画面中悬垂的电线和管子,在这里,物的逻辑抽离了电线和管子的属性,本身不承载任何观念的线条恰恰解放了绘画的时间性和空间性。同样,在《盲人肖像》中,隋建国则试图剔除一切经验的限制,将目光与双手分离开来,从而在一种“无知”或去观念化的状态下尝试一种异质的触知,但实际上,他无法彻底剔除手感及其经验,毋宁说最终所呈现的是身体与认知经验斗争的一个过程。相比而言,郑国谷可能更熟悉书法,书法也是阳江组重要的语言媒介之一,但不同于其通常破坏性和挑衅性的实践,在《瀑布》中,这样一种明确的观念变得模糊,物质性的流动、覆盖及其仪式化的形式中衍生出一种书写的时间、空间及意象,这反而更贴近书法的法度及其形而上的本质。

所谓书法的当代,可能恰恰在于如何超越身份、象征及其特殊性,开启一种新的感知的普遍性。