绘画的荒废姿态——陈国良:飘渺机器

| 2018年08月21日

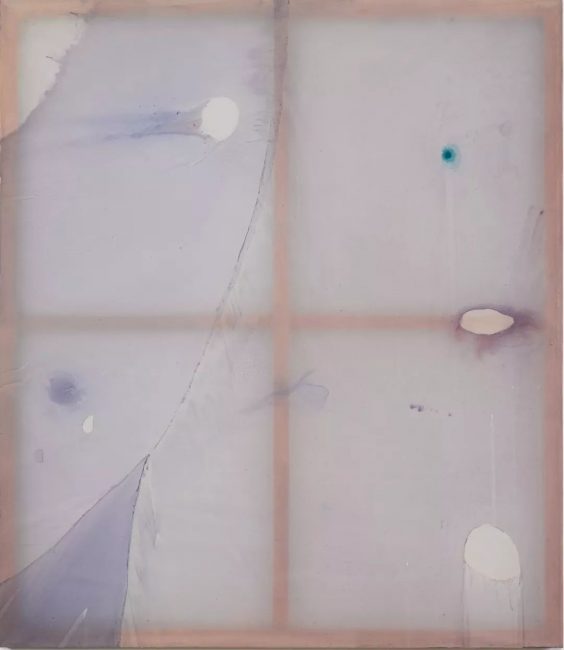

作为今年夏天落地上海的Condo项目的展览之一,大田秀则画廊展出了新加坡画家陈国良近期的作品。艺术家选择以航空专用面料作为画布。这看似是一个奇怪的选择,因为织物本身的防水性使其无法吸收颜料。在开始绘画之前,陈国良必须先用丙烯将画布严密覆盖。这似乎是一种自我阻挠式的举动——艺术家在抗拒绘画颜料的表面上进行绘画创作。与此同时,这种工业材料多孔的特性又给艺术家的工作带来了一种诗意的无用之感,画面的关注点不再是经典意义上的持久性(permanence),而是柔软的,飘渺荒废(obsolescent)的存在感。

其中三幅较大的画布,恰如其分地以《外周仪式I,II和III》为标题。陈国良在新作中更加突显了先前的作品系列“鬼屏”中的“转瞬即逝性”,在形式和概念上回应了旧作。[i] 他显然想到了幽灵:在开始创作这些新画时,他将画布水平放置并沿着画布的边缘绕圈,刻意避开中心而从外沿开始工作,使得画面看起来暗淡而空旷。

“外周仪式”系列被形状不定的肉粉色调渲染,其半透明的表面仿佛在隐喻着一个稀疏、破败的肉体。 陈国良尝试了多种技术让画面留下不同效果的斑迹。伤痕般的深蓝色装饰着画布的角落。有些地方颜色沉浸得十分丰满,另些地方则闪现着一丝暗淡的灰色调。画布另一角,一抹淡紫色浅浅地划过。

值得注意的是“鬼屏”中以垂直、水平和倾斜角度滑动的丙烯颜料,意味着艺术家曾将画布倾斜。颜色是在时间和空间中形成的。这些随机的色彩纹理黏着并悬停在了无遮蔽的框架上方:飘渺的“肉体”进入到绘画的骨架中。画面和支架错综复杂地相互融入于艺术家的逐渐消失的网格。

两幅较小的画作,《肚脐釉》和《无题(轴)》散发着幽暗的色调。这些作品的制作过程是将较小的单色绘画放于另一较大的后方来完成粉紫色和蓝橙色的渐变,也是陈国良在“鬼屏”系列中所用过的技巧。这些轻快,浑然一体的幻象正是艺术家的技法带来的微妙效果。

画面中的空白也令人着迷。艺术家有意选择了橡胶和阿拉伯树胶来阻止颜料的流动,从而形成叶子状的空白,让人们回忆起先前“鬼屏”系列中的《无题(仙后座)》和《蓝紫色断层》。但这种阻碍行为反而更加强调了画面中的姿势感(gestural)。

橡胶形成的平滑排斥线不偏不倚地框定着颜料触及帆布的空间。这样,颜料便可以更牢固地在模具周围约束着它的流动性。但它没有被束缚住,而是更加脱离控制地渗漏、加深了它在画布上的强度。阿拉伯树胶所形成的更粗糙和模糊的边界,让颜料在障碍物周遭合并、驻足和凝结。艺术家严苛的禁令和规则产生了无限且不可知的排列。由此生成的骨白色椭圆状没有受到各种颜色的影响,使得画布显得更为轻薄。

总体来看,陈国良的画作一定是带有姿势感的,这些姿势却是短暂而深邃的。与布里奥妮·费尔(Briony Fer)提出的“表现主义流动性”[ii]——西方艺术史中经典的,不乏沙文主义色彩的,自慰式的自我陶醉和宣泄相反,陈国良的绘画近乎于无声的存在——他在感官边缘沉思沉默,并扎根于平淡无奇的仪式和创作实验。

当艺术家伊娃·黑塞(Eva Hesse)问自己“如何通过不创造而创造?”时,她用一个同样深奥的道理回答:“这一切都在那,它不是新的。它尚未被知晓、思考看到触碰。” 黑塞自创的语句暗示着她作品中无法被触及和感知的情感。对“空白”的写作于黑塞来说至关重要,费尔深思道:“未来都会是这样,毕竟创造是在造尚未被造出来的东西。” 一些类似的特质也在陈国良的画作中显现,特别是它们无用、幽怨的表象下所聚集的潜能。当陈国良将绘画中的行为和对象(避开它的中心,倾斜它,将它平放在地面上,像秃鹫一样盘旋)“去领域化”,并用各式各样的色渍、空白和渲染去充斥画面,他在轻柔且审慎地进行着一项缓慢的工作——重写着绘画作为一种类型的历史遗产。(译/姚越)

[i]与艺术家的通信。

[ii]布里奥妮·费尔,《无限之线:现代主义后重塑艺术》,纽黑文和伦敦:耶鲁大学出版社,2004年。