山中之食:笋的故事

| 2026年02月05日

撰文:曹雨

曼迈农贸市场中的蔬菜和笋

作者拍摄

曼迈市集

2025年4月,策展人戴西云和艺术家程新皓组织了长达一月的“植物纪行”,纪行从亚热带的河口开始,沿着绵延4000公里的云南边境一路向西、向北推进,直到玉龙雪山脚下。我有幸参与了此次纪行的第三程。

在第三程考察接近尾声的时候,我们一行人来到景洪,同行的伙伴,居住在景洪的艺术家资佰的家,就在景洪郊外的嘎洒。资佰告诉我们,在他家往北2公里左右,有一个叫曼迈的农贸市集,每天下午四点才开始摆摊,日落后陆续结束,有各种本地的食物,我们可以去市集买些东西,拿去他家一起吃。

我们这一路从德宏走到西双版纳,看到许多很有本地特色的食物,从各种叫不出名字的野菜,到经常看到,却从不曾吃过的各种花,都变成了食材。这些独特食材,我们一行在盈江、芒市、景洪、勐仑的菜馆中已经浅尝了滋味。这趟行程的时间是四月底,云南独步天下的各种菌子尚未上市,但五花八门的笋和各种奇花异草,却是正当时。我作为一个常年掌勺的饮食人类学家,看到这许多没试过的食材,早就技痒难耐了。

我最瞩意的食材是笋,四月正是笋在厨房当值的季节,市场上卖笋的摊子少说也有七八家。其间也有许多摊档卖酸肠、酸肉,都是用盐和米粉腌酸的肉类。我以前做发酵食品研究的时候留意过,但除了鱼鲊以外并没有吃过其他类型的,这回看到,两项合并,心思要做一道酸肉炒笋。东坡有言:“无竹令人俗,无肉令人瘦”;后人往往加两句:“不俗也不瘦,餐餐笋煮肉”。古人对笋有别称“刮肠篦”,是把竹笋比作一种能“刮”掉肠道里油脂的东西,所以烹调竹笋往往配合稍微油腻一点的肥肉、油脂。常见的菜式“油焖笋”“腌笃鲜”“笋炒腊肉”皆是遵循搭配的食疗原理,想来酸肉炒笋,也不会难吃。

酸肉炒笋制作中

摄影:资佰

傣族的酸肉、酸鱼其实就是古代做“鲊”的传统,宋代江南地方吃鲊很普遍,种类也有十余种,但到了明代以后,由于医家有“生鲊损人”之说,所以后来生鲊就吃得越来越少了,改为蒸熟了吃。如今江南仍有名为“鲊肉”的食物,俗称“粉蒸肉”的,就是做熟了的鲊。现代粉蒸肉上用的米粉并没有经过发酵,所以完全没有酸味。不过在《尔雅》里,鲊的原意就是“以盐米釀之如菹”(菹即酸腌菜),如今日本的寿司,写成汉字也可以作“鲊”,而米也要加入醋,同样也是鲊演变而来的后代。

由鲜变苦

我在曼迈市集上买来的笋,经过清洗、剥去外壳、切片、焯水浸泡,再与酸肉炒在一起,合体成菜了。黄色的竹笋配上红色的酸肉,看来甚是可爱,一端上桌,大家就纷纷把筷子伸向这道菜。但须臾之间,数人把刚刚进嘴的笋吐了出来,有人大呼好苦,更有一人冲向盥洗台漱口。吃到肉的人尚且不言语,吃到笋的大概都与所期相距甚远。

我自己随后也尝了几片笋,苦味实在十分突出,大概是我多年不曾吃苦笋的缘故,已经不是很能适应这种苦味了。竹笋的鲜味在受到阳光照射,开始“发青”后即会极大减弱,同时,竹笋中所含有的酪氨酸(Tyrosine)会水解产生紫杉氰苷(Taxiphyllin),有苦味,经消化等外力破坏时容易产生具有高毒性的氰酸,从而发生中毒。回想起来,这批竹笋的尖部确实有一点发绿,但还未长出叶片。

虽说吃苦笋容易中毒,但在我的祖籍地客家山区,确实有吃苦笋的习惯,比较常见的做法是苦笋炒腩肉。我印象中小时候回老家,经常会有这道菜,因为苦味的缘故,当时我也没有多吃。多年不见,笋君还是同当年一样的苦。资佰看到众人惊讶于苦笋之苦,说在亚热带地区的人,苦瓜苦菜在所常见,笋有一点苦味是正常的,并没有多么骇人。

苦笋在古代也是有记载的,宋代黄庭坚就写过一篇《苦笋赋》:

余酷嗜苦笋,谏者至十人,戏作《苦笋赋》,其辞曰:

僰道苦笋,冠冕两川。甘脆惬当,小苦而反成味;温润缜密,多啖而不疾人。盖苦而有味,如忠谏之可活国;多而不害,如举士而皆得贤。是其钟江山之秀气,故能深雨露而避风烟。食肴以之开道,酒客为之流涎。彼桂斑之梦永,又安得与之同年!

蜀人曰:“苦笋不可食,食之动痼疾,令人萎而瘠。”予亦未尝与之言。盖上士不谈而喻;中士进则若信,退则眩焉;下士信耳而不信目,其顽不可镌。李太白曰:“但得醉中趣,勿为醒者传。”

黄本人嗜好苦笋,甚至要为它写赋正名,其中”小苦成味“之句,颇有饮食之哲思,但宋时之人也知道食苦笋有损身体。

铃木春信,《雪中采笋》,约1765年

彩色木版画,24.5 × 18.5厘米

酸笋臭笋

这几年由于柳州螺蛳粉的盛行,使得酸笋全国扬名;而酸笋扬名的关键,在于它毫不掩饰,余味悠长的臭气。开遍全国的螺蛳粉店,莫不以无形无声的酸笋臭味作为招牌,它能够拐弯抹角,直达半径50米内的每个潜在顾客的鼻腔,勾引嗜臭者前往。酸笋是柳州螺蛳粉四大核心要素之一,与米粉、辣味和螺蛳一起,构成了这道风靡全国的特色美食。

如今酸笋以广西的特产而闻名,但在南岭横贯的北纬25°(±2°)地区,大致从广西田林到福建漳州的山区一线,酸笋是不分民族普遍流行的食物。在南岭一线,形成了一个长达1300公里的酸笋文化带。在不同地区有着不同的称呼,广西一般称为酸笋,而在粤北客家地区则称为臭笋。酸笋独特的气味来源于笋类中含有的大量半胱氨酸和色氨酸,这些物质在发酵过程中被分解后会产生硫化物和吲哚,从而产生显著的臭味。

酸笋虽然有臭味,但它的优势在于不但不减少笋的鲜味,反而能够通过发酵而加强鲜味;酸还能把笋中的纤维软化,保持鲜笋的水分,维持脆嫩的口感。所以酸笋除了臭以外,在其余方面简直是食物中的六边形战士,臭味则是久在其中而不知。

自清以来,除了皇帝和近臣以外,北方的寻常百姓是几乎不可能品尝到竹笋的鲜味的;即使在交通便利的今日,空运到北京的鲜笋往往也要大失其味。价廉且耐久的酸笋也许是现代北方人重拾笋的味道的唯一选择。

山区产笋

话归竹笋。如今我们想到笋这种食物,立即会与山区联系起来;能够以鲜笋作为特产的地方,往往也都是南方的山地。比如我这次考察的德宏、版纳,到处都是绵延的山峦,也完全符合产笋的刻板印象。不过细细想来,竹林产笋,而竹林并非只在山上才有,且竹子是喜温喜湿的植物,反倒是温热的河谷地带更适宜竹子的生长。

我们如今的山区产竹笋的印象,是因为人类活动造成的。平原河谷地带更适宜种粮食,竹子本来不喜欢住在山上,是人类要种粮食,才把竹子挤到了山上去。林洪在《山家清供》中写:“夏初竹笋盛时,扫叶就竹边煨熟。其味甚鲜,名曰‘傍林鲜’。他只说了傍林,并没有说傍山,而如今人人往往“山林”并称,只是因为平地上早已没有“林”了,原本的平地之林,早成了城市、道路、农田。

竹笋是山区特产的印象,可以说是一种人造地理景观。从人文地理学家段义孚(Yi-Fu Tuan)的地方感(sense of place)理论来看,“山区产笋”是一种人类经验和文化建构的地理空间认知,这种认知既包含了实际的地理变迁(竹子被迫迁移到山区),也包含了文化想象(将山区与野生食材的关系自然化)。“山区产笋”这种人造地理景观也体现了段义孚所说的“地方性”(placeness):人类通过持续的地理变迁和文化想象,将特定的景观特征与特定的地理空间紧密联系在一起,最终形成一种集体认知。这种认知甚至已经覆盖竹子原本更适合生长在平原河谷这一植物性事实。

华北笋的衰落,其实也与地理变迁相关。笋是为数不多的,中国人从两千年前就开始食用,并且一直食用至今的食物。《诗经·韩奕》中有“”其蔌维何?维笋及蒲。”“这里说的是韩侯去觐见周天子,路途中有人奉献食物,其中的蔌(蔬),有笋和蒲。《诗经·卫风》中有“”瞻彼淇奥,绿竹猗猗”“,《周礼》中也有笋菹的记载,这些都说明了先秦时代的华北是产竹笋的。华北的农业开发比江南更早,平原的竹子早早就让位给了粮食作物,而北方的山区则更加寒冷,竹子无法生存;再加上秦汉时气候偏暖,往后则越来越寒冷干燥,大规模的竹林在北方至迟在宋元以前就消失了。今陕西盩厔仍有司竹镇为地名,就是承袭唐宋司竹监、明司竹局之名,但自明英宗以后,就几乎没有出产。

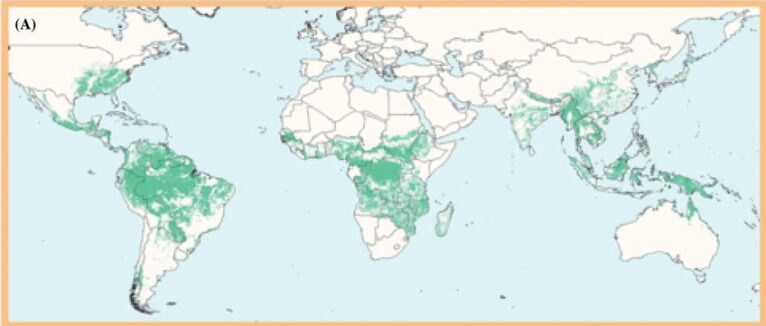

竹的分布(来源:Zhao, Hansheng et al. [2017]. Announcing the Genome Atlas of Bamboo and Rattan [GABR] project: promoting research in evolution and in economically and ecologically beneficial plants. GigaScience. 6. 10.1093/gigascience/gix046.)

食笋尝鲜

世界上产竹子的地方很多,但吃竹笋的地方就只有东亚、东南亚、南亚和埃塞俄比亚这四处。其中东亚的中日两国每年要消费竹笋2.1百万吨(其中中国1.3百万吨,日本0.8百万吨),占到全球消费量的95%以上。这些数据说明竹笋就只在东亚是常见的食物,其余的东南亚、南亚、埃塞虽然也吃竹笋,但消费量与东亚相比,小得可以忽略,也并不是普及而常见的食物。

中日嗜笋,主要是为了一口鲜味。笋中含有17种氨基酸,是没有味精的古人难得的鲜味来源。与此同理,火腿、干贝、香菇之类的传统山珍海味,也都是提鲜的素材,是高汤中起到画龙点睛作用的关键。而竹笋的鲜味,更难得的在于转瞬即逝,不可耐久。在传统的东亚审美中,稍纵即逝的鲜美,要胜过持久而容易保存的鲜美,素食的鲜味要在肉食的鲜味之上,所以如果要比较火腿和竹笋的鲜味高下,那么竹笋显然是更高级的鲜。

文人都喜欢写笋,唐代王维有《冬笋记》,李峤有《为百寮贺瑞笋表》,陆龟蒙有《笋赋》,白居易苏轼、黄庭坚、方岳、李贺、李商隐都有关于笋的诗词,林洪《山家清供》中至少有四品关于笋的美食,李渔称竹笋是“蔬食第一品”。文字表达的丰富,也是情感丰富的体现,笋的”高级感“,也正是通过文学来加持的。

笋的鲜味,恰似“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”,笋中所含氨基酸极易水解丧失,所以采收超过两三天,或者经过长途运输的笋往往寡淡无味,至多有一点脆嫩的口感。这也就是林洪要在竹林边现采现吃”傍林鲜“的道理所在。

曹雨,1984年生于广州,饮食人类学家,笑笑口的毒舌厨师,代表作有《中国食辣史》(2019)、《一嚼两千年》(2022);目前在广州暨南大学教授《中华食馔研究》与《华人移民史》两门课程。