轮回的理想

| 2012年03月13日

提到川美,它在中国当代艺术界内所建立的巨大声名, 常与近三十年从这里走出的那些画家们联系在一起。所以, 在许多人看来, 这座美院俨然是一所公认的为中国当代艺术行业孵化画家的基地, 黄桷坪就是那个牵动他们眼光的第一现场。如今, 高大的烟囱不再用来指明发电厂的方向, 与那条古怪的 “涂鸦街”一同成为川美的地标参照, 讲求实用的来客也无心顾及黄桷坪的沧桑, 他们中的大多数只想抵达那个因绘画而重要的黄桷坪。

在有的人眼中, 川美的绘画传统是引以为豪的光环, 但对于在黄桷坪的另一些人而言, 它却是绞杀 活力的绳索,外界对其的聚焦使得重庆本地的当代 艺术陷入到一种双重的困境之中, 川美原有的相对保守、迟钝的学院体系并未明显改观,后来的艺术市 场又在放大它的影响力,两者的合流都在客观上延 缓了重庆本地的当代艺术对其自身系统的突破与建 构。虽然, 黄桷坪几乎容纳了重庆所有的艺术资源, 但除了散布其间的多个工作室群落之外,目前也只有 川美对面501艺术基地的器·Haus空间(Organhaus Art Space)以及校区内的重庆美术馆在不间断的做 展览,而这种局面已经持续多年。

机构空间的匮乏也就意味着展览机会少,无法 形成一种有效的展览机制以激发当地艺术的日常实 践。虽然,国内的艺术生态可以为艺术家们提供越 来越多的机会— 事实上,许多从川美毕业并有志 成为职业艺术家的艺术青年早已开始近去成都、远 赴上海、北京等地,但似乎除了画家群体之外,从事 其他媒介实践的人一旦离开却少见回来,更别说对后 来者施以积极的多元化艺术引导。所以,艺术生态上 的“马太效应”始终是重庆实验艺术所面临的一个 现实问题。

并非没有人为此尝试过改变,作为重庆实验艺 术家的代表之一,李勇就曾在2005年,与鲍栋、倪 昆、王俊、葛磊等人以自助的方式创立过一个取名为 H2的空间。铭牌虽然至今还挂在501艺术基地底层 的一个空间门口,但它只维持了一年的时间,在做了 六个展览后就告结束。对于李勇而言, 之所以会愿意 自己出钱做空间是与他个人的亲身经历有关。

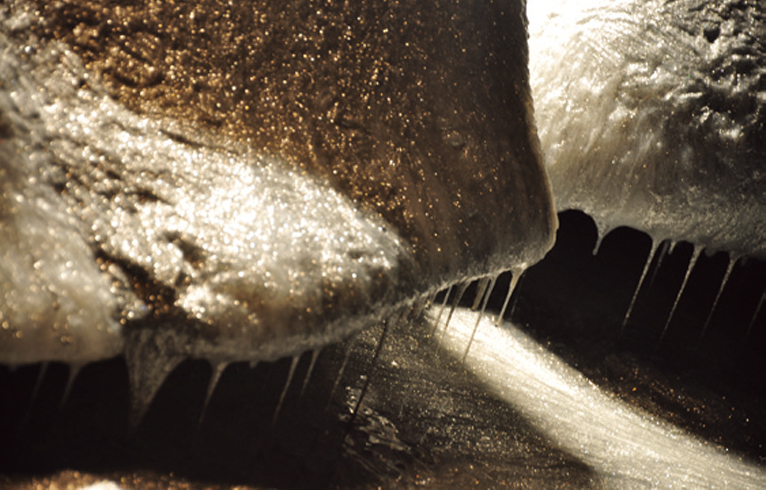

在2000年的时候,刚从川美版画系毕业的李 勇与黄奎、李平虎、李川、马杰等川美同学集体组织了一个名为“失语”的实验艺术展。出于对学院体制 的失望,大家想到离开黄桷坪寻找重庆其他场地做 展览,在几经碰壁之后, 最终在沙坪坝的一个楼盘的售楼处开幕。“失语”展览适逢中国的实验艺术 自“ ’85运动”之后的又一个蔓延全国的高潮, 并开 始被官方美术馆主办的“上海双年展”所接受。似乎一切都在向好的方向发展,“失语”也受到了预想不到的广泛关注,甚至来自一直消极对待实验艺术的川 美的学院体制。因为当时出现的这个实验群体, 重庆的实验艺术开始勃发,不断有年轻学生的加入, 但几乎每次展览都得临时去找一个替代空间,比如2004 年“洞”的展览地点就是黄桷坪的一处防空洞。所以,带有自治性质的H2可以说是由策展人与艺术家对重庆窘迫的空间环境所做的一次应激性反应。

不过,H2空间的消失也绝非是一个偶然。虽然,鲍栋在2006年转去上海工作,在他离去之后H2空间很快就关闭了,但两者之间其实并没有因果关系。作为当时在黄桷坪最为活跃的年轻策展人,鲍栋的策展与批评工作被当成某种对重庆当地实验群体的推出与拉动,可现在回头来看,无论是他在重庆撰写的对于卡通现象的批评,还是他2006年在重庆美术馆策划的“遭喻现实”当代艺术群展,更多的是在确立他个人的结构主义语言学思考范畴。

巧合的是,鲍栋的离开与中国的当代艺术市场进入那个疯狂时期几乎同步,当黄桷坪的工作室在 不断迎接各地纷纷涌来的画廊主的时候,又会有多少人真正在乎某个人的离去,又会有多少人去正视某个群体的瓦解,因为市场的选 择从来只对应个体而非全部。鲍栋的离开以及之前更早的像储云、黄奎、李平虎 等等许多艺术家的离开,只是一次又一次的提醒人们注意重庆在艺术生态上固 有的顽疾。所以,H2其实是被当时国内正疯狂生长的当代艺术生态系统所吞噬掉的。

当整个系统近乎报复性的补偿之前所谓缺失的时候,重庆的实验艺术家们 务实的拿起画笔也变得正当起来,而突如其来的职业艺术家维度在某种程度上 也在打击他们内心的媒介优越感,因为在市场的面前,大家成了聚居在黄桷坪的“黄漂”。虽然,“黄漂”这个词在市场的泡沫退去之后,现在已很少被人提到, 但市场对黄桷坪的心理影响仍能从这里的工作室中看到,几乎每个工作室都能 看到绘画作品,尽管有时遇到的艺术家更愿意交流自己的行为或者装置作品,但 从职业角度考虑,至少从事绘画要比在考前班代课显得有尊严感一些。

当整个系统近乎报复性的补偿之前所谓缺失的时候,重庆的实验艺术家们 务实的拿起画笔也变得正当起来,而突如其来的职业艺术家维度在某种程度上 也在打击他们内心的媒介优越感,因为在市场的面前,大家成了聚居在黄桷坪 的“黄漂”。虽然,“黄漂”这个词在市场的泡沫退去之后,现在已很少被人提到, 但市场对黄桷坪的心理影响仍能从这里的工作室中看到,几乎每个工作室都能 看到绘画作品,尽管有时遇到的艺术家更愿意交流自己的行为或者装置作品,但 从职业角度考虑,至少从事绘画要比在考前班代课显得有尊严感一些。

相比那时,现在的黄桷坪显得有些落寞,这既有市场的原因,也有川美2010 年大部分院系搬到沙坪坝区虎溪大学城对它的负面影响。虽然,九龙坡区政府一直在致力于将黄桷坪改造成艺术区或者是文化创意产业园,但除了将过去工业基 地遗留下的仓库转租给艺术家当工作室以外,当地政府的愿景现在还未提供一个值得期待的雏形。倒是从2006年就一直在黄桷坪的器·Haus空间此刻显得既重要又难得,尤其是在川美脱离了黄桷坪,重庆美术馆体制化日益严重的当下, 客观上都将“ 器·Haus ”推向一个前所未有的枢纽位置 。

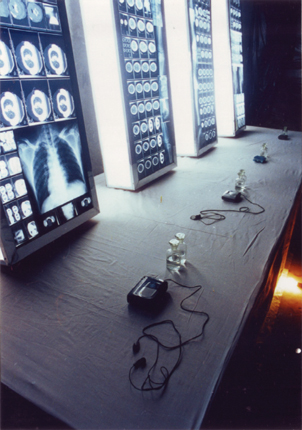

“器·Haus”的历史渊源可以追溯到更早的家·M公社。2001年创立的家·M公社,曾经相当长的时间里是重庆实验艺术主要的活动地点,也是文艺青 年的聚集地,这里时常举办先锋音乐、观影、画展等各类文化活动。“器·H aus” 现在的负责人也是家·M 公社创立人之一的倪昆( 另一位创立人是庞璇 )。所以 ,现在的空间也沿袭了家·M公社的活动特点,从对国 内外的独立电影的展映到2008年启动的艺术家工作 展示节,力图多方位、多角度的制造和维系一种公共 交流的场域,展览只是其中的一个环节。

“器·Haus”之所以能长久存在,是与整个空 间 采 取 的 外 向 型 策 略 有 关 ,可 以 说“ 器·Haus ”或 许 是整个重庆最有国际经验的艺术机构,从它的资金 来源就可见一斑。空间创办人杨述的出资只是承担 房租、水电以及两个工作人员的工资等常规性支出, 而相当一部分的项目费用则是借助国外基金会以及 国外政府发达的艺术赞助机制解决的。只是,国际交 流项目的质量往往受制于对方交流的艺术家水平, 所以很不稳定,但从空间的运营策略而言, 此类项目的重要性在于可以为国内一些优秀的年轻艺术家来 重庆交流或者去国外驻留提供物质条件。当关注新倾向渐成一股潮流的时候 ,“ 器 · Haus ” 对年轻实验艺术实践的侧重,将使得它在相当长的一段时间里保持空间的影响力。

作为一家民间性质的非营利空间 ,“ 器 · Haus ” 继续的是黄桷坪许多人长久以来的艺术理想,而它与2010年新晋成立的嶺画廊之间的合作,是否预示着重庆当代艺术正在形成本 地系统合力的某种可能性。嶺画廊坐落在渝中区著名的鹅嶺公园内,投资人周迓 昕原先是一位当代艺术的爱好者与收藏者,虽然转型成为画廊家有些偶然,但他 在艺术上的开放态度以及对本地收藏环境的清醒认识,使得画廊从成立伊始就 格外注重其自身学术品质的构建,而由该画廊艺术总监田萌所策划的“黄桷坪的 浮士德”系列展览、活动与讨论计划,则从本地的肉身经验出发,将黄桷坪的实 验艺术纳入到对文化自治的新问题的讨论中。

整个“黄桷坪的浮士德”根据认识论与实践的辩证关系, 共分为“废墟的臆 想 ” 、“ 子曰 ” 、“ 荷尔蒙时代 ” 、“ 后荷尔蒙时代 ” 、“ 乌托邦的妄想症 ” 五个部分 , 先从对历史的考察与调查入手,进而引入知识背景,再回复到身体与当下之间的 结构, 最终导向个人甚至是区域性的文化自治。虽然, 现在谈文化自治可能为时 尚早, 但无法否认的是, 因为这一系统计划的实施, 在2011年重庆的实验艺术力量又重新涌动起来, 远离黄桷坪的川美仍旧是其重要的策源地之一, 而更为重要的是, “黄桷坪的浮士德”试图确立的主体意识与反思机制, 正是当代艺术赋予个体冲破局限的利器。

如果从千禧年算起,从黄桷坪开始的重庆实验艺术在2012年将进入又一个地支轮回, 而此前的12年中,黄桷坪到底有哪些未曾改变, 有的人会说那间老茶馆, 有的人会说烧菜的味道, 对于本地的实验艺术而言, 始终未改的是地缘上的群体意识, 外面的人会说那是抱团取暖, 但里面的人也许会说, 现在是一个好的时机。