第九届上海双年展:重新发电

| 2013年03月17日

在上海双年展预展开放的第一天,年轻的藤原赛门向我和一对艺术家夫妇简短地聊起了他正在展出的《丽贝卡》(2012年),一组占据展厅台阶一半空间的约二十具翻模人像。藤原指着其中一座有着白人少女面孔的泥塑,告诉我们这个形象取自2011年英国伦敦骚乱的一名当事人。她的名字叫丽贝卡,也就是这件装置作品的主角,十六岁芳龄,由于抢劫、破坏、盗窃和其他闹事的同龄人一样被保守党党魁们斥责为“恶棍和罪犯”,并面临起诉和逮捕的风险。幸运的是,藤原让她参与了自己的一项社会干预实验,代替铁窗和庭审,丽贝卡被送到中国展开一次为期两周的旅行,唯一的限制是她完全与英国国内的环境隔离开来,没有社交网络,没有任何联系。这种干预实验类似一次愉快还有人埋单的“上山下乡”和自我改造,在行程的中途,丽贝卡还参观了西安的秦始皇兵马俑,后来她被安排进入一个雕塑工厂,按照兵马俑的模子翻出了眼前的这组作品。

如果没有这个背后的故事,我们很难了解《丽贝卡》背后的意图。藤原赛门跟我们说,他想用旅行这样一种教育方式,让丽贝卡完成她对英国本岛文化的反思。这是一种玩笑式的对自由、个体及社会的文化表述。从创作者的角度来看,藤原赛门提供了一种惯常的全球化生产模式:艺术家们通过旅行或站在他者的角度来思考自身,他们通常运用身份的差异来制造全球化的新景观,并试图用某种仪式来重新激活可替代性的社会方案。

这种症候式的阅读和生产也相应构成了本届双年展的一个基调。从空间的方位来看,正如策展人邱志杰手绘的地图,这次双年展,无论是位于黄浦江边由工厂改造的主场馆,还是分散在其他角落的城市馆、中山公园计划,都为在全球各地旅行并创作的艺术工作者们临时搭建起来这样一个“异托邦”位所。在这个位所里,我们有机会看到作为个体的艺术家,他们是如何工作以 及如何思考,他们又如何在一个松散的目标下— —如本届双年展多次强调的“重新发电”—超越个体而形成共同体。

然而,这并不是一个新鲜的方式。批评的声音有些将这次双年展回溯到让·赫伯特·马丁1989年巴黎策划的“大地魔术师”展览,因为正是后者开始了西方的全球化展览模式,而这次双年展并没有突破这一旧有框架。所不同的是,冷战结束时期的社会政治动荡给“大地魔术师”展览所带来的东西方美学差异,以及由此而来的巨大震惊,已经完全在此后的展览中(包括本次双年展)被一种平面、均质的风格差异所取代。即便这样,在这次双年展上,那些最为陌生化的反倒不是有关黑人运动、同性恋、女权、少数 族裔的作品,而仍旧是那些前共产主义国家所提供的独特美学经验和社会景观。如城市馆“幽灵徘徊的莫斯科”就直接将东西方对立遗留的问题直接转化为展示的内容。它至少展现了俄罗斯两幅不为人熟知的面孔。安德烈·菲利波夫的装置《摇晃的灯火管制》(2012年)是一组拜占庭文化色彩极强的旗帜、扇面、草图、纹章构成的场景,借用隐喻,艺术家将苏联的帝国历史与拜占庭的文化传统建立起联系。

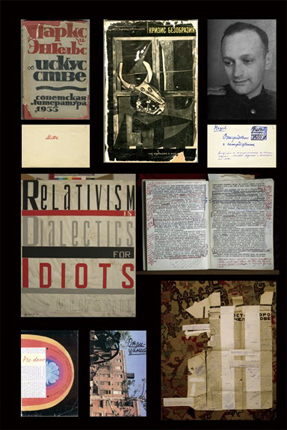

迪米特里·古塔夫专门辟出一个空间,用文献档案的方式回顾了米哈伊尔·里夫希茨,一位已 经被人遗忘的苏联现实主义理论家的生活工作状态。这种方式不由得让人想起正在同时进行的,由鲍里斯·格罗伊斯策划的“历史之后:作为摄影师的亚历山大·科耶夫”(深圳OCAT,2012年)。重提科耶夫—这位具有人道精神的马克思主义者,同时也是欧洲共同体的设计师之一,实在可以看成是策展人格罗伊斯对后历史时代种种混乱、困惑的一个解决方案。同样,莫斯科馆策展人将古塔夫创办的里夫希茨研究所的文献档案以展览方式呈现出来,也可以视为一种重读的努力。应该说,俄罗斯、东欧这些仍旧处于社会变革、转型的社会,它们所遗留的和正在并发的症状是欧美这样的现代自由社会无法想象的异质景观。这种差异性,尤其现代政治身份普遍产生危机之后,将迫切面临重读的可能。

在这个层面上,这次双年展所做的工作就是提供了一个空间化的平台,让不同领域工作、不同方向思考的艺术家们对几乎所有问题都进行重读。当然这种说法有些夸张,然而,当无数个艺术家的个体性创作和不同的策略被放在同一个平台等量齐观时,我们首先发现的是,这个由差异性构成的共同体是非常松散的,是没有行动力的。差异性不仅没有构成对总体社会的一种质疑,它们反倒是处于离散状态,在一个松散的展览机制平台上互相消耗力量。最好的状态也仅是它们在形成某种补偿性的景观,为不同的社会提供交流和理解的可能。而不好的状态则是产生类同于城市馆店口这样的作品,文献档案工作的努力最后化为光鲜亮丽、没有任何问题发生的城市宣传片。

如果我们抛开很多成见、偏见,这次双年展还是具有它耐读的地方,至少它提出的是一个我们正在面临而且现实性很强的命题,REACTIVATION。耐心的观众可能只要再等上一个月,比如说十一月,就会发现彼时的西方主流媒体在报道中国时,都在频频使用着“Reactivation”这个词。因为这个时候,权力阶层的过渡、经济结构的调整都有可能再次激活(Reactivate)近乎停滞的国家机体。这种对应并非偶然和巧合。事实上,在一个更广泛的平面里,各种危机的载体都需要这样一次重新发电,濒临破产的欧洲如此,被“桑迪”飓风袭击的美国如此,老龄化并遭受核危机的日本如此,日益消沉的当代艺术更应如此。 蒲鸿