《刺纸》:“工坊”今昔

| 2022年03月10日

诞生于2019年的《刺纸》杂志,乍一看从任何编辑或出版意义上都不太“友好”——如果将工作模式上的”友好“理解为权责分明、流程清晰、运转平稳的话。然而,在“手工木刻+家庭打印”这一看似朴素简明的公式下,《刺纸》编辑陈逸飞、欧飞鸿在杂志的编辑和出品过程中玩了无数“花招”:他们深居广州海珠区的小洲村,联合当地社群的朋友们刻版画、做书;也频繁旅行,去到全国各地交朋友、做工作坊、玩“推手”,试图在实践中探求和分享主流之外的社会生存方式。

基于友情的工作,或由工作延展出的友谊,是否足以成为当下艺术生态中的一种替代性方法?工作坊的流行会在何种程度上让从业者们打破成本—收益思维,摆脱如影随形的系统性牵绊,更加轻松直接地享受实践(无论关乎艺术或其他)本身所内蕴的生长性力量?《刺纸》的实践所埋置的“交往”与“游玩”的种子,会在多久的未来抽出枝芽乃至形成荫蔽?

同为文字工作者,我对另辟蹊径的工作方式向来心怀憧憬——于是有了这场编辑之间的谈话。

——任越

-610x358.jpg)

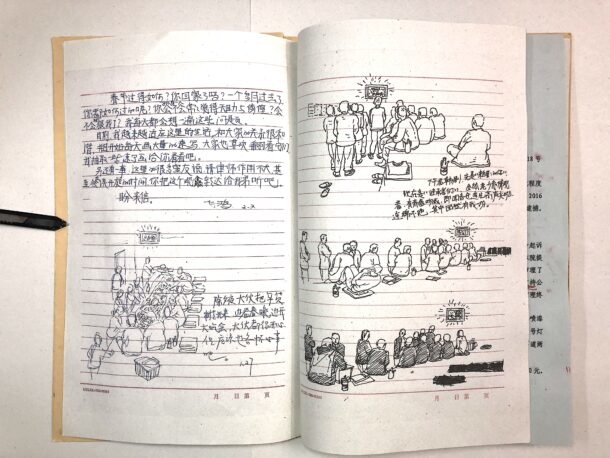

《刺纸》编辑部,小洲村,广州

刺纸供图

LEAP:逸飞、飞鸿,让我们从最直观的部分开始谈起吧,这里可能掺杂着我的直觉,请你们指正。《刺纸》做内容似乎向来带着很重的“玩儿心”,从扉美术馆的参展项目一路发展到了一种凝聚许多人的思考、生活和审美判断的工作方式(同时也是工作成果)。

如果说自印手册作为一种高度概括的物质形态凝聚了《刺纸》编辑想做的一些事情或所相信的某种理念价值……那么后者是如何反映到《刺纸》当下产出的样态和美学上的?除了参加展览、出席分享会甚至参与播客录制,为什么你们的工作重心是这样野蛮生长却稳扎稳打的小册子,而不是其他媒介——比如更加主流的出版方式?这是缘分使然,或是深思熟虑之后的结果?

陈逸飞:《刺纸》初始是飞鸿想好了一个雏形后邀请我作为联合主编参与,而最初的自印手册这个选择我想是和身边朋友的实践经验有关。比如飞鸿有参与到副本制作和《冯火》的工作中,我也是它们的读者(做《刺纸》后也和副本制作有一些合作)。

我自己虽然是版画系出身,但在学院里学习的是如何用版画来做“艺术作品”。我没有在版画系学习过木刻,我和飞鸿的第一张木刻版画都是为《刺纸》制作封面。我们在小洲村的朋友覃岛其实更早地使用了木刻版画来做他的“论电影院”放映海报。

对家庭喷墨打印机和新闻纸的选择源自飞鸿的经验。飞鸿比我大十八岁,在他读大学时,家庭喷墨打印机就像单反相机一样,是大学生的流行配备。正是这种打印机使得大众更容易生产印刷品、自制书,可以不依赖文印店和印厂。后来飞鸿也是《冯火》的广告经理,有用家庭打印机印、骑马钉装订的经验。

广州天河电器贸易市场内的店铺

网络图片

我自己在审美上会偏好表现主义那种略微粗犷的风格,飞鸿在《刺纸》之前的作品,比如“夜巡”、“入废墟”和厕所涂鸦是有着对主流以及规训的叛逆、调侃和戏谑的,它们同时包括了身体行动性。我觉得在《刺纸》的编辑和制作上也体现了我们各自偏好的交叠。

《刺纸》书延伸出去的部分里也体现出我们之前积累的生活习惯与选择的发展:工作坊一方面与我感兴趣的教育工作有关,其中工作坊组织方式与飞鸿对“师生关系”的弃绝有关;实体空间与飞鸿“家游”项目有关(将自己的家开放出来),也跟我在客厅做“夹山改梁”的落脚招待有关……我们会灵活地从各自生活、实践的经验出发,去构想种种新的方向。

做这样的书对于我而言属于缘分使然,因为是飞鸿受到扉美术馆展览策展人李巨川的邀请而拟了《刺纸》最初形态的方案,而展览之后《刺纸》的种种变化,是我们每一阶段根据不同处境综合判断后的选择。不过我们的深思熟虑也总伴随着缘分:遇见不同的人,产生新的碰撞,再根据这些新的状况去想下一步可以做什么——而这些对于下一步的想象,也总是在我们日常相处的来回讨论和实验中被确认下来。

欧飞鸿:“主流的出版方式”是指拿书号在出版社正式出版么?我们不是搞出版的呀,在这里拿书号比登天难。再说,搞正式出版也太无聊了吧。木刻版画、家庭打印、手工装订,简单便宜方便自由,适合每个无所事事的屌丝拿起来就干,无需深思熟虑。

《刺纸》木刻封面

刺纸供图

LEAP:你们会如何总结编辑部共同工作的流程或要素(比如技术、流程和感受层面)?在很宽泛的情感意义上,《刺纸》的朋友网络是如何建立起来并持存的?我观察到,在近两年的运营时间里,你们在内容生产上变得不断更为倚重朋友之间的经验分享、观点交流;那么你们如何展示这种多元,同时在一定程度上维护《刺纸》对事件、知识和审美的选择?如果朋友情谊在工作层面上体现为一种“互助”,各个小组和个体给到彼此的帮助又能被如何归纳?你们又如何处理(可能的)分歧?

欧飞鸿:逸飞的太阳星座是巨蟹,上升星座是天蝎,我则相反,星盘师说我们超级合得来,事实确实如此。朋友网络这种事情,是大伙经过各种交流和相处,一起闹腾出来的,每个人和单位之间都是松散自由的联合状态。

陈逸飞:我们共同工作是融于日常中的,很多想法都是在吃饭、聊天中你一句我一句地被抛出,我们不考虑点子的“专利”归属,也不介意互相挪用方法。在具体的制作中我们也常常需要身体行动:把素材打印出来,通过花式组合装订和互提建议来探索最佳方案。我们工作的顺利有赖于相处关系的融洽,我们会互相让利,各自留有各自的空间和边界,在创作想法和实践上就互通有无。

朋友网络的持存我觉得是要像水一样流动,流动到不同的城市,结识新朋友,也在自己的地盘接待不时到访的朋友,灵活机动地用活动来互相交流并缔结新的联系,不据守在某个堡垒中去建立围墙。我们的朋友网络并非仰赖我们自身,而是朋友们主动互相学习,找到相处的节奏和持续合作的方法,在这样的基础下松散地联合着。

“单位”是不同个体间联合的方式,每个人可以将自己分为不同面向去和对应的朋友联合出一个“单位”,每一个“单位”都有适合的名字去定义和描述。比如,我和孙逸飞、方政是“夹山改梁”公众号的主要编辑,而我和欧飞鸿则可以合作《刺纸》,每两三个人即可搭配出一个新的工作小组来实践,于是在一些活动海报中,有时会出现“单位”logo比总人数还多的情况。如此一来,我们不必执着于自己作为艺术家的个体主体性,而可以将自己分散切割,像拼乐高一样去合成新的“主体”。遇到分歧时,我们可以用个体身份去回应,不一定要意见捆绑。若涉及共同工作的部分,我们会互相公示,比如说在这次访谈里我们可以各自表述,最后互相再确认一下。不求双方意见一致,但确保共同的底线。

《刺纸号外:刘胜的故事》封面木刻

刺纸供图

LEAP:是否能说《刺纸》目前依然是一个围绕着“朋友”开展的实践?《刺纸》有没有“对标”其他地区的出版或创作实践,或遥远却心意相通的朋友?编辑们如何看待其他具有相似性质的出版物或合作组织?

陈逸飞:是的,《刺纸》贴纸上的slogan就是“做期刊是连接朋友的一种途径”;本广大画廊的slogan——“开画廊是虚荣的,除非它为朋友们而开,包括那些我们尚不识得的”(改自“隐形委员会”);夹山改梁艺术小组的构想是联结不同领域的朋友。可以说《刺纸》是经由我们各自个人实践的偏好交叉,又再生长出的新的各种方向。

出版并不是我们唯一想做的事,由做书我们开始做工作坊、去各地游走结识新朋友、互相分享,甚至以做版画和书为契机开始做实体空间。我没有想过要对标谁,也没想过和什么出版物或合作组织是相似性质,因为我们并不如此定义自己。不过,我们也会积极了解别人(不限门类)的生活和实践经验来反观自身。我们做书的时间很短,也从来没设想过要以做书为业。

欧飞鸿:“做(手工)期刊是连接朋友的一个途径,包括那些尚不认识的。”

LEAP:今年五月我短暂拜访过《刺纸》编辑部,直觉上有种“工作弥漫在生活之中”(life-work coorperated)的观感。支撑这种直觉的或许是,《刺纸》隔壁的友情单位是一张四面都被开放书架围起来的单人床。这个空间让我感到很好奇,因为它的开放程度是捉摸不透的,甚至好像需要一点勇气才能“入住”。对空间的心态和认同程度会是你们挑选合作伙伴/朋友的某种参照吗?你们心中的“理想空间”是怎样的?

陈逸飞:其实那个书架围绕的单人床是友情单位“高压俱乐部”阅览室,隔壁有一大床和上下铺床的是招待所,而“招待所”属于《刺纸》和夹山改梁共同搭建支持的接待处。在舒适度上面,其实我们觉得阅览室的沙发床也不错,我和飞鸿午休偶尔都会在那睡,而有些朋友更是表示特别喜欢这样的睡觉环境。

我们对于来落脚的朋友挑选标准很松,只要给我们提供一个自我介绍,提前确认好来的时间和落脚时长,我们还没有因为档期以外的原因拒绝过——因为有猫和植物以及一些具体的入住细节,我们在的时候会比较方便处理或者交代。而我们自己的个人居所和公共空间至少是有一些区隔的,所以即使人来人往,我们也不会太被“打扰”到,可以有调整主客关系的余地。

目前的空间对我而言已经比较理想啦,如果能有更低廉的水电费(房租已经挺低,但城中村水电费高)、更充足的阳光,少一些拆建噪音、多一个天台就更好了。我觉得我们的空间是在日常使用中慢慢搭建的,需要相处和打磨,就像我们的书以及我们和朋友之间的关系一样,所以我们也不期待从天而降的“完美/理想空间”。

欧飞鸿:你五月来访的时候,工作室和招待所刚开始运转,到目前过来落脚住宿的朋友不断,我们好像几乎没有拒绝过,我们不挑人。

欧飞鸿,《饿游戏》,2019年,瓷砖、颜彩,33 x 20 厘米

图片致谢艺术家

LEAP:《刺纸》的招牌“家作”方式——手工木刻、家庭打印机印刷——很自然地让我想到工作坊,尽管这个词和这种工作形态已经经过了语义上和经济结构中位置的多重嬗变。“工作坊”现在太流行了,物质和非物质材料支撑的“工作坊”几乎也浇垒了当代艺术机构和活动的小半壁江山。逸飞也戏称《刺纸》编辑部是血汗工厂,你们会觉得《刺纸》是生长于工坊和工厂之间的某种形态吗?在你们的工作框架下,“工厂”和“工坊”之间的区别以及《刺纸》的独特之处又是什么?

陈逸飞:我喜欢工作坊是因为理解它对于发起者的意义是更平等地去分享,也充满互动激发的可能性;对于参与者它则是沉浸式、体验式的,是需要实际操作的。很多时候我们知道了一种工具/一套事物的大概操作流程和方法,但如果没有一个像工作坊这样契机,我们可能也不会主动去使用这些方法。工作坊像是打游戏一样。

戏称“血汗工厂”是因为跟传统艺术家生产作品相比,如果要获得大致对等的收入,我们做书付出的体力劳动是比较多的(因为每一本都需手工劳作),但我们不会像工厂一样把所有的事情标准化以提高效率,我们会在手工制作中发现意外并利用它们,或者在偶然间想到改造某一个部分,比如优化装订、更换版画油墨的颜色搭配、甚至突然增加新的内容。我们不会强迫自己去生产,如果我们不想做那就不做,每次特别不想做了就停产下架或者涨个价,有人愿意出高价我们也可以特地来补一下货。我们的书也可以不是商品,而是者用来交换、交流的礼物。

欧飞鸿:流行好呀,像唱K、撸串那样流行最好了。身边很多朋友都爱没事有事的随便发起各种“工作坊”活动玩玩,真好。

《刺纸号外:沙湾501》内页

刺纸供图

LEAP:木刻和家庭印刷会耗费大量的时间精力,本质上也是一种和材料打交道的劳作。我读过美国作家尼娜·麦克劳林的《木匠手记》后意识到人和工具的交流看似是一种单向的理解和输出,但实际上人和工具的“关系好坏”对于工作的进展、甚至工作过程中的“心流”举足轻重。《刺纸》对材料和工具会有感情吗?

陈逸飞:在手工劳作中对材料和工具会有很多感受,也会从和它们的相处中去开发使用自己身体的方法,从而更省力和精准地完成作品。这跟和人相处有相似的地方,都要去“听”ta们的特点。而这种“听”和我们练推手也很像,是身体性的,不是光动脑子去想就行。所以我也不会想用太多词语去形容和描述这些感受,太抽象也太费劲了。

欧飞鸿:我对顾客和读者有感情,当面的购买与表扬会让我感到不好意思。而物只是物,做手工不恋物。

LEAP:《刺纸》本刊的编辑和制作之余,你们会如何描述《刺纸》作为一个艺术小组或项目与外部从业者或机构的合作?在合作项目中,最需要解释或协商的部分通常是什么?如果可以用“串门”和“做客”来比喻,编辑部会对日常的“朋友圈”集体工作和相对严肃的项目制合作采取不太一样的处理方式吗?我可以想象有时编辑部又会在各类机构合作中变成“供应商”……共同工作(或决定共同工作)的逻辑,每次都有变化吗?

陈逸飞:我们对合作并非来者不拒。编辑部需要和提出合作的朋友真正地会面与相处,确保各自需求不是错位的。有时我们会作为共同学习和探索的伙伴(比如和广东时代美术馆的社区实验室合作),有时候我们作为服务提供者(比如收费去一些机构做木刻工作坊),有时候我们以联合发起工作坊或分享作为与在地朋友相互认识和交流的契机或落脚处的交换(比如游动论西南行)。我认为合作最需要及早廓清的是合作边界与经济的分配、各自的期望。

欧飞鸿:刺纸编辑部是一个编辑部,不是其它。两位编辑需要偶尔艺术走穴赚钱生存。

广东时代美术馆社区实验室在黎平无名营造社放映纪录片《杀马特我爱你》(2019)

摄影:张涵露

LEAP:我观察到《刺纸》的“串门”可不仅限于小洲村,甚至不会仅限于广州。你们在全国各地也会开展一些游击式的工作坊项目,比如在西宁、侗寨的集体工作。跨地域工作对你们意味着什么?从合作内容到工作方式,跨地域是一种去中心的串联,还是以广州/小洲/《刺纸》为中心的一种蔓生呢?如果这些合作往往始于机缘巧合下的个人联结,它们怎样过渡为一种工作关系?“出远门去工作”中包含的知识交换和教育意义,又会多过纯粹的个人情感吗?

陈逸飞:跨地域的工作有时(比如在侗寨)是我们想要了解与日常经验外的生活,其实是去“学习”;有时我们去发展新的友谊(比如各地串联),搭建未来合作的可能;甚至有时也去“走穴”

个人联结过渡为工作关系也与我们对工作生活的态度有关,即我们不太会去区分什么是纯个人关系,什么是纯工作关系,我们会愿意在工作上合作的,往往是因为相处中发现了可以互相激发的特质;在相处中,我们也倾向于有很多信息的共享与交流,比如主动介绍与各自兴趣点相关的朋友及其实践,有时也会天马行空地瞎讲一些合作方式(可能很多没法落地)。而与各种朋友的关系中,我们也有被调侃为与朋友是“假性亲密”,即不把太多情感诉求投射到朋友身上,让他人承担情感上的压力以至于互相捆绑。保持松散自由的联合关系可能更持久。

欧飞鸿:出门多走走,健康少痘痘,地球风光好,人类真善美。

刺纸在美德村的豆本工作坊

图片致谢作者

LEAP:回到《刺纸》最初的创刊阶段——“如厕读物”的概念是否怀有一种文化祛魅的初心?或一种私密的、对公共生活和议题的窥视和窃语?《刺纸》编辑和朋友们希望看到《刺纸》与附近或远方的生活发生怎样的关系?

欧飞鸿:噢,好怀念挂在厕所里的《刺纸》,如今的《刺纸》越整越贵了。

陈逸飞: 刺纸的走向我们从来不会过度预设,从厕所里的不羁读物到走出厕所面向更多公共议题,以及开放编辑选题不拒稿,再到各地去做工作坊,甚至还延伸出实体空间,这些肯定都不是“初心”里能预料到的。刺纸会随着我们各自的生活状态持续流变,拭目以待就可以啦。

欧飞鸿,广东黄、本广大画廊CEO,《刺纸》杂志编辑之一,生活于广州。

陈逸飞,生于福建漳浦.夹山改梁艺术小组发起人之一,《刺纸》主编之一。现居广州小洲村。

欧飞鸿

欧飞鸿